- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: blog

- 参照数: 110

高熱を受けた変性指紋試料からの指紋検出に成功

-新たな指紋検出法による個人特定率向上に期待-

2026年1月29日

理化学研究所

兵庫県立大学

|

理化学研究所(理研)放射光科学研究センター軟X線分光利用システム開発チームの濵本諭特別研究員、法科学研究グループの瀬戸康雄グループディレクター、兵庫県立大学高度産業科学技術研究所の大河内拓雄教授らの共同研究グループは、高熱を受けた変性指紋試料から指紋隆線(線状の隆起)を明確に確認できる放射光軟X線光電子顕微鏡法(PEEM)[1]を用いた画期的な指紋の検出法を開発しました。 論文情報 放射光軟X線光電子顕微鏡法(PEEM)による高熱を受けた変性指紋試料からの指紋の検出 |

背景

指紋検査[5]は、事故や事件等の現場で発見される遺留指紋隆線パターンを対照指紋と照合して、被疑者・被害者を特定する有効な個人識別技術の一つであり、犯罪捜査で日夜実施されています。現場から採取した遺留指紋は、肉眼で明確に見える顕在指紋と肉眼で大半は見えない潜在指紋があり、潜在指紋は粉末法やシアノアクリレート法[6]などで指紋を顕在化させて指紋隆線を観察します。指紋付着状況や付着後の保存状況により不鮮明となった付着指紋を、個人識別が可能なレベルに明瞭化する技術開発も進められています。

しかし、従来の指紋検出法では指紋成分のうち有機物を指標としているため、高熱により変質・消失した有機物成分を検出できず、火災現場や発射後の薬莢の指紋検出はできませんでした。

一方、指紋成分の中には、脂質やたんぱく質などの有機物以外に無機塩類などの耐熱性の高い無機物も存在します。例えば、皮膚の表面にある汗腺は塩化ナトリウム(NaCl)を主成分とする汗を分泌するため、指紋成分の中にはNaClも無機物の指紋成分として存在します。

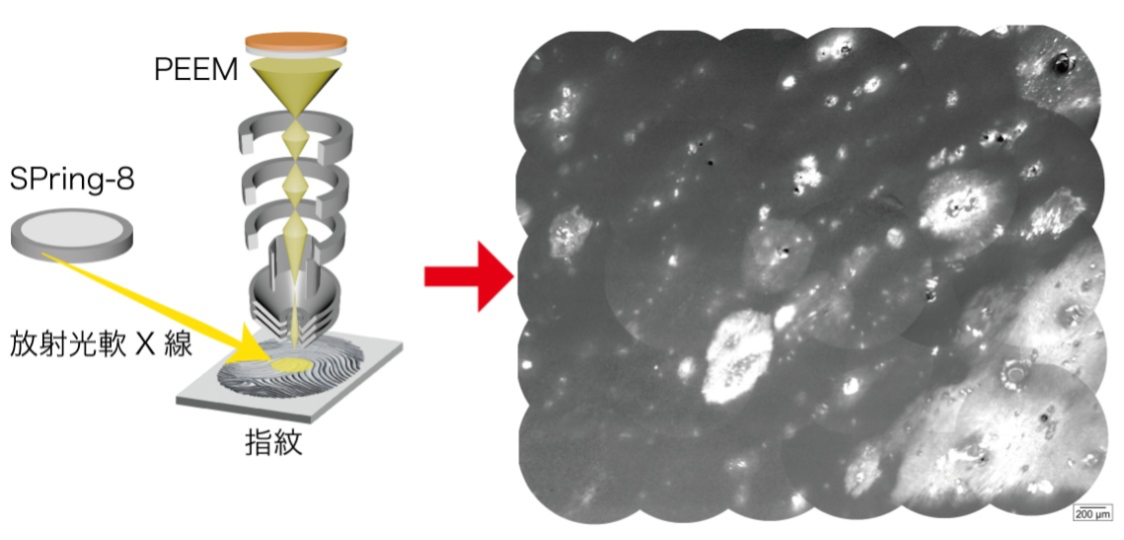

大型放射光施設「SPring-8」のビームラインBL17SUに設置された放射光軟X線光電子顕微鏡(PEEM)は、放射光軟X線励起光を試料に照射し、光電効果により試料表面から放出される光電子を検出して、高い空間分解能(100ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)以下)で元素分布や化学状態を可視化する技術です。PEEMは触媒や半導体デバイスの構造解析や機能評価に用いられていますが、科学捜査への応用例は報告されていません。

共同研究グループは、NaClが加熱による影響を受けにくい無機物であることに着目し、高い分解能のPEEMを用いれば、高熱を受けた変性指紋試料の指紋隆線上に残留したNaを検出して、指紋隆線上の汗口(汗腺の出口)の跡を明らかにすることができるのではないかと考えました。

研究手法と成果

健康成人のボランティア数人から汗腺および油脂腺由来成分を含む指紋を、シリコン、ステンレススチール(SUS)、アルミニウム、ガラスの各基板に加熱用と非加熱用に2種類採取しました。各基板上に採取した加熱用の指紋試料を400度で1時間加熱して、加熱処理指紋試料を作製しました。

真空条件下で、水銀ランプ紫外光または放射光軟X線を指紋試料に照射してPEEM測定を行いました。比較対照実験として、光学顕微鏡観察、エネルギー分散型元素分析器付走査型電子顕微鏡観察(SEM-EDX)[7]を実施しました。

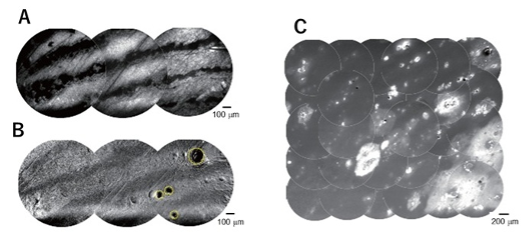

SUS、アルミニウム、ガラスの各基板の加熱処理指紋試料の指紋隆線は、光学顕微鏡では観察することはできませんでした(図1)。SEM-EDXでも同様の結果でした。なおシリコン基板の加熱処理指紋試料は、光学顕微鏡やSEM-EDXでも指紋隆線は確認できました。

図1 指紋の光学顕微鏡像(SUS基板)

SUS基板では非加熱の場合、指紋隆線は残る(右)。しかし、400度で加熱すると、指紋隆線は消失してしまう(左)。アルミニウム、ガラスの各基板もSUS基板と同じである。

PEEMにより非加熱指紋試料と加熱処理指紋試料に対して観察を行ったところ、全ての基板上において、Na K吸収端エネルギーのX線照射により光電子強度が顕著に増大する粒子状の塊(直径10マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)程度の大きさ)が連なって観察され(図2B)、水銀ランプ紫外光照射光電子像と反転していることを確認しました(図2A)。PEEM装置の最大観察視野径が約1.2mm程度であり、観察範囲をスライドして測定し、測定像を重ね合わせた大きな範囲の広域観察像から、Naの粒子塊が連なり、指紋隆線を形づくっていることが認められました(図2C)。

図2 加熱処理指紋の放射光軟X線PEEM像(SUS基板)

A:水銀ランプ紫外光照射光電子像。B:Na K吸収端エネルギーX線照射光電子像。粒子状塊が連なっているのが分かる。C:観察範囲をスライドして測定し、測定像を重ね合わせた大きな範囲の広域観察像。Naの粒子塊が連なり、指紋隆線を形づくっている。

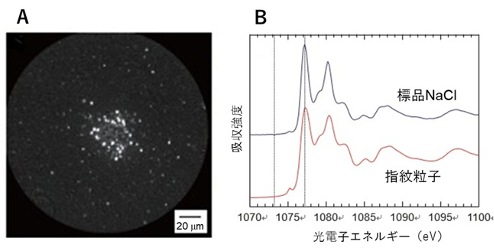

Na K吸収端エネルギーX線照射光電子陽性の直径10μm程度の粒子状塊を拡大して観察したところ、1μm程度の小粒子が集合していることが判明しました(図3A)。その内殻吸収スペクトル[8]を測定したところ、標品(ひょうひん:標本)のNaCl結晶のNaの内殻吸収スペクトルと一致し(図3B)、SEM-EDXの結果、この小粒子はNaCl結晶であることが確認されました。

図3 SUS基板における加熱処理指紋のPEEM観察

A:Na K吸収端エネルギーX線照射光電子像。直径10μm程度の粒子状塊を拡大して観察すると、1μm程度の小粒子が集合していた。B:小粒子の内殻吸収スペクトルとNaCl結晶のNaの内殻吸収スペクトルが一致している。小粒子はNaCl結晶であることが分かった。

今後の期待

今回、共同研究グループは、SPring-8のビームラインBL17SUに設置されたPEEMを用いて、高熱を受けた変性指紋試料からNa元素を選択的に検出することにより、指紋隆線の観察が可能な指紋検出法の開発に成功しました。

PEEMは、汗腺から分泌されるNaを検出指標にする高感度マイクロイメージング法であり、従来の指紋検出法では検出ができなかった高温などの損傷を受けた変性指紋試料からの指紋隆線の確認が可能となります。現場の捜査鑑識で行う指紋検査において、不鮮明で個人識別に至らない事件や火災事案において、指紋試料を放射光施設に持ち込み、PEEM測定を実施すれば第一線の鑑識で達成できなかった指紋の検出がなされ個人特定が可能となり、事件解決に貢献するものと思われます。

現在、欧米捜査鑑識部門の一部で、ルーチンで行われている薬莢の指紋検査で指紋検出に至るケースはまれで、検出を困難にしている一因は、高温にさらされた指紋成分である有機物の熱分解あるいは揮発です。本研究成果を用いれば拳銃発砲事件の銃撃現場で採証される薬莢の指紋を検出することができ、検出した指紋と対照指紋との一致により被疑者の特定が可能となることが期待されます。

共同研究グループ

理化学研究所

放射光科学研究センター

軟X線分光利用システム開発チーム

特別研究員 濵本 諭 (ハマモト・サトル)

チームリーダー 大浦正樹 (オオウラ・マサキ)

法科学研究グループ

グループディレクター 瀬戸康雄 (セト・ヤスオ)

研究員 渡邊慎平 (ワタナベ・シンペイ)

エンジニアリングチーム

テクニカルスタッフⅠ 藤原宏行 (フジワラ・ヒロユキ)

テクニカルスタッフⅠ 岡田英也 (オカダ・ヒデヤ)

放射光科学研究センター

業務嘱託 高津正久 (タカツ・マサヒサ)

兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所

教授 大河内拓雄(オオコウチ・タクオ)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(B)「放射光マイクロイメージング詳細計測技術の法科学への応用(研究代表者:瀬戸康雄、JP22H01732)」による助成を受けて行われました。

【補足解説】

[1] 放射光軟X線光電子顕微鏡法(PEEM)

放射光軟X線は放射光のうち、透過力の弱いX線で、エネルギーは100電子ボルト(eV)から4 keVのもの。空気成分に吸収され、放射光分析では元素の電子状態の解析によく用いられる。放射光軟X線光電子顕微鏡は、真空下、軟X線を試料に照射して放出される光電子([4]参照)を検出し、試料表面を拡大投影する顕微鏡。PEEM(光電子顕微鏡法)はphotoemission electron microscopyの略。

[2] 大型放射光施設「SPring-8」

理研が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界でもトップクラスの放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援などは高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来する。放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

[3] Na K吸収端

Na元素を含む試料にエネルギーを徐々に上げながら軟X線を照射すると、NaのK殻の内殻電子を励起するエネルギーで吸収が急激に上昇するスペクトルが得られるが、この急峻(きゅうしゅん)に上昇する崖の縁をNa K吸収端と呼ぶ。

[4] 光電子

光電効果によって、光のエネルギーを吸収し、物質表面から外部に放出された自由電子と、固体の内部にとどまるが励起されて伝導に寄与するようになった電子の総称。

[5] 指紋検査

指紋鑑定ともいい、物体に付着した指紋を検出し、対照指紋と照合する検査手法。

[6] シアノアクリレート法

シアノアクリレートは、強力かつ急速硬化性のある接着剤成分の一種。シアノアクリレート法は、潜在指紋にシアノアクリレートの蒸気を曝露させ、指紋に含まれる成分との重合反応で指紋を顕在化する方法。

[7] エネルギー分散型元素分析器付走査型電子顕微鏡観察(SEM-EDX)

電子線を利用して試料表面の拡大像を観察する技術で、エネルギー分散型X線分析装置と組み合わせて特性X線を検出し標的観察場所の元素分析を行う技術。

[8] 内殻吸収スペクトル

X線の照射による元素の内殻電子の励起に起因して得られる吸収スペクトルであり、元素の情報を得ることができる。

|

発表者・機関窓口 |

発表者・機関窓口

<発表者>※研究内容については発表者にお問い合わせください。

理化学研究所

放射光科学研究センター 軟X線分光利用システム開発チーム

特別研究員 濵本 諭(ハマモト・サトル)

理化学研究所

法科学研究グループ

グループディレクター 瀬戸 康雄(セト・ヤスオ)

兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所

教授 大河内 拓雄(オオコウチ・タクオ)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

兵庫県立大学 播磨理学キャンパス経営部 高度産業科学技術研究課

TEL:0791-58-0249

E-mail:masakazu_sasaki ofc.u-hyogo.ac.jp

ofc.u-hyogo.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: blog

- 参照数: 1164

神経・腎疾患をもたらす酸化還元タンパク質の構造揺らぎ

-チオレドキシンの突然変異が疾患の原因となる仕組みを解明-

2025年10月6日

理化学研究所

岡山大学

日本原子力研究開発機構

総合科学研究機構

|

理化学研究所(理研)放射光科学研究センター生物系ビームライン基盤グループの竹下浩平研究員、岡山大学学術研究院教育学域の大守伊織教授、日本原子力研究開発機構物質科学研究センター強相関材料物性研究グループの中川洋研究主幹、総合科学研究機構中性子科学センターの岡﨑伸生副主任技師らの共同研究グループは、体内で酸化還元反応の調節に重要な働きを担うタンパク質「チオレドキシン」の突然変異が脳神経変性や慢性腎臓病の原因となる仕組みを、機能解析とX線結晶構造解析[1]、分子動力学シミュレーション[2]を駆使し、初めて解明しました。

論文情報 |

【背景】

チオレドキシンは、あらゆる生物に存在する酸化還元タンパク質で、細胞内のタンパク質の酸化状態を調節する「電子供与体」として働きます。DNA合成や抗酸化防御、細胞死の制御など、多様な生命現象を支える不可欠な因子です。これまでにラットでチオレドキシンの点突然変異(F54L変異)[3]が見つかり、この変異により若齢期の脳神経変性や加齢に伴う腎障害が生じることが報告されていました。しかし、なぜ、たった1カ所のアミノ酸の変化が、これほど大きな影響を与え、それらの疾患を引き起こすのか、その仕組みは不明でした。

【研究手法と成果】

今回、共同研究グループは、野生型とF54L変異型ラットチオレドキシンについて、酵素活性測定、熱安定性試験、X線結晶構造解析、分子動力学シミュレーションを組み合わせ、F54L変異と疾患の関係について解析を行いました。その結果、変異型は酸化還元電位に大きな差はないものの、本来の還元作用が著しく低下しており、特にインスリン還元能は、アミノ酸配列に変異のない本来の機能を有している正常な状態(野生型)の約3分の1にとどまることが明らかになりました。また、野生型がラットの体温域で安定しているのに対し、変異型は37℃で約4.5時間、40℃では約1.5時間で構造が崩れ始めるなど、体内環境で不安定であることが示されました。

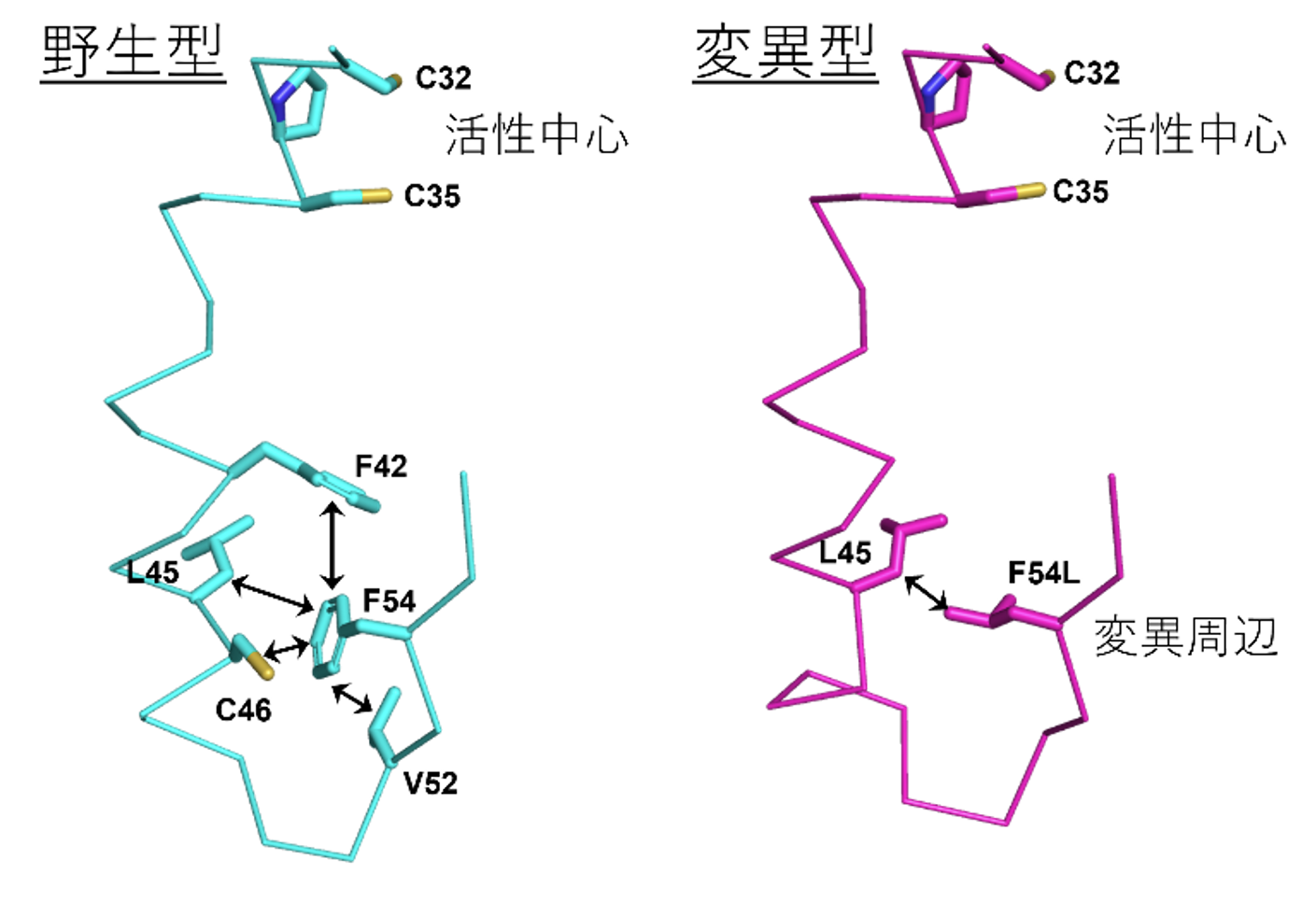

このような変異による活性の低下や不安定化を調べるために、大型放射光施設「SPring-8」[4]のBL26B2ビームラインを用いてX線結晶構造解析を行い、その結果、全体構造に大きな違いは認められなかったものの、野生型で構造安定化に寄与するF54残基の相互作用が変異型では消失しており(図1)、その結果、構造が揺らぎやすくなっている可能性が示唆されました。

図1 ラットチオレドキシンの変異周辺および活性中心付近の結晶構造

野生型(左)およびF54L変異型(右)のラットチオレドキシンの結晶構造(変異周辺および活性中心を含む一部)。野生型ではF54は周辺のアミノ酸残基と疎水性相互作用を形成しているが、変異型ではそれらの相互作用は消失している。またF54/F54Lからヘリックスを介して活性中心が配置している。C:システイン、F:フェニルアラニン、L:ロイシン、V:バリン(いずれもアミノ酸)。

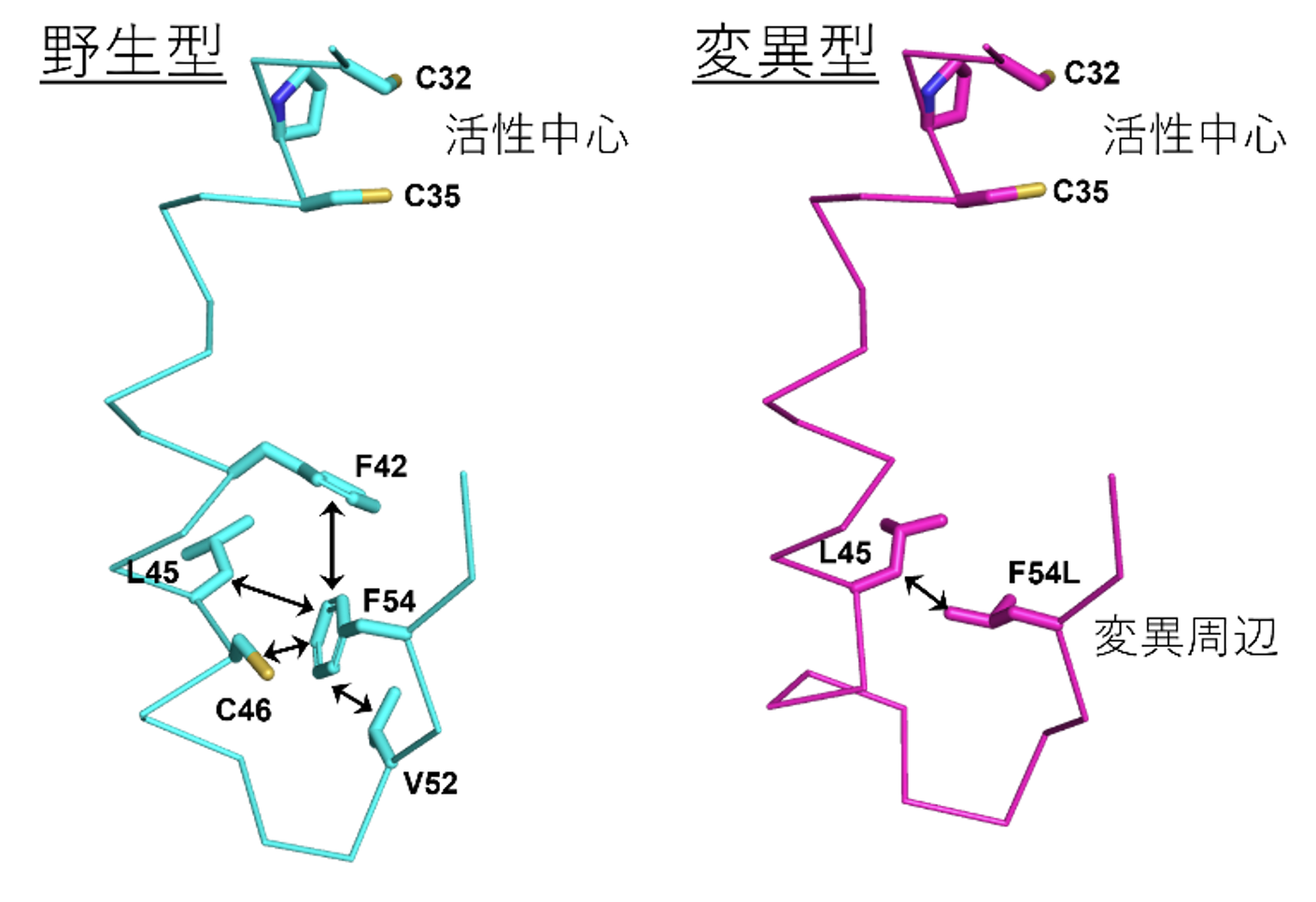

この可能性を確認するために、分子動力学シミュレーション解析を行うことで、F54L変異周辺の揺らぎが大きくなっていることが証明され、F54L変異によってチオレドキシンの構造が不安定化することが明らかになりました(図2a)。さらに、変異型ではその変異箇所からつながるヘリックス(らせん構造)の先に存在する活性中心の32番目と35番目のシステイン(C)残基の距離が広がる傾向が確認され(図2b)、この微小な変化が活性低下の一因と考えられました。

図2 分子動力学シミュレーションの結果

(a) 変異型(青線)ではF54L変異周辺の揺らぎの二乗平均平方根変動(単位:Å2、1Åは100億分の1メートル)の値が野生型(赤線)より大きくなっていることから、その周辺の揺らぎが大きくなっていることが分かる。

(b) F54/F54Lからヘリックスを介して配置する触媒中心の32番目および35番目のシステイン残基(C32およびC35)のCα-Cα間の距離(Cαはタンパク質中のアミノ酸のカルボキシル基に最も近い炭素原子であり、最も立体構造に影響を与える主鎖の一部。)の揺らぎが、F54L変異が入ることで大きくなっていることが分かる。ピコ秒:1兆分の1秒。

【今後の期待】

今回の研究により、チオレドキシン変異が疾患を引き起こす原因を分子レベルで説明できるようになりました。今後は、炎症やアポトーシス(遺伝的にプログラムされた細胞死)に関与する他の標的分子(ASK-1やNF-κBなど)との関係をさらに調べることで、神経変性疾患や腎疾患の新しい治療戦略につながることが期待されます。また、ラットチオレドキシンのF54L変異は、これまでにラット特有の疾患表現型と関連づけられており、ヒトでは同様の症例は報告されていません。しかしながら、変異の対象となるF54残基はヒトのチオレドキシンにおいても同じ位置に存在しています。このことは、F54残基がヒトのチオレドキシンにおいても構造的または機能的に重要な役割を担っている可能性を示唆しており、F54L変異が引き起こす分子機構の解明は、ヒトにおける酸化ストレス関連疾患やチオレドキシンの機能異常に起因する病態の理解・治療法の開発にも貢献することが期待されます。ラットモデルを通じた本変異の研究は、今後、ヒト疾患への新たな知見の獲得や、チオレドキシンを標的とした治療戦略の構築につながる可能性を秘めています。

【用語解説】

[1] X線結晶構造解析

対象とする分子などの結晶を作製し、その結晶にX線を照射して得られる回折データを解析することで、物質内部の原子の立体的な配置を調べる方法。この方法によって、タンパク質などの複雑な分子の立体構造を詳細に知ることができる。

[2] 分子動力学シミュレーション

原子や分子を質点として扱い、古典力学のニュートン方程式を数値的に解くことで、分子の動きや系の時間的な振る舞いを追跡し、物質の物性を解析する手法。

[3] チオレドキシンの点突然変異(F54L変異)

点突然変異とはDNAあるいはRNAの1塩基が別の塩基に置き換わったもの。F54L変異は点突然変異によってアミノ酸のフェニルアラニン(F)がロイシン(L)に置換されたアミノ酸変異。

[4] 大型放射光施設「SPring-8」

理研が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す施設。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来する。放射光(シンクロトロン放射)とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げたときに発生する細くて強力な電磁波のこと。SPring-8では、遠赤外線から可視光線、軟X線を経て硬X線に至る幅広い波長域で放射光が得られるため、原子核の研究からナノテクノロジー、バイオテクノロジー、産業利用や科学捜査まで幅広い研究が行われている。

【共同研究グループ】

理化学研究所 放射光科学研究センター

利用技術・システム開発研究部門

生物系ビームライン基盤グループ

研究員 竹下浩平 (タケシタ・コウヘイ)

研修生(研究当時) 馬場匠望 (ババ・タクミ)

専任技師 上野 剛 (ウエノ・ゴウ)

研修生(研究当時) 大恵千翔 (オオエ・チカ)

客員技師 佐治 淑 (サジ・シュク)

客員技師 山本祥子 (ヤマモト・サチコ)

部門長 山本雅貴 (ヤマモト・マサキ)

岡山大学 学術研究院

教育学域

教授 大守伊織 (オオモリ・イオリ)

医歯薬学域 病態生理・創薬学

准教授 大内田 守(オオウチダ・マモル)

日本原子力研究開発機構

物質科学研究センター 強相関材料物性研究グループ

研究主幹 中川 洋 (ナカガワ・ヒロシ)

総合科学研究機構 中性子科学センター

副主任技師 岡﨑伸生 (オカザキ・ノブオ)

【研究支援】

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(C)「酸化ストレスによる神経細胞死とてんかん発症機序に関する多層オミックス解析(研究代表者:大守伊織)」、日本医療研究開発機構(AMED)生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)「創薬等ライフサイエンス研究のための相関構造解析プラットフォームによる支援と高度化(SPring-8/SACLAにおけるタンパク質立体構造解析の支援および高度化)(研究代表:山本雅貴)」による助成を受けて行われました。

|

発表者・機関窓口 |

発表者・機関窓口

<研究に関すること>

理化学研究所 放射光科学研究センター 生物系ビームライン基盤グループ

研究員 竹下浩平 (タケシタ・コウヘイ)

岡山大学 学術研究院 教育学域

教授 大守伊織 (オオモリ・イオリ)

日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター 強相関材料物性研究グループ

研究主幹 中川 洋 (ナカガワ・ヒロシ)

総合科学研究機構 中性子科学センター

副主任技師 岡﨑伸生 (オカザキ・ノブオ)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当

Email: ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

岡山大学 総務部広報課

Email: www-adm adm.okayama-u.ac.jp

adm.okayama-u.ac.jp

日本原子力研究開発機構 総務部報道課

Email: tokyo-houdouka jaea.go.jp

jaea.go.jp

総合科学研究機構 利用推進部 広報担当

Email: press cross.or.jp

cross.or.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: blog

- 参照数: 2628

地震の発生頻度は岩石にかかる力の大きさを反映することを解明

大地震発生の評価につながる基礎研究

2025年5月26日

愛媛大学

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

【研究成果のポイント】

●実験室におけるミニ地震の発生は、岩石試料が受ける力が過去に受けた最大値を上回った場合に限られること(カイザー効果)が知られていた。

●しかし、技術的な問題により、カイザー効果は常温常圧でしか確認されておらず、数10kmの深さで発生する実際の地震の高温・高圧下では確認されていない。

●本研究では、深さ60~90kmの地震発生場の温度圧力環境を実験室で再現し、カンラン石の変形実験とミニ地震の測定を行った。

●サブ秒オーダー(1秒以下)の高い時間分解能での観察を可能にするSPring-8の次世代X線が、実験成功の鍵となった。

●この結果、地震発生場の温度圧力環境下にてカイザー効果はおおむね成立したが、カイザー効果に反する結果も得られた。

●地震発生場の温度圧力環境下では、岩石がある一定以上の強い力を受けている場合にのみ地震が発生するものと予想される。

|

愛媛大学先端研究院地球深部ダイナミクス研究センターの大内智博准教授、入舩徹男教授、高輝度光科学研究センターの肥後祐司主幹研究員、理化学研究所の矢橋牧名グループディレクターなどからなる研究チームは、大地震発生のリスク評価につながる実験に成功しました。以前より、実験室におけるモデル実験では、ミニ地震の発生は岩石が受ける力の大きさ(差応力)が過去に受けた力の最大値を更新した場合に限られることが知られていました(カイザー効果)。仮にカイザー効果が実際の地震に対しても成り立つのであれば、地震が頻発する状況は「地下の岩石がかつてないほどの力を受けている」ことを意味するため、大地震発生のリスクが高まっていると解釈できます。しかし技術的な問題から、実際に地震が発生する高温高圧環境下にてカイザー効果が成立するかどうかを検証することは困難でした。地震発生をもたらす岩石の破壊現象は秒単位で進行しますが、そのような時間分解能にて破壊現象を観察するのは高温高圧下では困難だったためです。 |

【これまでの背景・経緯】

地震発生予測技術の実用化は、地震大国である我が国にとって悲願です。これまで、大地震の前兆現象の有無について経験的・統計的な観点から検討され続けてきました。その結果、予測の指標となりうる観測値(例えばグーテンベルク・リヒター則のb値(※1))が見いだされていますが、いずれの指標も防災に応用できる程の高い有効性はありません。そもそも、経験的・統計的な観点から得られた“指標”は、「なぜそれが指標となりうるのか?」といった問いに明確に答えることができません。

一方、物質科学的に裏付けされた地震発生予測の指標があれば、より信頼しうる指標となりえます。カイザー効果は、その代表例です。カイザー効果はもともと1950年にドイツのカイザー博士によって金属の変形・破壊のプロセスにて見出された現象で、その物質が受ける力が過去に受けた力の最大値を超えた場合に破壊が発生する、というものです。岩石でも同様にカイザー効果が成り立つことが知られており、常温常圧の実験室におけるミニ地震の発生は岩石が受ける差応力が過去最大値を更新した場合に限られます。仮にカイザー効果が実際の地震発生場でも成り立つのであれば、微弱地震が頻発する状況は「地下の岩石がかつてないほどの力を受けている」ことを意味します。これはすなわち、大地震発生の可能性が高まっていることを示唆することとなります。このような背景から、カイザー効果に関する研究は防災への応用が期待されます。これまで多くの研究がなされてきましたが、地下10~700 kmに位置する地震発生場の高温高圧環境下(200~1000℃、0.3~25万気圧)での実験は行われてきませんでした。そのような環境下にて、サブ秒単位(1秒以下)で進行する破壊現象を連続的に観察するのは技術的に困難だったためです。

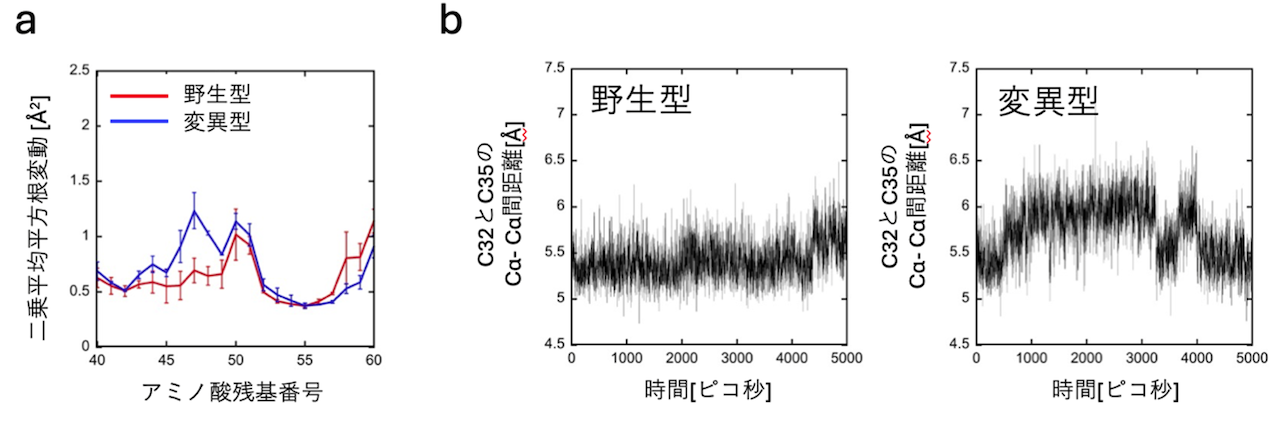

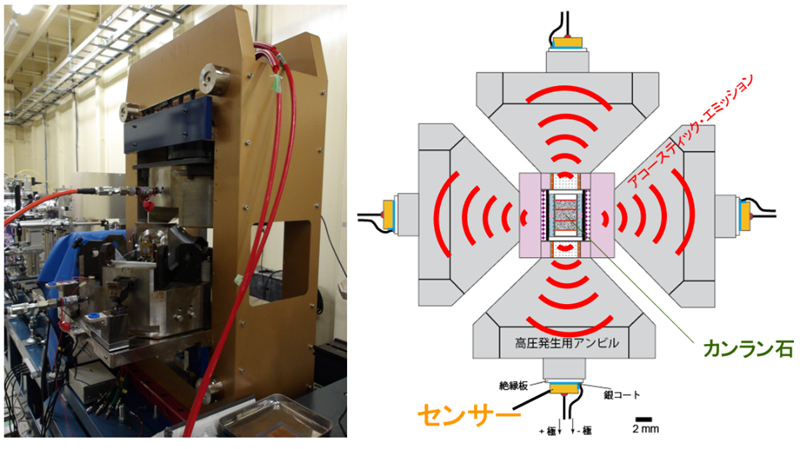

愛媛大学先端研究院地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)の大内智博准教授を中心とする本研究チームは、稍(やや)深発地震(図1)が多発する深さ60~90 kmのプレート内部の温度圧力条件下(600~900℃、2~3万気圧)でのカンラン石(※2)の変形実験(※3)を大型放射光施設SPring-8(※4)のビームラインBL15XU 及びBL04B1にて行いました(図2)。特にBL15XUでは強力な次世代X線と高温高圧発生装置(マルチアンビル装置)を組み合わせて用いることで、高温高圧下にてサブ秒単位で進行するカンラン石の破壊現象の観察に成功しました。実験ではGRCで独自に開発した高圧力環境用の測定技術を用い、カンラン石試料を押しつぶした際に発生する『アコースティック・エミッション(AE)』(※5)という音波を検出しました。これは実験室における“ミニ地震”に相当し、自然地震を実験室で模した状況を再現できたことになります。

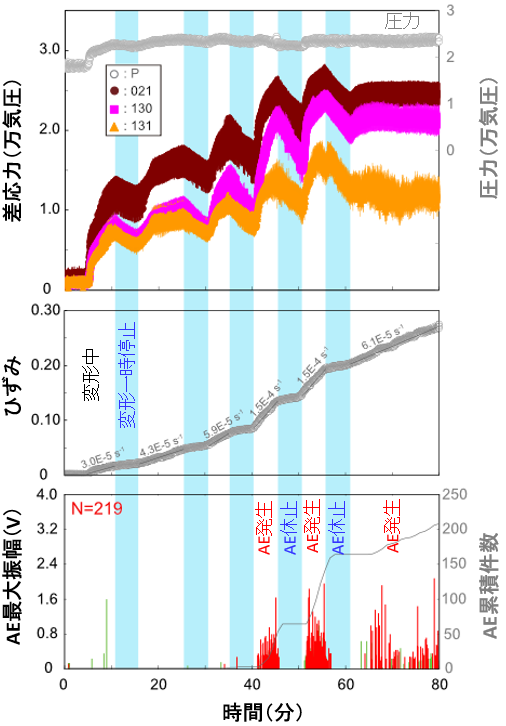

実験では、差応力が過去最大値を更新しながら上昇しつづける場合にはミニ地震が発生し、差応力が低い状態ではミニ地震の発生が休止するという結果が得られました(図3)。この結果はカイザー効果の定義と一致します。しかし一方で、カイザー効果の定義から外れる結果も得られました(差応力が過去最大値を下回っている場合でも、ある程度差応力が高い状態が維持され続ける場合にはミニ地震は発生する)。以上の結果は、高温高圧下にて微弱地震が頻発する状況は、どちらの場合であっても「地震発生場の岩石がある一定程度の強い力を受けている状態」であると解釈することができます。

本研究では微弱地震の発生頻度における差応力の効果を検証しましたが、微弱地震の発生頻度は他の効果(例えば地下水の侵入など)によっても影響を受けるものと予想されます。そのため、防災への応用には本研究のような基礎実験を継続して積み重ねていく必要があります。今後、室内実験の結果と地震観測の結果を合わせることによって、大地震発生の可能性評価への展望が期待されます。

図1.日本列島下に沈み込むプレートと稍深発地震。稍深発地震とは、深さ50~300kmにて発生する地震のことを指す。稍深発地震のほとんどは、日本をはじめとした沈み込み帯において、地球深部へと沈み込むプレートの内部にて発生する。稍深発地震は、プレート内部にて「二重深発地震面」という地震発生場を形成する。

図2.マルチアンビル装置(左)と高温高圧力下でのアコースティック・エミッション検出技術の概要(右)。マルチアンビル装置では、超硬合金製の高圧発生用アンビルを上下左右の6方向に配置し、その中心に配置した立方体の高圧力発生容器(ピンク)内のカンラン石試料に高圧力を加える。カンラン石の破壊の際に発生する特徴的な音波である『アコースティック・エミッション』を高圧発生用アンビルの背面に張り付けた計6個のセンサーで検出する。

図3.温度880℃、圧力2.3万気圧におけるカンラン石試料の変形実験の結果の一例。変形中には差応力が上昇する(白)。変形を定期的に一時停止することにより、差応力は低下する(水色)。試料の変形がある程度進行すると(ひずみ0.08以上)、アコースティック・エミッション(AE)が発生した。ただしAE発生は差応力が上昇する過程(白)に限定されており、差応力が低下する過程(水色)ではAEは発生しなかった(カイザー効果の成立)。ただし試料が大きく変形すると(ひずみ0.2以上)カイザー効果に反し、差応力が過去最大値未満の状態でもAEが発生した。なお、差応力はカンラン石の複数の回折線(茶:021、ピンク:130、オレンジ:131)より決定しているため、回折線の種類によって得られる応力値は多少異なる。

【研究サポート】

■日本学術振興会科学研究費補助金

課題番号:19H00722, 23H00147

■三菱財団

課題番号:202310008

■SPring-8一般利用課題

課題番号:2022B1183, 2023A1213, 2023B1229

■SACLA/SPring-8基盤開発プログラム

【用語解説】

※1. グーテンベルク・リヒター則のb値

グーテンベルク・リヒター則とは、マグニチュードが大きい地震ほど発生頻度は低いといった統計的な経験則を定式化したもの。b値は両者の比例定数である。自然地震のb値は一般的に1であることが多い。マグニチュードが大きい地震の発生頻度が相対的に増加した場合、b値は低下する。

※2. カンラン石

カンラン石は上部マントル及びプレート(稍深発地震の発生場)の最主要構成鉱物であり(6~7割を占める)、その化学組成はMg1.8Fe0.2SiO4で表される。

※3. 変形実験

実験試料に数万気圧以上の超高圧をかけるマルチアンビル装置の一種である、D-DIA型変形装置を用いて行う。6つのアンビルを大型のプレスで加圧し、中心に置かれた試料に高圧力を発生させた上で、その試料を変形させる機能をもつ。放射光を用いることにより、試料にかかる圧力、差応力、歪みを測定することができる。

※4. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いて幅広い分野の研究が行われている。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁場によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のこと。

※5. アコースティック・エミッション(AE)

微小破壊音とも呼ばれる。クラック(割れ目)が成長する際に放出される弾性波のことであり、一般的には50 kHz~5 MHzの範囲の周波数をもつ。高温高圧環境下においてクラックを直接観察するのが困難なため、AEが検出されれば、発生源にクラックが存在することの強い証拠となる。自然地震との共通点も多いことから、実験室における“ミニ地震”と呼ばれることもある。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究に関すること)

愛媛大学先端研究院地球深部ダイナミクス研究センター

准教授 大内 智博

高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室

主幹研究員 肥後 祐司

(プレスリリースに関すること)

愛媛大学

・総務部広報課

電話:089-927-9022 E-mail: koho stu.ehime-u.ac.jp

stu.ehime-u.ac.jp

・先端研究院地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)

電話:089-927-8165 E-mail: grc stu.ehime-u.ac.jp

stu.ehime-u.ac.jp

高輝度光科学研究センター(JASRI)

・利用推進部普及情報課

電話:0791-58-2785 E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

理化学研究所

・広報部 報道担当

電話:050-3495-0247 E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: blog

- 参照数: 2203

メカノケミカル反応で機能性水素材料を開発

-水素含有量増大と格子ひずみ導入で触媒活性を大幅に向上-

2025年7月11日

理化学研究所

近畿大学

東京科学大学

量子科学技術研究開発機構

高エネルギー加速器研究機構

茨城大学

|

理化学研究所(理研)開拓研究所小林固体化学研究室の小林玄器主任研究員、竹入史隆研究員(研究当時、現近畿大学理工学部理学科化学コース講師)、東京科学大学総合研究院元素戦略MDX研究センターの北野政明教授、量子科学技術研究開発機構の大和田謙二グループリーダー、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の森一広教授(茨城大学学術研究院応用理工学野教授)らの共同研究グループは、メカノケミカル反応[1]を用いることで、負の電荷を持つ水素“ヒドリド(H–)[2]”を多量に含む遷移金属酸水素化物[3]を開発し、触媒活性の大幅な向上に成功しました。 |

本研究の成果の概要

【背景】

水素は最も身近な元素の一つですが、正の電荷を持つプロトン(H+)と負の電荷を持つヒドリド(H–)の両方の電荷を取り得るなど、他の元素にはないユニークな特徴を持っています。小林主任研究員らのグループは、電池材料の研究を通し、H–が価数、サイズ、柔らかさ(分極率)などの観点から、高速拡散に適したイオン種であること、H–の強力な還元力が物質変換や高エネルギー密度の電池に応用できる可能性があることに早くから着目し、H–を含む機能性材料の開発に取り組んできました。

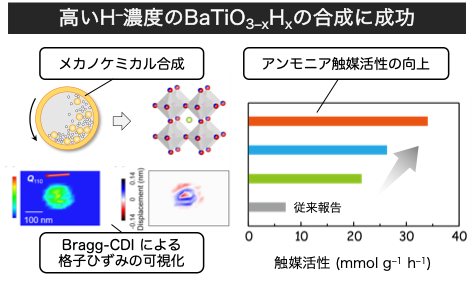

今回研究対象とした水素化チタン酸バリウム(BaTiO3–xHx)は、2012年にイオン交換反応によって初めて合成が報告されたペロブスカイト型構造[5]を取る酸水素化物であり、そのH–と電子の混合導電性[6]や触媒機能[7]が注目を集める物質です。しかし、従来の合成法ではH–量の上限(固溶限界)は0.6程度で、結果として機能性材料としてのポテンシャルも十分には発揮されていませんでした。小林主任研究員らのグループは2021年に、機械的エネルギーを化学反応の駆動力としたメカノケミカル合成が遷移金属を含む酸水素化物の合成に適用できることを世界で初めて報告しました注1)。今回、共同研究グループは、同法を用いて得られたBaTiO3–xHxにおける水素固溶限界の調査、その触媒活性への影響、同法の生成物に特有な格子ひずみの実験的な観測に取り組みました。

注1)T. Uchimura, Genki Kobayashi, et al. Direct synthesis of barium titanium oxyhydride for use as a hydrogen permeable electrode. J. Mater. Chem. A, 9, 20371-20374 (2021).

DOI: 10.1039/D1TA05783A

【研究手法と成果】

本研究ではまず、メカノケミカル法を用いて得られたBaTiO3–xHxにおける水素固溶量(H–量、すなわちBaTiO3–xHxのx)を調べました。その結果、最大でx=1の仕込み組成(BaTiO2H)まで不純物なくペロブスカイト構造が得られました。その生成物の詳細な結晶構造を調べるため、大強度陽子加速器施設(J-PARC)[8]物質・生命科学実験施設に設置された中性子回折装置「SPICA」で粉末中性子回折測定[9]を実施したところ、反応時に調整した原料比に基づく濃度のH–がペロブスカイト構造内に存在することが明らかとなりました。昇温ガス分析などの化学分析からも、それを支持する結果が得られています。

BaTiO3–xHxは既知物質ですが、従来のイオン交換反応による合成では、先に指摘した通り、H–量の上限(固溶限界)は低水準にとどまっていました。今回得られた結果は、その固溶限界を大幅に拡張したこととなります。その起源を考えるため、H–量を変化させた化学組成における第一原理計算[10]を実施し、その安定性を評価しました。その結果、今回得られたH–量の組成も熱力学的に十分に安定であり、適切なプロセスを選べば合成可能であることが示されました。また、さまざまなH–量のBaTiO3–xHxを合成し、その安定性を熱重量分析で調べたところ、x≥0.75の組成領域では、100ºC前後から酸化反応、すなわち水素の脱離反応が起きることが分かりました。これらを総合すると、今回共同研究グループが高いH–濃度のBaTiO3–xHxの合成に成功した理由は、非加熱で化学反応が進行するメカノケミカル合成の特徴にあると考えられます。この知見は、今後のH–を含有する機能性材料の探索においても重要な指針となります。

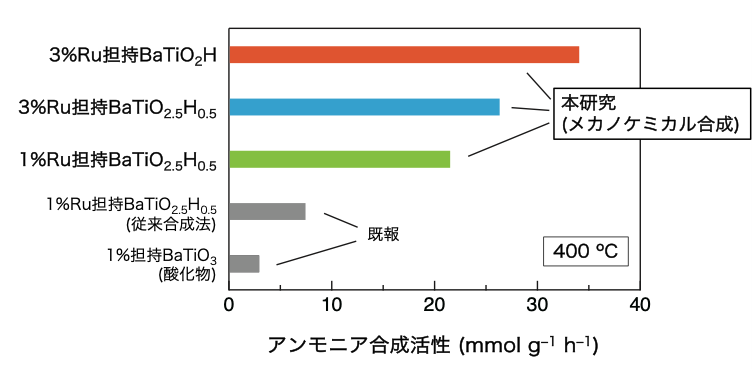

続いて、メカノケミカル合成によって得られたBaTiO3–xHxのアンモニア合成触媒活性を評価しました。H–量が多い組成ほど高い触媒活性が観測され、x=1(BaTiO2H)では温度400°C、ガス圧力0.9メガパスカル(MPa、1MPaは100万パスカル)の条件において、最大34mmolg–1 h–1(1gで1時間当たり34mmolのアンモニアが発生)の活性が得られました(図1)。これは代表的な酸水素化物系触媒であるBaCeO3–xNyHz注2)に匹敵する、極めて高い値です。この結果は、H–の固溶限界拡張が触媒機能の向上に寄与したことを示しています。

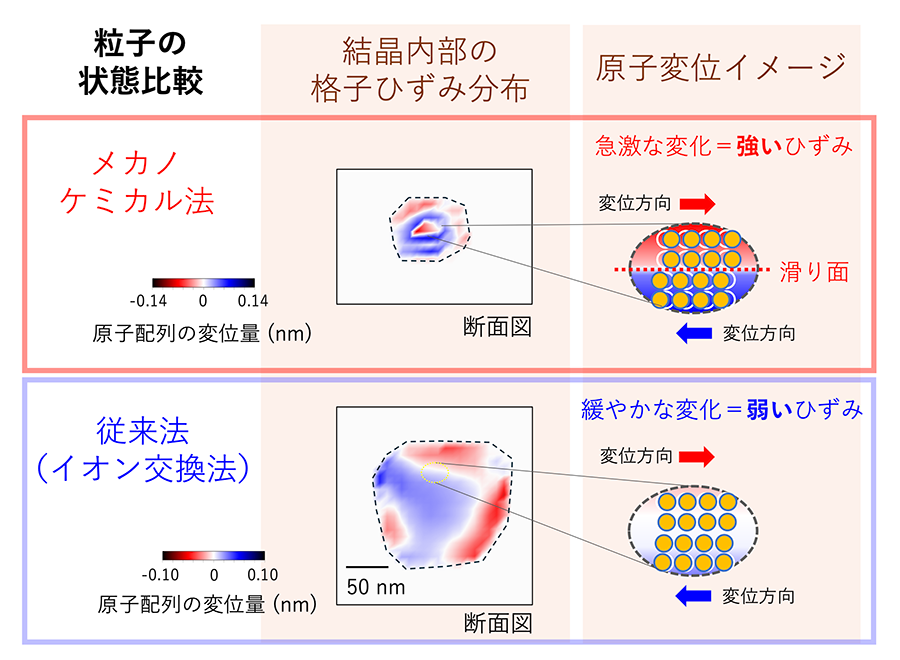

また興味深いことに、合成法の違いによって同じH–量においても触媒活性が大きく異なる現象が見られました。具体的にはx=0.5(BaTiO2.5H0.5)において、メカノケミカル法で得られた生成物は従来のイオン交換法で得られたものと比較して、比表面積(単位質量当たりの表面積)が同程度であるにもかかわらず3倍ほど高い活性を示しました。そこで、大型放射光施設「SPring-8」[11]のビームラインBL22XUにおいて、両者の1粒子の状態を比較できる、ブラッグコヒーレントX線回折イメージング(Bragg-CDI)[12]実験を行い、試料の結晶内部の詳細な解析をしました(図2)。その結果、メカノケミカル反応の生成物には、イオン交換法で得られるものと比較して10倍もの格子ひずみが内包されること、また変位方向が逆向きに異なる滑り面(図2上段)の存在も示唆されました。触媒分野においては、合成法によって表面状態が異なれば活性が異なることは自明とされていますが、本結果は、表面のみならず、粒子内部まで有意な格子ひずみの差が観測されており、それが水素化触媒反応にどのように寄与するか、という点は今後の解明が待たれる興味深い知見です。

注2)M. Kitano, H. Hosono, et al. Low-Temperature Synthesis of Perovskite Oxynitride-Hydrides as Ammonia Synthesis Catalysts. J. Am. Chem. Soc., 141, 20344-20353 (2019).

DOI: 10.1021/jacs.9b10726

【今後の期待】

本研究では、非加熱合成プロセスであるメカノケミカル法がヒドリド(H–)を含む機能性材料の合成に極めて強力な手法であることが明らかとなりました。今回は既知物質における水素固溶限界の拡張に取り組みましたが、今後は同法による全く新しいH–含有化合物、触媒はもちろん、小林固体化学研究室が得意とする電気化学デバイスにおける電極材料などの開拓が期待されます。

【共同研究グループ】

理化学研究所 開拓研究所 小林固体化学研究室

主任研究員 小林玄器 (コバヤシ・ゲンキ)

研究員(研究当時) 竹入史隆 (タケイリ・フミタカ)(現 近畿大学 理工学部 理学科化学コース 講師)

研究員 春山 潤 (ハルヤマ・ジュン)

研究員 ムハマディー・シブガテゥラー (MUHAMMADY Shibghatullah)

基礎科学特別研究員 矢口 寛 (ヤグチ・ヒロシ)

研修生(研究当時) 内村 佑 (ウチムラ・タスク)(分子科学研究所/総合研究大学院大学 博士課程学生(研究当時))

東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センター

教授 北野政明 (キタノ・マサアキ)

量子科学技術研究開発機構 関西光量子科学研究所 放射光科学研究センター

グループリーダー 大和田謙二 (オオワダ・ケンジ)

主任研究員 押目典宏 (オシメ・ノリヒロ)

上席研究員 町田晃彦 (マチダ・アキヒコ)

センター長 綿貫 徹 (ワタヌキ・テツ)

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

教授 森 一広 (モリ・カズヒロ)

(茨城大学 学術研究院 応用理工学野 教授、同大学院 理工学研究科 量子線科学専攻 教授)

特別准教授 齊藤高志 (サイトウ・タカシ)

【研究支援】

本研究は、主に、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業(JPMJFR213H、JPMJFR203A)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業学術変革領域研究(A)「イオン流の非平衡性と集団運動の理解による材料デザイン変革(JP24H02204、JP24H02205)」「1000テスラ超強磁場による化学的カタストロフィー(JP23H04859、JP23H04860)」、同新学術領域研究(研究領域提案型)「ハイドロジェノミクス(JP18H05516、JP18H05518)」、量子科学技術研究開発機構(QST)マテリアル先端リサーチインフラ(JPMXP1223QS0024)の助成を受けて行われました。また、本研究に関連する物質合成、装置開発、解析手法開発の一部は、以下の科学研究費助成事業の支援を受けて行われました(JP19H05625、JP19H05819、JP20H02828、JP21H00019、JP22H01976、JP22H04514、JP22K18909、JP22K14755、JP23K23244、JP24K17616、JP24H00390、JP25K01885、JP25K01684)。中性子回折実験は高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所中性子共同利用S型課題(2019S10、2024S10)で、放射光X線回折実験およびBragg-CDI測定はSPring-8実験課題(2021B1785、2023A3788)で実施しました。

【用語解説】

[1] メカノケミカル反応

硬質容器に硬質ボールと粉末試料を入れ、容器を高速回転させることで反応させる合成方法。試料が容器やボールと衝突した際に発生する機械的エネルギーが反応の駆動力となる。

[2] ヒドリド(H–)

水素原子が電子を一つ受け取り、アニオン(陰イオン)となった状態。ヘリウムと同じ電子配置を取り1s軌道内を二つの電子が占有する。むき出しの原子核が点電荷として振る舞うH+と比較してH–のイオン半径は大きく、多くの化合物中では酸化物イオン(O2–)と同程度の大きさとなる。

[3] 酸水素化物

セラミックスの代表例である酸化物における酸化物イオン(O2–)の一部をヒドリド(H–)で置換した化合物。複数のアニオン種から構成される無機固体化合物である「複合アニオン化合物」の一種。

[4] イオニクス材料

イオンの拡散によって機能を発現する物質。特に固体内のイオン拡散を扱うものは固体イオニクス材料と呼ばれ、二次電池や燃料電池といったエネルギー変換デバイスの構成部材(電極、固体電解質など)として研究開発が盛んに行われている。

[5] ペロブスカイト型構造

ペロブスカイト型構造は、イオン結晶が取り得る代表的な結晶構造の一つで、一般式ABX3(A=比較的大きな陽イオン、B=比較的小さな陽イオン、X=陰イオン)で表される。誘電体、高温超伝導、太陽電池、イオン導電など多岐に渡る機能を持ち、「機能の宝庫」と称される。

[6] 混合導電性

イオンと電子(またはホール)の両方が電気伝導を担う特性。そのような特性を示す材料は電池や燃料電池における電極材料として用いられる。

[7] 触媒機能

化学反応における反応速度や選択性を向上させる機能。反応中、触媒は変化し続けるが、消費・再生を繰り返し、反応の前後で正味の増減はない。

[8] 大強度陽子加速器施設(J-PARC)

高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構が茨城県東海村で共同運営している大型研究施設で、素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学、化学、材料科学、生物学などの学術的な研究から産業分野への応用研究まで、広範囲の分野での世界最先端の研究が行われている。J-PARC内の物質・生命科学実験施設では、世界最高強度のミュオンおよび中性子ビームを用いた研究が行われており、世界中から研究者が集まっている。

[9] 中性子回折測定

中性子線の回折を利用して物質の結晶構造や磁気構造を調べる測定。X線回折ではX線が外殻電子によって散乱するのに対し、中性子回折では、原子核が散乱に関与する。このため、X線では検出しにくい水素やリチウムなどの軽元素の情報を得るのに適している。ヒドリド含有化合物の研究では、結晶中のH–の位置と濃度を決定するためにJ-PARCでの中性子回折測定が必要不可欠である。

[10] 第一原理計算

実験結果を必要とせず、原子の種類と配列を用いて量子力学に基づいて物質の電子状態を計算し、その特徴や性質を導き出す手法。

[11] 大型放射光施設「SPring-8」

兵庫県播磨科学公園都市に位置する、世界最高水準の性能を誇る放射光施設である。理化学研究所が運営し、利用者支援などは高輝度光科学研究センター(JASRI)が担当している。SPring-8(スプリングエイト)の名称は「Super Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)」に由来する。放射光とは、電子を光に近い速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた際に発生する、非常に強力で指向性の高い電磁波である。この放射光を活用し、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、さらには産業応用に至るまで、幅広い分野の研究が行われている。

[※]12] ブラッグコヒーレントX線回折イメージング(Bragg-CDI)

数十ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)から数マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)程度の微結晶粒子の内部を非破壊で三次元的に顕微可視化できる計測技術。波面がきれいにそろったX線である「コヒーレントX線」を用いたイメージング手法の一種である。結晶特有の「ブラッグ回折現象――規則正しく並んだ原子の間でX線が反射し、特定の方向に強く集まる現象」を利用するため、原子の並び方に敏感であり、密度の違いをイメージングする方法では識別困難な結晶内部のひずみや欠陥などを可視化できる。今回の研究では、ビームラインBL22XUに量子科学技術研究開発機構が保有する専用装置を用いて測定を行った。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<発表者>

理化学研究所 開拓研究所 小林固体化学研究室

主任研究員 小林玄器 (コバヤシ・ゲンキ)

研究員(研究当時) 竹入史隆 (タケイリ・フミタカ)

(現 近畿大学 理工学部 理学科化学コース 講師)

東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センター

教授 北野政明 (キタノ・マサアキ)

量子科学技術研究開発機構

グループリーダー 大和田謙二 (オオワダ・ケンジ)

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

教授 森 一広 (モリ・カズヒロ)

(茨城大学 学術研究院 応用理工学野 教授)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当

Tel: 050-3495-0247

Email: ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

近畿大学 経営戦略本部 広報室

Tel: 06-4307-3007

Email: koho kindai.ac.jp

kindai.ac.jp

東京科学大学 総務企画部 広報課

Tel: 03-5734-2975

Email: media adm.isc.ac.jp

adm.isc.ac.jp

量子科学技術研究開発機構 国際・広報部 国際・広報課

Tel: 043-206-3026

Email: info qst.go.jp

qst.go.jp

高エネルギー加速器研究機構 広報室

Tel: 029-879-6047

Email: press kek.jp

kek.jp

茨城大学 広報・アウトリーチ支援室

Email: koho-prg ml.ibaraki.ac.jp

ml.ibaraki.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: blog

- 参照数: 3200

室温で水素ガスと重水素ガスを簡単に分離

冷却不要の省エネルギーな重水素ガス製造技術の実現に期待

2025年3月3日

国立大学法人東北大学

国立大学法人北海道大学

国立大学法人和歌山大学

公益財団法人高輝度光科学研究センター

発表のポイント

●マンガン(Mn)錯体においてKubas相互作用(注1)を利用した室温領域での可逆的水素吸脱着を実現しました。

●水素(H2)ガスと重水素(D2)ガスで4.2 kJ/molという既存物質に対して約2倍の吸着エネルギー(注2)の差を実現し、室温でのH2/D2の分離能を実証しました。

●現行の液体水素の蒸留に替わる省エネルギーでのD2ガス製造への応用展開が期待されます。

|

水素ガスの同位体であるD2ガスはエレクトロニクスや紫外線ランプなど様々な分野で利用されており、その需要は今後さらに高まっていくと予想されています。現在D2ガスは-250℃で液体水素の蒸留によって生産されています。しかし水素の液化に多くのエネルギーを消費するため、より省エネルギーの分離法が望まれています。 |

【詳細な説明】

研究の背景

水素の安定同位体である重水素(D)は、核磁気共鳴(NMR)溶媒、カナダの重水炉での中性子減速材、生体反応のトレーサー、紫外線ランプなど、古くから幅広い用途で使用されています。近年では、シリコン半導体表面のD処理によるデバイスの長寿命化や、D置換による有機EL(OLED)発光分子の耐久性向上が明らかとなり、Dの需要は今後さらに増加すると予想されます。

Dは主に海水中にわずかに存在しており、工業的にはH2O + HDS ⇆ HDO + H2Sの化学交換を利用したGirdler-Sulfide(GS)法や液体水素の蒸留法(-250℃)などで分離濃縮し製造されています。しかしながらGS法では有毒のH2Sを用いること、蒸留法では水素の冷却に多くのエネルギーを必要とすることなどの課題を抱えており、安全かつ省エネルギーな分離濃縮法の開発が求められています。 そのような中、2015年に提案された化学親和性量子ふるい(CAQS)と呼ばれる新しい同位体分離法が注目されています。この手法は水素分子が金属原子に物理吸着(注4)する際に生じるH2とD2の吸着エネルギー差を利用します。しかし、水素分子の物理吸着エネルギー自体が非常に小さい(< 15 kJ/mol)ために、これまでCAQSの作動温度は-100℃以下の低温に限られていました。

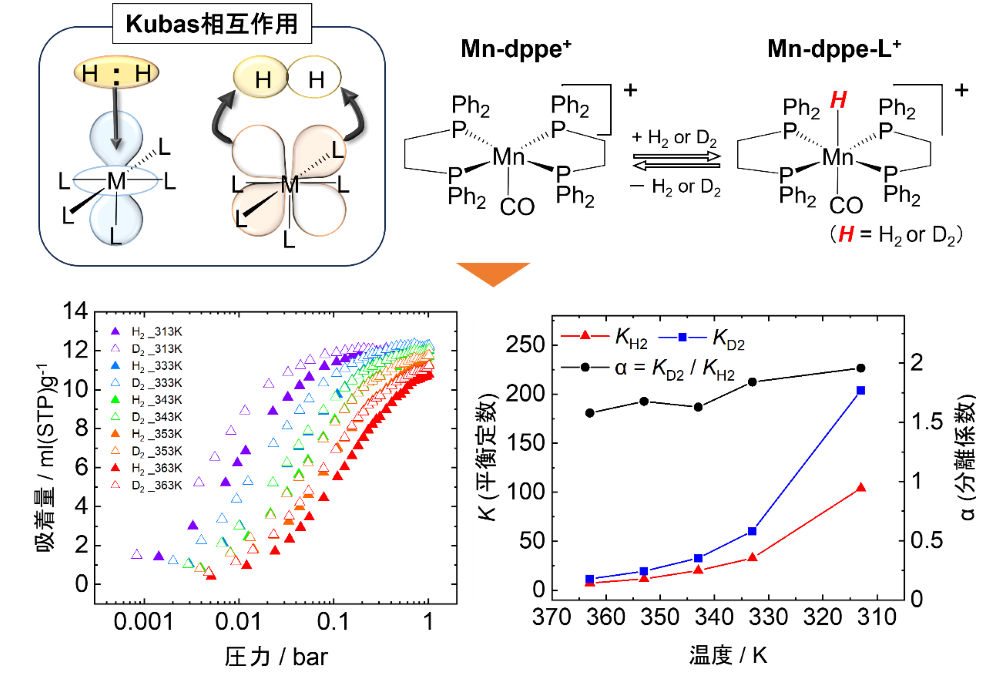

今回の取り組み

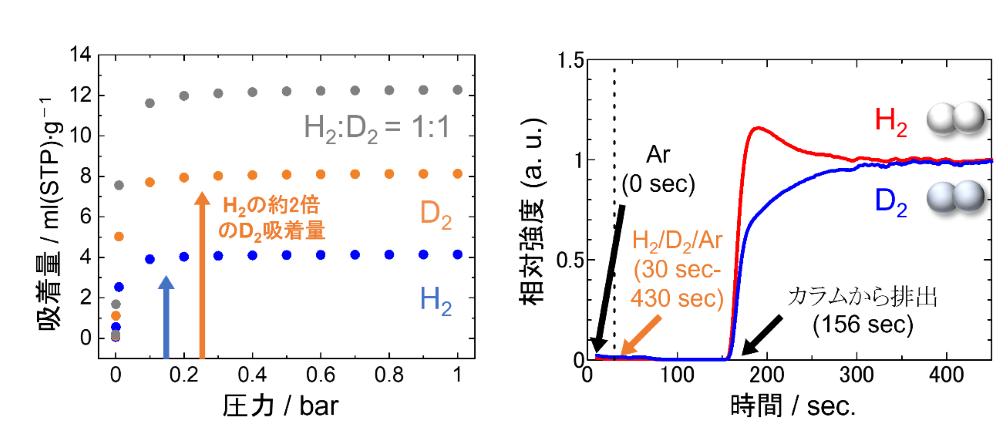

本研究グループでは、水素の吸着エネルギーを増加させるため「Kubas相互作用」と呼ばれる相互作用に注目しました。Kubas相互作用とは、低酸化数の遷移金属錯体において見られるH2分子と金属原子との間に働く引力的相互作用(図1左上)であり、これを利用することで単なる物理吸着よりも大きい吸着エネルギーが期待できます。本研究では、[Mn(dppe)2(CO)](BArF24)錯体(図1右上)を対象とし、H2では 50.2 kJ/mol、D2では54.4 kJ/molという物理吸着では到達不可能な吸着エネルギーを実現し、室温領域での水素吸着を可能にしました。さらに、4.2kJ/molという吸着エネルギーの同位体差が、CAQS機構に基づくことを明らかにしました。

また、理想吸着相溶液理論(Ideal adsorption solution theory :IAST)(注5) を用いたH2/D2混合ガスの分離シミュレーションを行ったところ、一度の吸脱着サイクルで、D2ガスを約2倍濃縮できることが示され、室温で混合ガスの吸脱着を繰り返すだけでD2ガスの濃縮が可能であることが分かりました(図2左)。破過実験(注6)においてもH2のほうがD2よりも先に出てくる現象を見出しました(図2右)。

なお、本研究では、大型放射光施設SPring-8(注7)のBL36XUを使用してXAFS計測を行いました。

今後の展開

本研究では、固相の金属錯体におけるKubas相互作用を利用することで、CAQS機構に基づく室温領域でのH2/D2分離を実現しました。今後はより分離能の高い錯体の開発および本錯体系を用いたD2濃縮への応用が期待されます。

【謝辞】

本成果は科学研究費補助金基盤研究 (B) (23H02054, 19H02729)、JST A-STEP (育成型、JPMJTR20T9)、量子化学探索研究所、公益信託ENEOS水素基金からの助成を受けて実施されました。

【用語解説】

※1. Kubas相互作用

水素分子の電子と遷移金属の電子の間に働く引力的相互作用。物理吸着(注4)に比べて吸着が強くなる。

※2. 吸着エネルギー

吸着反応に必要なエネルギーで、通常は負の値をとります。本稿では簡単のため絶対値を示しており、この値が大きいほど吸着されやすいことを意味します。厳密には吸着エンタルピー。

※3. CAQS機構

2015年に独マックスプランク研究所のM. Hirscher教授らによって提唱されたH2/D2分離機構。金属に吸着したH2およびD2の分子振動数の差を利用してそれらを分離する機構。

※4. 物理吸着

弱い分子間力(van der Waals 相互作用)による吸着。水素分子の場合、吸着には-100℃以下の低温が必要。

※5. 理想吸着相溶液理論

複数の単成分ガスの吸着データを基にして、混合ガスにおける各ガスの吸着量を計算するための理論。

※6. 破過実験

吸着物質を充填したカラム管中に混合ガスを流して、ガスの排出時間を測定する実験。

※7. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

【問い合わせ先】

(研究に関すること)

東北大学大学院理学研究科化学専攻

准教授 高石 慎也(タカイシ シンヤ)

(報道に関すること)

東北大学大学院理学研究科

広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

Email:sci-pr mail.sci.tohoku.ac.jp

mail.sci.tohoku.ac.jp

北海道大学

社会共創部広報課

TEL:011-706-2610

Email:jp-press general.hokudai.ac.jp

general.hokudai.ac.jp

和歌山大学

企画課広報係

TEL:073-457-7010

Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

高輝度光科学研究センター(JASRI)

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785

Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。