- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 51

コヒーレントX線により高温下で 金属材料内部のナノスケール構造変化の動画撮像に成功

─金属材料、高分子材料、触媒・電池材料などを高性能化する手法として期待─

2025年9月16日

国立大学法人東北大学

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立研究開発法人 理化学研究所

発表のポイント

●軽量・高強度なマグネシウム合金の加熱実験で、析出物の生成から成長までの過程をナノメートルスケールで“動画のように”リアルタイム観察しました。さらに、個々の析出物の成長速度や方向の定量評価にも初めて成功しました。

●光の位相がそろったコヒーレントX線を用いる複数の計測法とデータ科学的アプローチを組み合わせた新しい解析フレームワークを構築しました。

|

マグネシウム合金は、実用金属の中で最も軽量かつ高強度であるため、自動車や家電製品、航空機などの構造材料として幅広く利用されています。 |

【詳細な説明】

研究の背景

マグネシウム合金は、実用金属の中で最も軽量かつ高強度であるため、自動車や家電製品、航空機などの構造材料として幅広く利用されています。その強度をさらに高める手法として、希土類(レアアース)金属などを添加し、金属組織の内部に微細な「析出物」を形成させる方法が知られています。この析出物がどのように生成し、成長していくかを正確に理解し、制御することが、より高性能な合金を開発する鍵となります。

しかし、これらの現象は高温状態の合金内部で起こるため、その様子を「その場(in-situ)」で、かつナノメートルスケールの高い空間分解能で直接観察することは非常に困難でした。従来の透過型電子顕微鏡(注1)を用いた観察では、試料をごく薄く加工する必要があり、厚みのあるバルク材料本来の性質を反映しているか不明であるという課題がありました。そのため、厚みのある試料の内部を、実用環境に近い高温下で、ナノメートルスケールの空間分解能で直接観察できる新しい技術が求められていました。

今回の取り組み

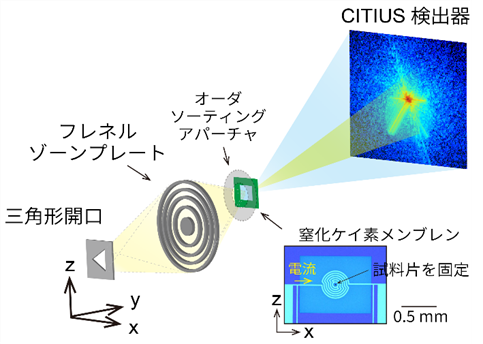

研究グループは、大型放射光施設「SPring-8」(注2)の高速積分型X線画像検出器CITIUS(注3)を備えた理研ビームラインBL29XUにて、三角形開口を用いた動的CXDI光学系を構築し、700 Kで加熱保持したマグネシウム-亜鉛-ガドリニウム(Mg97Zn1Gd2)合金試料からの回折強度パターンを取得しました(図1)。試料の一か所にX線を照明し続け、連続的に繰り返し測定した回折強度パターンに対して、X線光子相関分光(XPCS)(注4)と動的コヒーレントX線回折イメージング(CXDI)(注5)を適用することで、速いダイナミクスを解析しました。一方、試料を走査して取得した複数枚の回折強度パターンに対して、X線タイコグラフィ(注6)を適用することで、緩やかなダイナミクスを広い視野で解析しました。これらの手法を組み合わせることで、高温下の金属内部で生じる析出物の生成、成長、粗大化という一連のプロセスの観察に取り組みました。

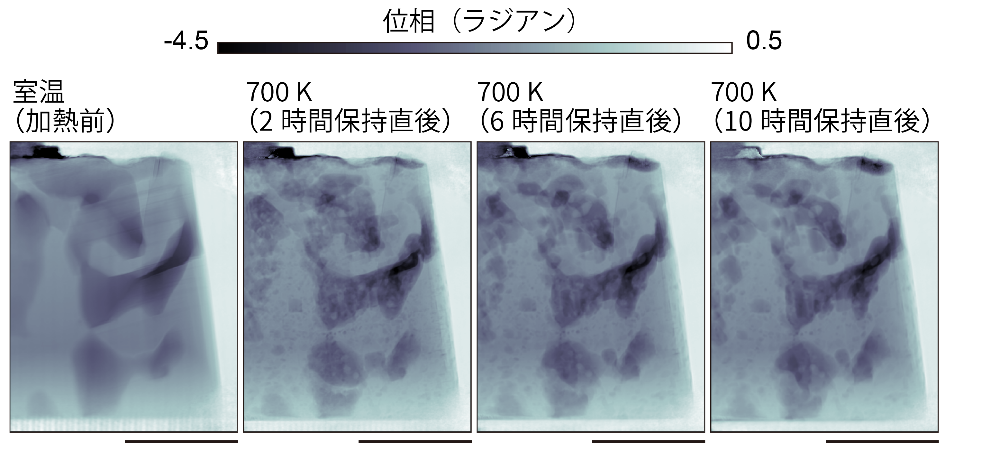

まず、X線タイコグラフィを用いて、Mg97Zn1Gd2合金を700 Kで10時間にわたって加熱保持した際の緩やかな構造の変化を追跡しました(図2)。その結果、合金内部に元々存在していた(Mg, Zn)3Gdという化合物が溶解し、長周期積層構造(LPSO構造)(注7)が析出、粗大化していく様子を明瞭に捉えることに成功しました。

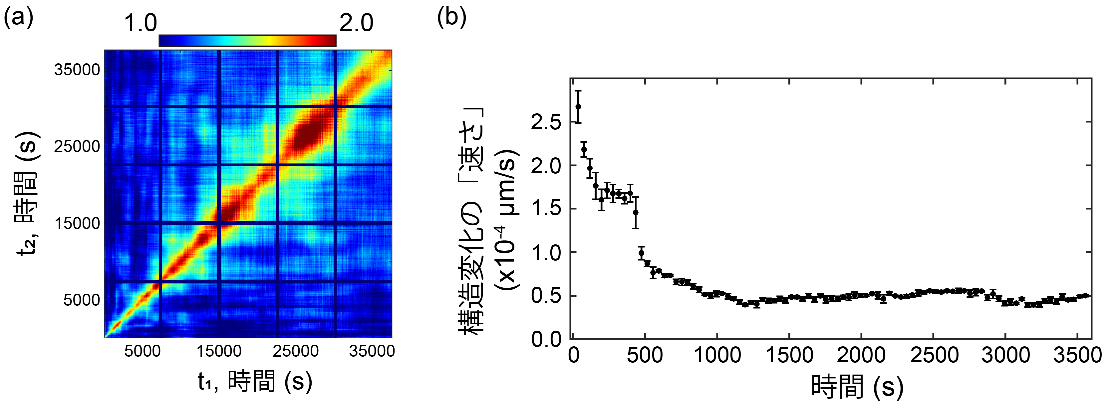

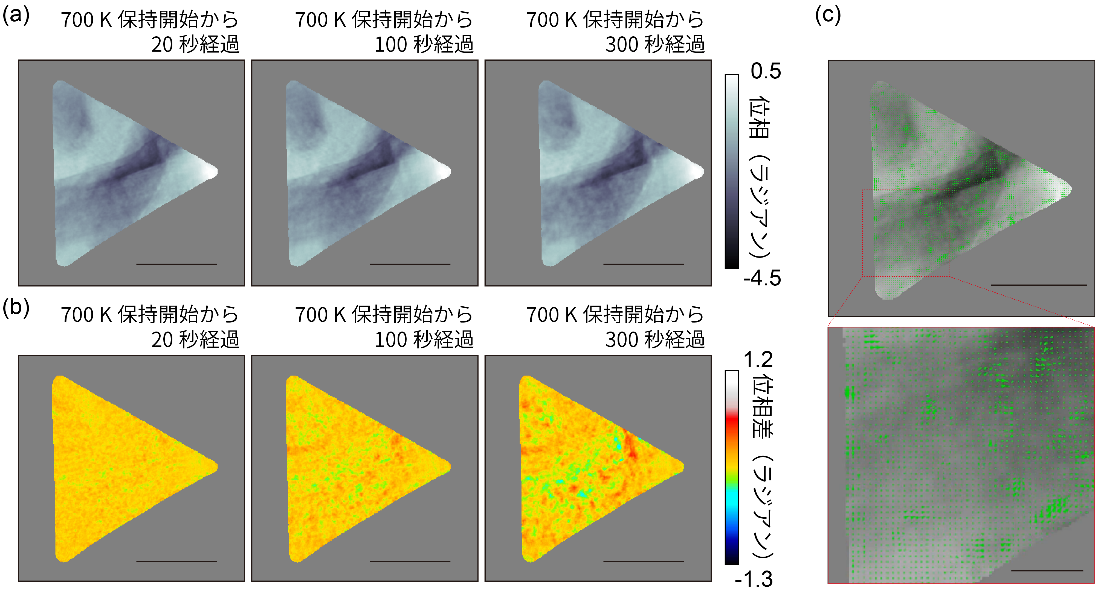

次に、より短い時間スケールで起こる構造の変化を捉えるため、連続取得した回折強度パターンについて、動的CXDIとXPCSによる解析を実施しました。その結果、700 Kで加熱保持を開始してからわずか数十秒で析出物の形成が始まり、その後数百秒かけて粗大化することを明らかにしました(図3(a, b)と図4(a, b))。

さらに、動的CXDIで得られた動画データに対して、オプティカルフロー解析(注8)を適用しました。これにより、個々の析出物がどの方向にどれくらいの速さで成長しているかを可視化し、構造変化の速度を定量的に評価することに成功しました。

これらの結果を統合することで、合金内部で起こる析出物の「生成」「成長」「粗大化」という一連の現象を、複数の時空間スケールにわたって包括的に解明することが可能になりました。(図4(c))

今後の展開

本研究で実証された、複数のコヒーレントX線回折法とデータ科学的解析を組み合わせた方法は、様々な材料内部で起こるナノスケールのダイナミクスを解明する強力なツールとなります。今後は、金属材料だけでなく、触媒、電池、高分子材料など、多種多様な材料の研究開発に応用し、その高機能化に貢献することが期待されます。また、2029年度の利用開始を目指したSPring-8の大規模改修(SPring-8-II)が完了すれば、より高輝度なX線が利用可能となり、本計測法の時間・空間分解能がさらに向上することも期待されます。

(b)構造が変化する速さの加熱保持時間依存性。図3(a)で取得したマップを解析することで得られる。約400秒を境に減少傾向が変化しており、このタイミングで主な構造の変化が(Mg, Zn)3Gdの分解からLPSO相の成長へと切り替わることを反映している。

(b)図4(a)に示した試料像から、700 Kに到達する前に取得していた試料像を差し引いた差分画像。加熱保持によってLPSO相が形成されている領域が、緑色の領域として現れている。スケールバーは2 µm。

(c)ある時刻について、オプティカルフロー解析によって得られた変位ベクトル(緑色の矢印)を再構成した試料像に重ねたもの。析出物の成長方向が矢印の向き、速度が矢印の長さによって定量的に可視化されている。上図のスケールバーは2 µm、赤色破線の枠内を拡大した下図のスケールバーは500 nm。

【謝辞】

本研究は、科学研究費助成事業特別推進研究(JP23H05403研究代表者:高橋幸生)、科学研究費助成事業特別研究員奨励費(JP22KJ0302研究代表者:高澤駿太郎)、2024年度SACLA/SPring-8基盤開発プログラムによる助成を受けて行われました。また、Mg97Zn1Gd2合金は、熊本大学先進マグネシウム国際研究センターの山崎倫昭教授より提供されました。試料調製は、板本航輝博士と千葉洋博士の協力のもと行われました。また、本成果に関する論文は『東北大学 2025年度オープンアクセス推進のための APC 支援事業』の支援を受けました。

【用語解説】

注1. 透過型電子顕微鏡

細く絞った電子ビームを試料に照射し、透過したビームから試料構造を観察する顕微法。原子レベルで像観察が可能だが、試料を数百ナノメートル程度まで薄く加工しなければならない。

注2. 大型放射光施設「SPring-8」

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その利用者支援は高輝度光科学研究センターが行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する強力な電磁波のこと。SPring-8では、遠赤外線から可視光線、軟X線を経て硬X線に至る幅広い波長域で放射光を得ることができるため、原子核の研究からナノテクノロジー、バイオテクノロジー、産業利用や科学捜査まで幅広く研究が行われている。

注3. 高速積分型X線画像検出器CITIUS

理化学研究所らが開発した、高フレームレートと高ダイナミックレンジを兼ね備えた次世代のX線画像検出器システム。これまでに、X線タイコグラフィにおいて高い位相感度および空間分解能が得られることが実験的に確認されている(Y. Takahashi et.al., J. Synchrotron Radiat. 30(5), 2023, p.989. URL: https://doi.org/10.1107/S1600577523004897)。

注4. X線光子相関分光(XPCS)

干渉性の優れたX線(コヒーレントX線)を用いたダイナミクス測定手法。コヒーレントX線を試料に照射して得られる散乱像を時分割で取得し、その時間変化から、試料のダイナミクスを解析する。X線の特徴を活かすことで、可視光に不透明な試料内部の動きを分子スケールで調べることができる。XPCSは、X-ray photon correlation spectroscopyの略。

注5. 動的コヒーレントX線回折イメージング(動的CXDI)

回折強度パターンに位相回復計算を実行し、試料像を取得するイメージング法。重要な特徴として、X線領域において光学素子の性能に制限されない高い空間分解能を有する。CXDIは、coherent X-ray diffraction imagingの略。

注6. X線タイコグラフィ

CXDIの手法のうちの一つ。試料にコヒーレントX線を照射する際、試料面上でX線照射領域が一部重複するように試料を二次元走査し、各走査点において回折強度パターンを取得する。得られた複数の回折強度パターンに対して位相回復計算を実行することで、一枚の試料像を取得する。動的CXDIと比べて速いダイナミクスは観察できないが、広い視野で像観察を行うことができる。

注7. 長周期積層構造(LPSO構造)

遷移金属と希土類金属の濃化した層とマグネシウムの層が一定の周期で並んだ構造。LPSO構造を含むマグネシウム合金は、高強度で軽いため、構造材料としての応用が進められている。LPSOは、long period stacking orderedの略。

注8. オプティカルフロー解析

動画内の物体の動きをベクトルで表現する計算技術。動画データの連続するフレーム間で、ピクセルの移動量を計算し、その方向と速度を捉える。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター

教授 高橋幸生

北陸先端科学技術大学院大学

共創インテリジェンス研究領域

教授 DAM Hieu-Chi(ダム ヒョウ チ)

(報道に関すること)

東北大学多元物質科学研究所 広報情報室

TEL: 022-217-5198

Email: press.tagen grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp

北陸先端科学技術大学院大学 広報室

TEL:0761-51-1032

Email: kouhou ml.jaist.ac.jp

ml.jaist.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 121

次世代放射光源のための高性能ビーム入射用磁石を開発

2025年9月10日

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

|

高輝度光科学研究センター(JASRI)加速器部門の高野史郎副部門長、理化学研究所(理研)放射光科学研究センターの田中均副センター長らの共同研究グループは、次世代放射光源のための高性能ビーム入射用磁石を開発しました。 |

【背景】

光源性能の飛躍を目指す次世代放射光源では、電子ビームのエミッタンス[6]を大幅に低減するために蓄積リングにマルチベンドアクロマット(MBA)ラティス[7]を採用します。MBAラティスはエミッタンス低減に大きな効果がある反面、電子ビームが安定に周回できる領域を従来と比べて狭くする欠点があります。

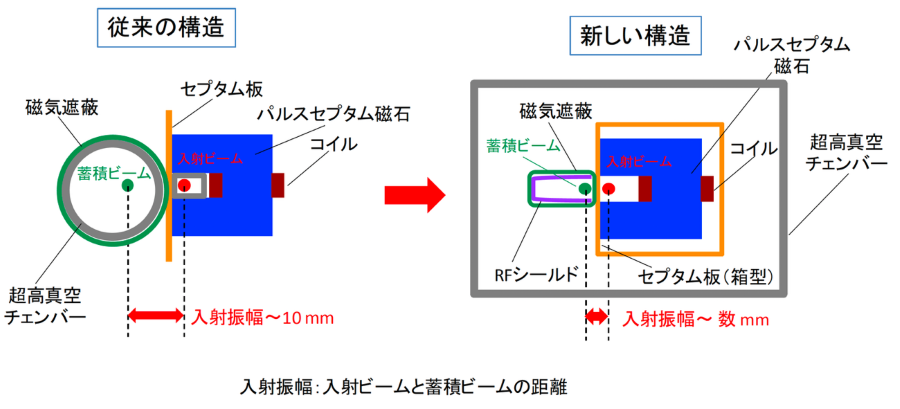

現在のSPring-8ではオフアクシスビーム入射[8]を採用して蓄積ビームから10mm以上離れた場所からビームを入射していましたが、NanoTerasuやSPring-8-Ⅱ計画に代表される次世代放射光源では蓄積ビームのすぐ近く(数mm以内の場所)から、狭くなった安定周回領域の内側にビームを入射する必要がありました。このため、現在のSPring-8で蓄積リングへのビーム入射に使用されているパルスセプタム磁石をそのまま用いることができず、蓄積ビームのすぐ近くからビームを入射可能な新しい磁石の開発が必要となりました。

【研究手法と成果】

パルスセプタム磁石には、入射ビームの軌道を曲げるための強い偏向磁場が近接する蓄積ビームの側に染み出さないように磁場を遮るセプタム板と呼ばれる遮蔽板があります。

現在のSPring-8で用いられているパルスセプタム磁石は大気中に設置され、蓄積ビームが通る超高真空チェンバーとともに使用されます(図1)。入射ビームと蓄積ビームとの間にはセプタム板と真空チェンバーの壁面という物理的な壁が存在するために、この二層の壁の厚さが蓄積ビームのすぐ近くからのビーム入射を困難にしていました。

今回の開発では、パルスセプタム磁石自体を真空チェンバー内に格納する構造を採用しました。入射ビームと蓄積ビームとを隔てる真空チェンバーの壁を撤廃するとともに(図1)、セプタム板を可能な限り薄く設計することで、次世代放射光源のビーム入射の課題を解決しました。

今回開発した新しいパルスセプタム磁石のプロトタイプを図2に示します。セプタム板を可能な限り薄くしビーム入射点において、厚さを0.5mmとしました。磁石の形状を工夫して、セプタム板のすぐ近くまで入射ビームの軌道を曲げるための偏向磁場の強度が減少しないようにすることで、セプタム板に極力近づけてビームを入射できるようにしました。また、入射ビームを偏向するための強い磁場が蓄積ビーム側に染み出して蓄積ビームを擾乱しないように、漏れ磁場を抑制しました。パルスセプタム磁石を格納する真空チェンバーは、蓄積リングの超高真空チェンバーと直接接続されて使用されます。真空チェンバー内を超高真空とするために、ガス放出源となる空気だまり(エアポケット)を生じないように磁石やチェンバー内部を設計しました。

完成したプロトタイプを用いて、入射ビームを偏向するための磁場の分布と偏向磁場の蓄積ビーム側への染み出しについて詳細な測定を行なった結果、蓄積ビームに3mmまで近づけてビームを入射することが可能であること、ビーム電流を一定に保つためのトップアップ入射[9]において蓄積ビームが擾乱を受けないことを確認しました。また、ベーキングと呼ばれる加熱脱ガス処理を行なった結果、8x10-8 Paの超高真空に到達しました。磁場測定及び真空性能試験の結果から、本開発で製作したプロトタイプがSPring-8-Ⅱ計画及びNanoTerasuのビーム入射用磁石として要求される性能を十分に満たすことが確認されました。

図1 ビーム入射経路の末端に用いられるパルスセプタム磁石の構造。従来の構造(左)と、新しい構造(右)

図2 開発したパルスセプタム磁石のプロトタイプ。真空チェンバーの外観(左)と、チェンバー内に格納されたセプタム磁石部(右)。

【今後の期待】

本研究で開発されたプロトタイプは、NanoTerasuの蓄積リングに既に設置されてビーム入射用の磁石として実運用されています。

稼働開始から約四半世紀を経過したSPring-8は、次世代光源へ大幅にアップグレードするSPring-8-Ⅱ計画が始動しました。今回の成果により、SPring-8-Ⅱにおいて損失のない安定なビーム入射、ユーザーの利用実験の妨げとならない透明なトップアップ入射の実現に不可欠な、高性能のビーム入射用磁石の技術が得られました。SPring-8-Ⅱにおいて使用する実機の詳細設計は現在進行中です。

世界的な規模で光源性能の飛躍を目指す次世代リング型光源を建設する機運が高まる中で、ビーム入射の課題を解決するために必要な要素技術となる、蓄積ビームの直近からビーム入射を可能にする革新的な入射用磁石を開発したことが、今回の重要な成果といえます。

【謝辞】

本研究は、文部科学省・次世代加速器要素技術開発プログラムの支援を受けました。

【共同研究グループ】

高輝度光科学研究センター 加速器部門

高野 史郎 (タカノ・シロウ)

深見 健司 (フカミ・ケンジ)

近藤 力 (コンドウ・チカラ)

正木 満博 (マサキ・ミツヒロ)

大石 真也 (オオイシ・マサヤ)

小路 正純 (ショウジ・マサズミ)

田島 美典 (タジマ・ミノリ)

田村 和宏 (タムラ・カズヒロ)

谷内 努 (タニウチ・ツトム)

山口 博 (ヤマグチ・ヒロシ)

渡部 貴宏 (ワタナベ・タカヒロ)

理化学研究所 放射光科学研究センター

田中 均 (タナカ・ヒトシ)

稲垣 隆宏 (イナガキ・タカヒロ)

株式会社トーキン MSA事業本部

尾形 敢一郎 (オガタ・カンイチロウ)

齋藤 喜之 (サイトウ・ヨシユキ)

株式会社NAT/量子科学技術研究開発機構 NanoTerasuセンター

岩下 大器 (イワシタ・タイキ)

【用語解説】

[1]. 大型放射光施設「SPring-8」

理研が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界でもトップクラスの放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援などはJASRIが行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来する。放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

[2]. グリーン、グリーン化

グリーンとは、省エネルギー・省資源で、持続的発展が可能な特性を指し、グリーン化とは、施設やシステムを持続的発展が可能な省エネルギー・省資源な形態に変えていくことを表す。SACLAやSPring-8の利用実験を通じて地球温暖化や天然資源の枯渇などの環境問題に対処するためのイノベーションを創出することで、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、施設自体もグリーン化していくことが要請される注1)。

注1)2021年8月23日プレスリリース「SPring-8・SACLA グリーンファシリティ宣言」

https://www.riken.jp/pr/news/2021/20210823_2/

[3]. SPring-8-Ⅱ

SPring-8の大幅な性能向上を目指した次期計画の名称。

[4]. 3 GeV高輝度放射光施設NanoTerasu

国の主体機関である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)と地域パートナーの代表機関である一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)による官民地域パートナーシップという新しい枠組みによって整備・運営する特定先端大型研究施設で、東北大学青葉山新キャンパス内に立地する。最新の円型加速器設計を国内で初めて採用した第4世代放射光施設で、従来の100倍の高輝度化と高コヒーレント化を実現することで、物質構造の解析に加え、機能に影響を与える「電子状態」、「ダイナミクス」等の詳細な解析が可能。

[5]. 蓄積リング

SPring-8やNanoTerasuでは、蓄積リングと呼ばれる大型の円形加速器に電子ビームを蓄積して光速とほぼ同じ速さで周回させて、放射光を発生させている。SPring-8-Ⅱへの大改修では、光源性能向上のため現在の蓄積リングが撤去されて新たな蓄積リングが建設される。

[6]. エミッタンス

ビームの断面積と角度広がりをかけた値で、電子ビームの品質を表す指標の一つ。エミッタンスが大きいと低品質で大きく広がりやすい電子ビーム、エミッタンスが小さいと小さくシャープで良質な電子ビームといえる。単位はnm-radなど。

[7]. マルチベンドアクロマット(MBA)ラティス

ラティスとは、放射光リングを構成する磁石の単位構造のことを指し、ラティスが4以上の偏向磁石から構成され、かつラティスの両端でエネルギー分散関数がゼロに閉じる条件を満たす場合をマルチベンドアクロマット(MBA)ラティスと呼ぶ。エミッタンス([6]を参照)が偏向磁石の偏向角の3乗に依存するため、回折限界光源と呼ばれる最近の低エミッタンスリングでは、マルチベンドアクロマットラティスが採用されている。MBAはmulti-bend achromatの略。

[8]. オフアクシスビーム入射

電子ビームを軌道上に入射させる手法の一つ。電子ビームを直接軌道上に導きたいが、そこには以前に入射した電子ビームが周回している。そこで、周回ビームを弾き飛ばすことなく、軌道上へ入射ビームを落とし込むため、軌道から数ミリずれたところに電子ビームを入射させて、放射減衰で電子ビームの振動を軌道へ収斂(しゅうれん)させる入射方式。

[9]. トップアップ入射

蓄積リングを周回するビームの強度(ビーム電流)は時間の経過とともに徐々に減少していく。そこで、微小な電流分の電子を蓄積ビーム電流の減少に応じて間欠的に入射することにより、ほぼ一定のビームの強度を保つことが可能となる。このような継ぎ足し入射をトップアップ入射と呼ぶ。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<発表者>

高輝度光科学研究センター 加速器部門

副部門長 高野史郎(タカノ・シロウ)

理化学研究所 放射光科学研究センター

副センター長 田中 均(タナカ・ヒトシ)

<機関窓口>

高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

Tel: 0791-58-2785

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

理化学研究所 広報部 報道担当

Email: ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 489

界面水の不均一性を原子レベルの分解能で解明

――高い構造情報量をもつ多孔性結晶を構造解析技術に応用――

2025年8月29日

東京大学

東京理科大学

高輝度光科学研究センター

北里大学

広島大学

長崎大学

発表のポイント

◆新しい様式の多孔性結晶を開発し、凹凸のある細孔界面上で形成する水クラスター構造の解析に成功しました。

◆温度可変結晶構造解析、分子動力学シミュレーション、放射光軟X線発光分光法、赤外分光法を組み合わせることで、界面水の水素結合状態やその動的性質の違いを解明しました。

◆界面水の不均一性が解明できたのは、結晶界面の高い構造情報量と識別性が水素結合を通じて水分子に伝達されたためであり、これは低エントロピー構造をもつ多成分系固体材料の特性が水の構造に反映された結果といえます。今回の結果は結晶性固体材料に対する新しい着眼点を提供するものであり、次世代固体材料の開発研究への貢献が期待できます。

|

東京大学大学院総合文化研究科の堀内新之介講師、東京大学物性研究所の原田慈久教授、東京理科大学理学部第一部化学科の大坪主弥准教授、高輝度光科学研究センターの池本夕佳主席研究員、北里大学未来工学部の渡辺豪教授、広島大学放射光科学研究所の高橋修特任教授、長崎大学大学院総合生産科学研究科の林幹大准教授および馬越啓介教授らの研究グループは、新しいタイプの多孔性結晶(注1)を創出し、その結晶に含まれる界面水が温度や界面からの距離に依存した動的挙動を示すことを明らかにしました。 |

<研究の背景>

水は生命現象や材料科学において極めて重要な物質であり、とくに界面に存在する水分子(界面水)は、タンパク質の立体構造形成、酵素活性、分子認識、輸送現象など、さまざまな機能に関与しています。そのため界面水の構造や水素結合ネットワークを理解することは、生命科学の理解や高分子材料の設計において不可欠です。水分子が界面(例えば生体膜、材料界面、ポリマー内部)に存在する場合、水分子の構造と振る舞いが材料の機能や性質に大きく影響を与えることがわかっています。そのためこれまでにも、さまざまな分光学的手法や顕微鏡観察技術によって、界面に存在する水分子の分光データや水分子の集合状態、およびその水素結合ネットワークの詳細構造が報告されてきました。しかし材料界面に凹凸がある材料の場合、水分子の配置や水素結合ネットワークの詳細を原子レベルの分解能で解析することは困難でした。

近年、ナノレベルの細孔を有する結晶性化合物の細孔界面に分子を吸着させ、吸着させた分子の立体構造や集合構造を単結晶X線構造解析によって明らかにする分子構造解析手法が複数報告されています。ナノ細孔を有する結晶性化合物は多数ありますが、その中でも低対称で複数の結合サイトをもつ結晶性化合物の場合、細孔内部の分子の静的な構造情報だけでなく、分子の動的挙動までもが観測可能であることが報告されています。本研究では、1次元チャネルをもつ新しいタイプの超分子結晶(注5)を創出し、細孔の凹凸界面上に水分子を集合させ、その構造解析を試みました。その結果、凹凸のある材料界面上の水分子の構造と動的な性質が、単結晶X線構造解析(SCXRD)(注6)、分子動力学(MD)シミュレーション(注7)、赤外分光法(IR)(注8)、および放射光軟X線発光分光法(XES)(注9)を用いた多角的なアプローチによって、原子レベルの分解能で明らかになりました。

<研究内容>

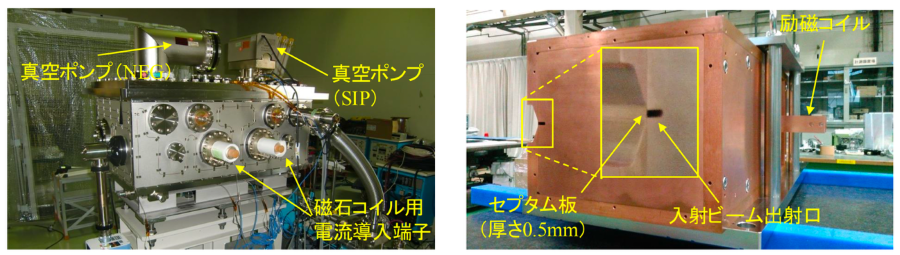

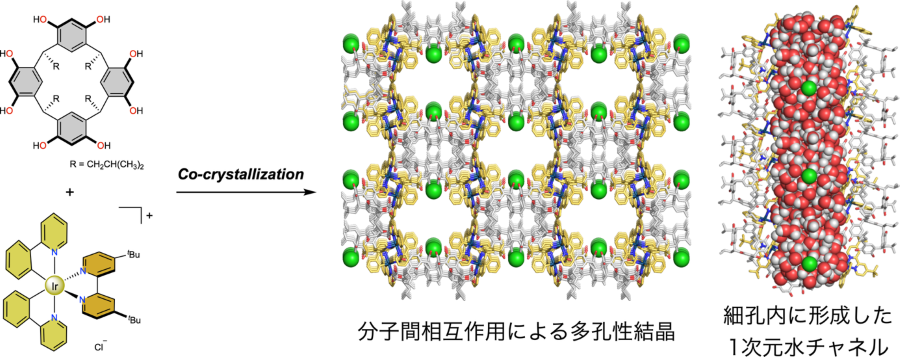

一般的に、ナノレベルの細孔を有する結晶性化合物は、可逆な結合形成を通じて、結合が無限に続く高分子のような集合構造体として得られます。例えば、金属イオンと有機配位子の間ではたらく配位結合(注10)を用いた場合、金属有機構造体(Metal-Organic Frameworks:MOF)や多孔性配位高分子(Porous Coordination Polymer:PCP)と呼ばれる結晶性化合物が得られます。本研究では、性質の異なる2種類の分子素子を分子間相互作用(注11)で組み合わせることで、ナノ細孔を有する超分子結晶が得られました(図1)。このナノ細孔は、原子間の新たな結合生成によって構築されているわけではなく、複数の非共有結合性相互作用(注12)(カチオン-π相互作用、水素結合、疎水効果など)の協奏効果によって安定化されている点が特徴です。この結晶を水に浸漬させると、ナノ細孔内の溶媒分子が水分子に置換され、細孔構造を維持したまま1次元の水チャネルが形成しました。SCXRDによる構造解析の結果、1次元水チャネルの界面(結晶細孔表面)に沿って、5量体(注13)を含む巨大な水クラスターが形成されている様子が観察されました。このように、凹凸のある有機材料表面での水クラスターの原子レベルでの構造解析を達成した例は稀であり、本研究の大きな成果の一つです。

図1:環状有機ホストと錯塩からなる多孔性結晶の合成と1次元水チャネルの形成.ナノ細孔を正面(中央図)および横から見た図(右図)。塩化物イオンを緑色球体で示している.

さらに測定温度を298 Kから90 Kの間で変化させながらの温度可変SCXRD解析により、細孔表面(第一水和圏)に形成した水クラスター構造は比較的秩序だった構造を維持していた一方で、界面の第二水和圏(注14)に相当するチャネル中央部の水分子は温度変化によって容易に構造再編成を示す「動的かつ高エントロピーな性質」を持つことを明らかにしました。具体的には、結晶を298 Kから90 Kに急冷すると、第二水和圏の水の位置が周期構造のない水素結合ネットワークによって速度論的に固定され、アモルファス氷(注15)のような状態として観察されました。その後90 Kから170 K付近に昇温すると、第二水和圏の水分子の位置が変化し、周期構造をもつ水素結合ネットワークに変化しました。実験で観測された第二水和圏の界面水の動的な性質を補完するために、MDシミュレーションを行い、水分子の拡散係数(注16)、水分子の四面体性(tetrahedrality)(注17)および水素結合数を調べました。その結果、界面からの距離に応じた拡散性の違いや、バルク中の水分子とは異なる構造的特性が明確化されました(図2)。

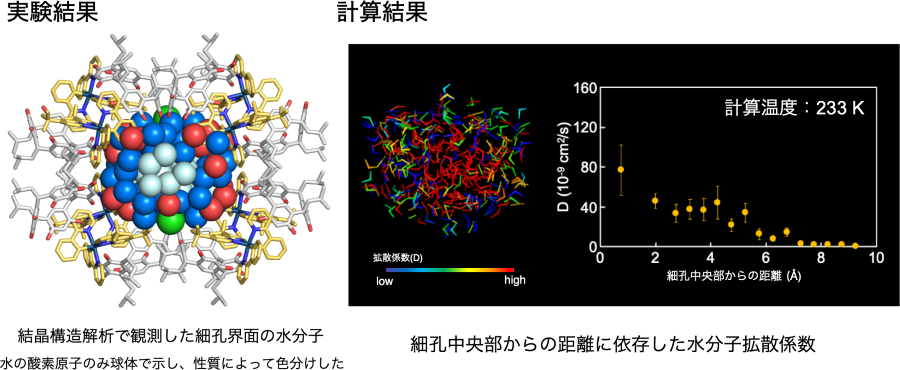

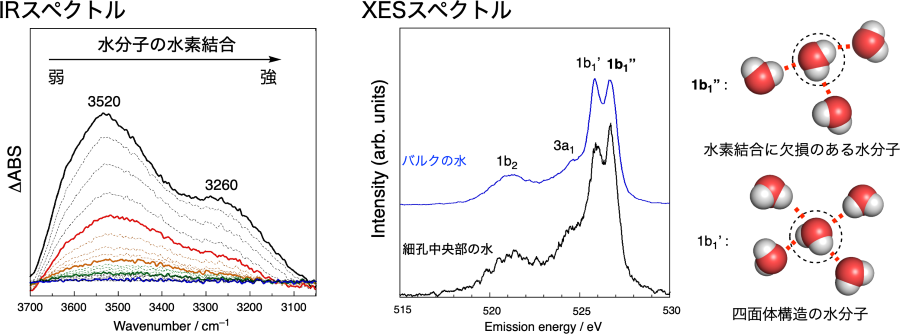

図2:実験と計算の協奏による界面水の不均一性の可視化

細孔中央部の水分子は界面からの相互作用が弱いため、結晶を乾燥させると細孔中央部の水分子が優先的に抜け出ていきます。そこで結晶の脱水過程を大型放射光施設SPring-8(注18)(BL02B2、BL43IR、BL07LSU)におけるIRおよびXES測定によって追跡することで、材料界面から第二水和圏の水分子の分光スペクトルの測定に成功しました(図3)。スペクトルを解析したところ、細孔中央部の水分子は水素結合が弱く、水の四面体構造が欠損した状態のものが多いことがわかりました。この結果は、細孔中央部の水分子が高い構造柔軟性を示していたことを裏付ける決定的な証拠となります。特にXESでは、第二水和圏の水分子はバルクの水分子に比べて水素結合に欠損を含む水分子を多く含むことを示す結果が得られました。そして、計算XESによっても実験のスペクトルを再現することができ、理論的裏付けもなされました。

図3:細孔界面から第二水和圏の水分子のIRおよびXESスペクトル

今回用いた結晶性化合物は、3次元的に凹凸がある低対称な分子を特定の配列に整列させた低エントロピー集合体となります。このような材料の場合、その細孔表面には高い構造情報量と識別性があらわれ、界面で相互作用する分子の構造について多くの情報を与えます。本研究で観察された界面からの距離に応じた水分子の不均一性は、細孔表面における高い構造情報量と識別性が水分子の水素結合を介して情報伝達した結果と考えられます。水素結合を介した長距離情報伝達は、生体分子の機能発現にも観察される重要な現象です。今回の分子集合体は人工的な分子素子であり、生体分子と比べると構造的に剛直なものではありますが、秩序化された水素結合ネットワークを介した情報伝達が観察されたことは、分子レベルの情報がどのように制御された形で空間的に伝達されるかを理解するための概念的なモデルを提供したとも言えます。この特性は、材料界面での分子認識とユニークな集合構造を高分解能で研究するのに適した材料群として、低エントロピー材料の可能性を示すものです。

<今後の展望>

本研究により、複数の分子素子を分子間相互作用によって集合化させることで、多孔性化合物を合成可能であることが示されました。特に、複数の分子素子を特定の配列で整列させた場合、分子が取りうる配置の数が減少するため低エントロピー構造となります。その低エントロピー構造がもつ高い情報密度と高い識別能が、水分子の界面からの距離に応じた不均一性を明らかにする上で重要な役割を果たしていることが示されました。本研究で明らかになった水分子の性質は、生体分子や高分子材料のような凹凸を有する界面を模倣したモデル系として優れており、生体界面や機能性材料の設計に関する基礎的な知見を提供するものです。一方で材料科学および合成化学的な側面では課題も残されています。本研究によって低エントロピー・高情報密度をもつ結晶性材料の応用例が示されましたが、合成手法の一般化にはさらなる検討が必要です。それには情報理論の観点から固体材料を評価し、同時に機械学習(注19)などを取り入れることが有効かもしれません。低エントロピー・高情報密度を有する多成分系固体材料の形成原理の確立と、新しいカテゴリーの固体材料の開発と応用につながる可能性があります。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科

堀内 新之介 講師

小倉 祥太 博士課程

物性研究所 附属極限コヒーレント光科学研究センター

原田 慈久 教授

木内 久雄 助教(研究当時)

東京理科大学 理学部第一部化学科

大坪 主弥 准教授

高輝度光科学研究センター

池本 夕佳 主席研究員

北里大学 未来工学部 データサイエンス学科

渡辺 豪 教授

篠崎 雄大 理学研究科修士課程(研究当時)

露木 弘美 理学研究科修士課程(研究当時)

広島大学 放射光科学研究所

高橋 修 特任教授

長崎大学 大学院総合生産科学研究科

林 幹大 准教授

作田 絵里 教授

有川 康弘 准教授

馬越 啓介 教授

研究助成

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費「若手研究(課題番号:JP19K15589)」、「基盤研究B(課題番号:JP23H01806)」、「基盤研究C(課題番号:JP23K04775)」、「新学術領域研究:水圏機能材料(課題番号:JP19H05717、JP19H05718、JP20H05231、JP22H04550、JP22H04554)」、「学術変革領域A:動的エキシトン(課題番号:JP23H03941)」、「文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXS0422500320、JPMXP1223UT0168、JPMXP1224UT0012)」、長崎大学卓越大学院プログラム、公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団研究助成、公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金研究助成、公益財団法人ソルト・サイエンス研究財団の支援により実施されました。

【用語解説】

(注1)多孔性結晶

ナノメートル(10億分の1メートル)サイズの微細な穴(細孔)が規則的に配列した結晶材料。スポンジのような構造を持ち、気体や液体の分子を内部に取り込むことができる。触媒や分離材料として幅広く応用されている。

(注2)水素結合

水分子などで見られる弱い分子間の結合。水素原子が酸素や窒素などの電気陰性度の高い原子に引きつけられることで形成される。水の沸点が高い理由や、DNAの二重らせん構造の安定化など、生命現象において重要な役割を果たす。

(注3)水クラスター構造

複数の水分子が水素結合によって結合した集合体構造。2個から数十個の水分子がまとまって特定の立体構造を形成する。氷の結晶や液体の水とは異なる特殊な性質を示すことがある。

(注4)エントロピー

物質や系の「状態数」や「取りうる場合の数」を表す物理量。例えば、きれいに整列した結晶は低エントロピー、バラバラに散らばった気体は高エントロピーの状態と表現される。物質が内包する「構造の不明確性」や「識別可能性」を示す指標にも用いられる。

(注5)超分子結晶

構造や性質の異なる分子が分子間相互作用によって整列した結晶性化合物。扱う化合物の種類によって分子間相互作用が異なり、その配列様式も変化する。

(注6)単結晶X線構造解析(SCXRD)

単一の完全な結晶にX線を照射し、回折パターンを解析することで、原子や分子の3次元的な配置を決定する手法。分子の立体構造を原子レベルの精度で明らかにできる、構造化学の基本的な分析技術。

(注7)分子動力学(MD)シミュレーション

コンピューターを使って分子の動きを時間経過とともに計算・予測する手法。原子や分子に働く力を物理法則に基づいて計算し、実際の実験では観察困難な現象を理論的に解析できる。

(注8)赤外分光法(IR)

赤外線を物質に照射し、分子の振動に由来する光の吸収を測定する分析手法。分子内の原子間結合の振動(伸縮や変角)が赤外光のエネルギーと共鳴することを利用する。水素結合の強さや分子の構造変化を敏感に検出でき、特に有機化合物の構造決定や化学反応の追跡に広く用いられる。

(注9)放射光軟X線発光分光法(XES)

大型放射光施設で作られる強力な軟X線を物質に照射し、物質から放出される特定の波長の光を解析する手法。原子レベルでの電子状態や化学結合の詳細な情報を得ることができる最先端の分析技術。

(注10)配位結合

金属イオンと有機分子(配位子)の間に形成される化学結合。金属イオンが配位子から電子対の提供を受けて結合する。この結合を利用してMOF(金属有機構造体)やPCP(多孔性配位高分子)などの多孔性材料が作られる。配位結合は方向性があり、金属の種類により特定の幾何学的配置を取る。

(注11)分子間相互作用

異なる分子同士の間に働くさまざまな力の総称。共有結合のように強固な結合ではなく、比較的弱い力だが、分子の集合状態や物質の性質を決定する重要な要因。水素結合、ファンデルワールス力、静電相互作用などが含まれ、生体分子の構造形成や結晶化において中心的な役割を果たします。

(注12)非共有結合性相互作用

原子間で電子を共有しない、比較的弱い分子間の相互作用。水素結合、π–π相互作用、カチオン–π相互作用、疎水効果などが代表例。共有結合に比べて弱いが可逆的で、生体分子の折りたたみや分子認識、結晶形成において重要。温度や環境変化により容易に形成・切断される。

(注13)5量体

水分子が水素結合によって形成する多量体構造の一種。水中において、分子やイオンの水和水の構造として観測される。

(注14)第二水和圏

固体表面や分子の周りに形成される水分子の層のうち、表面に直接結合していない外側の層。第一水和圏(直接結合した水分子層)よりも動きやすく、界面の水の持つ機能を支配する水和圏として近年注目されている。

(注15)アモルファス氷

規則的な結晶構造を持たない氷の状態。通常の氷は六角形の結晶構造を持つが、アモルファス氷は水分子がランダムに配置されたガラス状の固体。宇宙空間や極低温条件で形成されることが多く、通常の氷とは異なる密度や物理的性質を示す。

(注16)拡散係数

分子やイオンが溶液中や固体中をどれだけ速く移動するかを表す数値。単位時間あたりに分子がどの程度の距離を移動するかの指標で、単位は通常cm²/秒で表される。値が大きいほど分子の動きが活発で、温度が高いほど、また分子が小さいほど拡散係数は大きくなる傾向がある。

(注17)四面体性(tetrahedrality)

水分子が理想的な四面体構造をどの程度維持しているかを示す指標。水分子1個を中心として、周囲の4つの水分子との角度関係から計算される。値が1に近いほど完全な四面体構造(氷に近い状態)を示し、0に近いほど構造が崩れていることを表す。水の構造解析において重要なパラメータ。

(注18)大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

(注19)機械学習

コンピューターが大量のデータからパターンや規則性を自動的に学習し、予測や分類を行う人工知能技術。材料科学では、実験データから新材料の性質を予測したり、複雑な構造-物性相関を見つけ出すのに活用される。従来の理論計算では困難な複雑系の解析や、新材料の設計指針の発見において威力を発揮する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

東京大学 大学院総合文化研究科

講師 堀内 新之介(ほりうち しんのすけ)

<報道に関する問合せ>

東京大学 教養学部等総務課 広報・情報企画チーム

Tel:03-5454-6306 E-mail:koho-jyoho.c gs.mail.u-tokyo.ac.jp

gs.mail.u-tokyo.ac.jp

東京大学 物性研究所 広報室

Tel:04-7136-3207 E-mail:press issp.u-tokyo.ac.jp

issp.u-tokyo.ac.jp

東京理科大学 経営企画部広報課

Tel:03-5228-8107 E-mail:koho admin.tus.ac.jp

admin.tus.ac.jp

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

Tel:0791-58-2785 E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

学校法人 北里研究所 広報室

Tel:03-5791-6422 E-mail:kohoh kitasato-u.ac.jp

kitasato-u.ac.jp

広島大学 広報室

Tel:082-424-4518 E-mail:koho office.hiroshima-u.ac.jp

office.hiroshima-u.ac.jp

長崎大学 政策企画部 広報戦略課

Tel:095-819-2007 E-mail:kouhou ml.nagasaki-u.ac.jp

ml.nagasaki-u.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 374

グローバルRNA結合タンパク質で発見された新たなRNA結合様式

遺伝子の働きの制御や細菌の病原性発現の仕組みの理解につながる研究成果

2025年9月3日

大阪医科薬科大学

高輝度光科学研究センター

【研究のポイント】

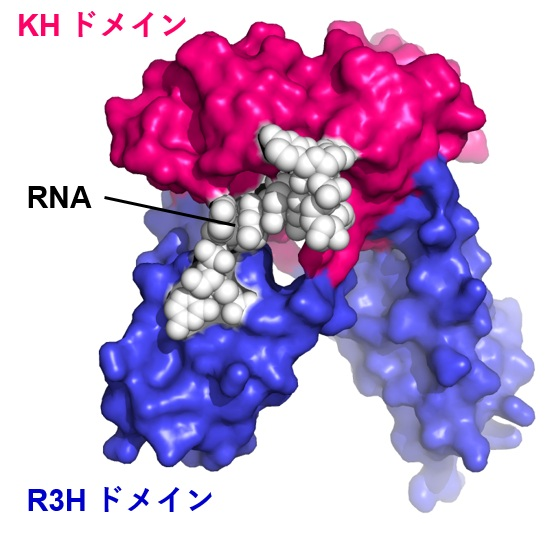

◎ 細菌のRNA結合タンパク質KhpBの構造を高解像度X線結晶解析で解明した。

◎ RNA結合タンパク質がRNA分子を結合する新しい仕組みを発見した。

◎ KhpBは病原性発現の鍵を握るタンパク質であり、抗菌薬開発への応用が期待される。

|

大阪医科薬科大学(高槻市 学長:佐野浩一)医学部生化学教室 福井健二助教(現 奈良女子大学准教授)、村川武志助教(研究当時、現 化学教室准教授)、矢野貴人教授、公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)馬場清喜主幹研究員、熊坂崇室長らの研究グループは、細菌グローバルRNA結合タンパク質*1KhpBのRNA結合様式を、大型放射光施設SPring-8(BL38B1)*2での実験と詳細なRNA結合実験により精密に解析することに成功しました。 |

【研究の背景】

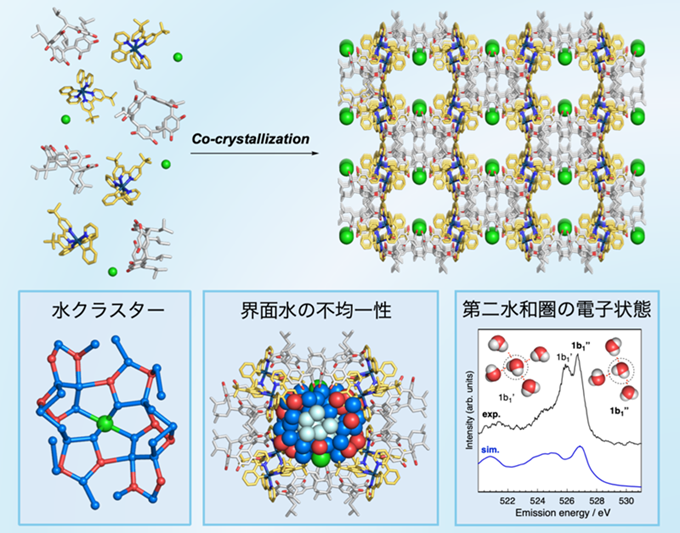

細菌は、環境に応じて遺伝子発現を巧みに制御しており、その中でもgRBPを介した転写後調節は重要な役割を担っています。これまでに、CsrA、Hfq、ProQといったgRBPがよく知られており、それらのタンパク質は翻訳効率やRNA安定性の制御を通じて細菌の増殖や病原性に関与しています。近年、KhpBという新たなgRBPタンパク質が注目されており、多様なグラム陽性・陰性菌で遺伝子発現を調節していることが示唆されています。 例えば、ヒトの常在菌であるFusobacterium nucleatumは、大腸がんの発症や進展に寄与することが分かってきていますが、この細菌のKhpBは多様なRNAと相互作用し、病原性の発現に関与すると考えられています。KhpBはRNA結合に関与する2つのドメイン(KHおよびR3H)を持ちますが、その詳細なRNA認識機構は不明でした。本研究では、Thermus thermophilus由来のKhpBをモデル分子として用いて、SPring-8の放射光によるX線結晶構造解析を行い、両ドメインによる協調的なRNA認識の仕組みを解明しました。

図1.Thermus thermophilus KhpBの立体構造。KHドメインとR3HドメインがひとつのRNA分子を両側から挟む形で結合する。

【社会に与える影響】

本研究は、KhpBのRNA認識の仕組みを原子レベルで理解した初の報告であり、今後、病原性細菌におけるKhpBの標的RNA分子の同定、さらには新たな抗菌戦略の開発につながると期待されます。

【研究者のコメント】

一般的に、タンパク質の高解像度X線結晶構造解析では良質な結晶が必要となります。本研究で解析対象としたKhpBについては、良質な結晶の作製が困難でしたが、SPring-8の高輝度X線と共同研究者による最適なデータ取得のための工夫により、高解像度の構造解析に成功しました。本成果は基礎的な知見ですが、KhpBの構造情報は将来的な抗菌戦略の開発にもつながる可能性があります。今後も本タンパク質の機能解明を進め、応用研究への展開を目指していきます。

【特記事項】

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業の支援を得て行われました。

【用語説明】

*1. グローバルRNA結合タンパク質(gRBP)

細胞内の多種多様なRNAに結合し、それらの安定性や翻訳効率を制御することで、遺伝子発現の調節に広く関与するタンパク質。細菌の環境応答や病原性の発現に重要な役割を果たす。

*2. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

*3. Thermus thermophilus

70℃程度までの高温環境を好む「高度好熱菌」に分類される真正細菌(バクテリア)で、温泉や熱水噴出孔などに生息する。この生物の持つタンパク質は高温でも安定に機能するため、重要な生命現象に関わるタンパク質のモデル分子として利用される。

*4. X線結晶構造解析

X線結晶構造解析は、タンパク質などの分子の立体構造を原子レベルで明らかにするための手法である。対象となる分子を結晶化し、そこにX線を照射すると、X線の回折が観察される。その回折パターンを解析することで、分子内の原子の配置を知ることができる。生命現象の理解や創薬研究において重要な技術である。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

大阪医科薬科大学

総務部 企画・広報課

Email: hojin-koho ompu.ac.jp

ompu.ac.jp

高輝度光科学研究センター(JASRI)

利用推進部 普及情報課

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 512

世界初!白金酸化物で新規層状物質群を創出

―計算支援による高圧物質開発の革新―

2025年8月22日

大阪大学

東京大学

【研究成果のポイント】

◆白金酸化物において世界初のルチル型構造を層母体とした層状ホモロガス系列Na(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)の合成に成功

◆白金は化学的不活性や強い還元傾向があるため酸化物の開発が遅れていたが、高圧合成法による超高酸化雰囲気を活用することでこの問題を克服

◆固体化学的知見と第一原理計算による安定性予測を効果的に組み合わせることで、新しい層状物質群の開拓に成功

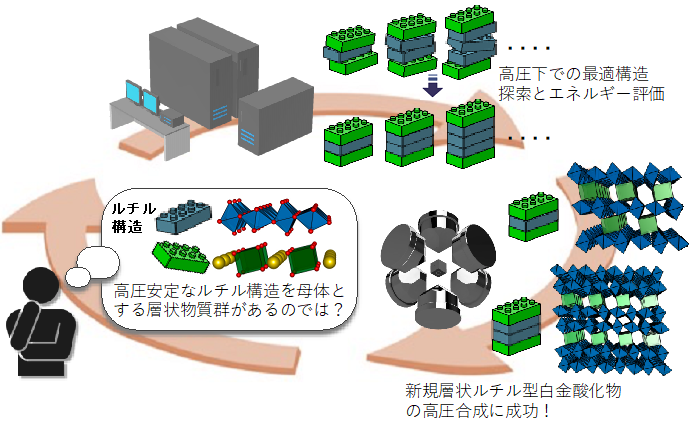

図1 固体化学的な知見と第一原理計算の効果的な連携による新規層状物質群の発見。

|

大阪大学大学院基礎工学研究科の小林康仁さん(博士後期課程)、髙橋英史准教授、石渡晋太郎教授らの研究グループは、東京大学大学院新領域創成科学研究科の鬼頭俊介助教らと共同で、白金酸化物においてルチル型構造※1を層母体とした世界初の層状ホモロガス系列※2 Na(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)の合成、及びその構造同定に成功しました。これは酸化物の構造に関する知見をベースとした第一原理計算※3による構造安定性予測と、超高圧合成を組み合わせることで得られた成果です(図1)。 |

【石渡教授のコメント】

本研究は、酸化物の構造および高圧合成に関して長年培われてきた固体化学的知見に、第一原理計算による構造安定性予測を融合させることで、高圧下に眠る準安定相を可視化し、新物質合成に成功した例だと言えます。まさに固体化学における不易流行の実践例と位置づけることができます。

研究の背景

遷移金属酸化物は高温超伝導、電池材料、触媒など多様な機能を示す物質群であり、特に3d遷移金属酸化物におけるペロブスカイト型構造※4を層母体とした層状ホモロガス系列Ruddlesden-Popper相※5はその典型です。一方で、白金を含む後期5d遷移金属は、貴金属ゆえの高い化学的不活性さや還元傾向により、酸化物との相性が悪く物質探索が困難です。しかし、白金は遷移金属特有の酸素による八面体配位だけではなく平面四配位の形成も可能というユニークな特徴を有する元素でもあり、潜在的に結晶構造の大きな多様性を秘めていると考えられます。

研究の内容

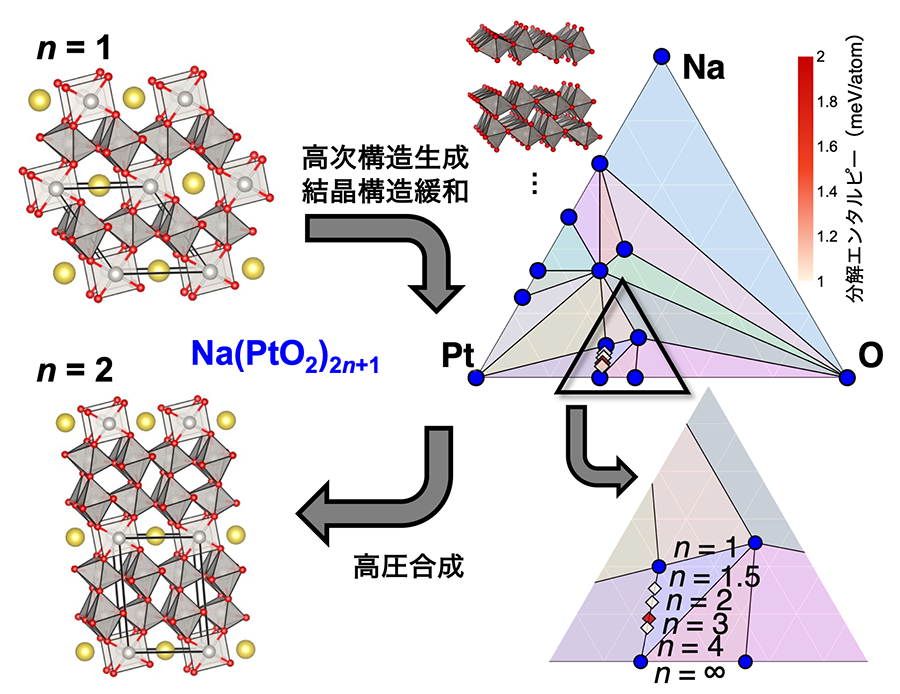

石渡教授らの研究グループは、超高酸化雰囲気を可能にする高圧合成法を活用することで、ナトリウム(Na)と白金(Pt)からなる新規な酸化物NaPt3O6の単結晶合成に成功しました。 大型放射光施設SPring-8※6(BL02B1)で単結晶を用いたX線回折実験※7を行った結果、PtO6八面体がルチル型構造の母体による2次元層を形成し、層間でPtO4平面が重なりながら1次元鎖を形成するという珍しい構造をもつことを明らかにしました。 高圧合成で得られる層状ホモロガス系列酸化物の代表例としては、ペロブスカイト型構造を層母体とするRuddlesden-Popper相が知られており、一般式はペロブスカイト層の枚数をnとして、An+1BnO3n+1と表されます。 一方、ルチル型構造はペロブスカイト型構造と同様に圧力下で安定化しやすい稠密な構造をもつにも関わらず、これを層母体とした層状ホモロガス系列は発見されていませんでした。 本研究では、新物質NaPt3O6がルチル構造を内包する層状物質であることに着目し、ルチル型層の枚数nを2以上にした高次の層状構造を設計し、第一原理計算を活用して高圧下で最適化された構造のエネルギーを評価することで、n=2のNaPt5O10が高圧合成で得られることを予測しました。 この計算結果を受けて実際に高圧合成を試み、得られた単結晶のX線回折実験を行ったところ、第一原理計算で得たものと同様の結晶構造であることを明らかにしました(図2)。 よって、これらの新物質はNa(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)という一般式で表される層状ホモロガス系列であることを明らかにしました(n=∞は触媒材料として知られるルチル型PtO2)。 今後、n=3以上のものも含めた様々なルチル型層状酸化物が見出されることが期待されます。

図2 Na(PtO2)2n+1の結晶構造(左)と第一原理計算によるエネルギー相図(右)。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果は、従来のペロブスカイト型構造を基盤とするホモロガス系列において追求されてきた機能性酸化物群に対し、「ルチル型」という新しい構造モチーフを基盤とする機能性酸化物群を提供することが期待されます。今後は、磁性・伝導性・触媒特性などに関する系統的研究が期待され、スピントロニクスや酸素還元触媒への展開も視野に入ります。さらに本研究は、第一原理計算を物質探索の出発点とするアプローチが、未知の準安定相の系統的開拓を可能にする有効な戦略であることを示しており、材料科学の新たな指針を提示する成果だといえます。

特記事項

本研究は、科学研究費助成事業(KAKEN)「ポストスピントロニクス創成に向けた準安定強相関物質の網羅的開拓」(JP25H00420)、「準安定スピントロニクス材料の戦略的高圧合成」(JP22H0034)、「アシンメトリ量子物質の開拓」(JP23H04871) 及び「量子金属における創発現象の相関設計」(25H01248)、科学技術振興機構(JST)のCREST(JPMJCR2435)及びFOREST(JPMJFR236K)などの支援を受けて行われました。また、名古屋大学大学院理学研究科の中埜彰俊氏、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の佐賀山基氏、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの山崎裕一氏らの協力を得て行われました。

【用語説明】

※1. ルチル型構造

酸化物にみられる結晶構造の一種で、二酸化チタンTiO2などに代表される。酸素原子が遷移金属原子の周りを八面体状に配位したユニットが、頂点共有と辺共有によって配列した結晶構造。

※2. ホモロガス系列

化学において、構造が類似しており、かつ特定の繰り返し単位が加わることで分子式が系統的に変化する化合物群を指す。例えば、メタン、エタン、プロパンなどのアルカンはホモロガス系列の一種である。

※3. 第一原理計算

物質の性質を実験データや経験的なパラメーターに頼らず、量子力学の基本法則(第一原理)のみに基づいて予測・解析する計算手法。材料開発や新物質探索において、高性能な材料設計を効率的に行うために用いられる。

※4. ペロブスカイト型構造

鉱物であるペロブスカイト(チタン酸カルシウム:CaTiO3)に代表される結晶構造。酸素原子が遷移金属原子の周りを八面体状に配位したユニットが、頂点共有のみによって配列した結晶構造。

※5. Ruddlesden-Popper相

ペロブスカイト型構造が2次元層を形成した結晶構造を持つ化合物群を指す。ペロブスカイト層と岩塩型の層が交互に積み重なった構造をしており、層の数や組み合わせによって様々な物性を示すことが知られている。特に高温超伝導材料や、熱電変換材料、イオン伝導体などの機能性セラミックスで重要な役割を果たす。

※6. 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その利用者支援などは高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁場によって進行方向を曲げた時に発生する強力な電磁波のこと。SPring-8(スプリングエイト)では、放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※7. X線回折実験

X線を用いて結晶構造を調べる実験手法のひとつ。X線を試料に照射し、どの方向にどのような強さでX線が散乱されたかを測ることで、試料の中の原子の並び方や原子間の距離を決定する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究に関するお問い合わせ>

大阪大学 大学院基礎工学研究科 博士後期課程 小林康仁(こばやし やすひと)

大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 石渡晋太郎(いしわた しんたろう)

<広報に関するお問い合わせ>

大阪大学 基礎工学研究科庶務係

TEL: 06-6850-6131 FAX: 06-6850-6477

E-mail: ki-syomu office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 広報室

TEL: 04-7136-5450

E-mail: press k.u-tokyo.ac.jp

k.u-tokyo.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。