- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 102

タンパク質の動きを捉える新しい試料導入システムを開発

-テープ搬送による試料導入で試料消費量を低減-

2026年2月16日

理化学研究所

高輝度光科学研究センター

東北大学

京都大学

|

理化学研究所(理研)放射光科学研究センタービームライン開発チームの姜正敏研究員、同SACLAビームライン基盤グループの矢橋牧名グループディレクター、高輝度光科学研究センターXFEL利用研究推進室の登野健介チームリーダー、東北大学多元物質科学研究所の南後恵理子教授、京都大学大学院医学研究科の岩田想教授らの国際共同研究グループは、X線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA※1」において、タンパク質の動きを捉える連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)※2のための試料を導入する新たなシステムを開発しました。

テープ搬送による試料導入システムでタンパク質の動的構造解析をわずかな試料で実現

論文情報 |

背景

ヒトの体の重要な構成成分であるタンパク質は、複雑に折り畳まれた構造を取っています。その立体構造と機能は深く関連しており、タンパク質が機能を発揮する際には巧みに構造を変えることが知られています。この動的な構造変化を原子レベルで解明することは、生命現象の理解や薬剤設計の上でも重要です。しかし、従来の方法ではタンパク質分子が素早く変化する過程を原子レベルで可視化することは困難でした。

X線自由電子レーザー(XFEL)を用いた「連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)」は、この動的構造の解明に大きな進展をもたらしました。SFXは、フェムト秒(1,000兆分の1秒)単位の極めて短い発光時間を持つX線レーザーをタンパク質の微小結晶に照射し、生体温度に近い条件で立体構造データを取得する手法です。特に「時分割連続フェムト秒結晶構造解析(時分割SFX)」は、光、熱などの物理的刺激や、基質※3、リガンド(配位子)※4などの分子との結合によってタンパク質との反応が開始する時間を変えながら測定が可能であり、構造変化をリアルタイムに捉える唯一の手法として用いられてきました。

XFELを用いた実験では、高強度のX線レーザーによる照射後に試料が崩壊するため、新たな試料を次々と導入する必要があります。従来のSFX実験では、微小結晶を液体に混合してX線レーザーによる照射位置まで連続的に流す方法が使われてきました。しかし、X線レーザーは連続的に試料に照射されるのではなく、例えば1秒間に数十回程度の繰り返しで間欠的に照射されます。X線レーザーが照射されていない間も試料は流れ続けるため、その大部分がX線レーザー照射の実験に用いられず浪費されていました。タンパク質試料の調製には多大な時間とコストを要するため、この浪費を最小限に抑えることは重要な課題となっています。

研究手法と成果

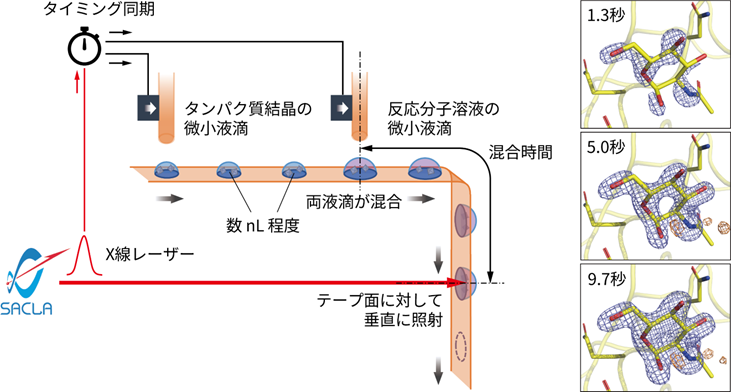

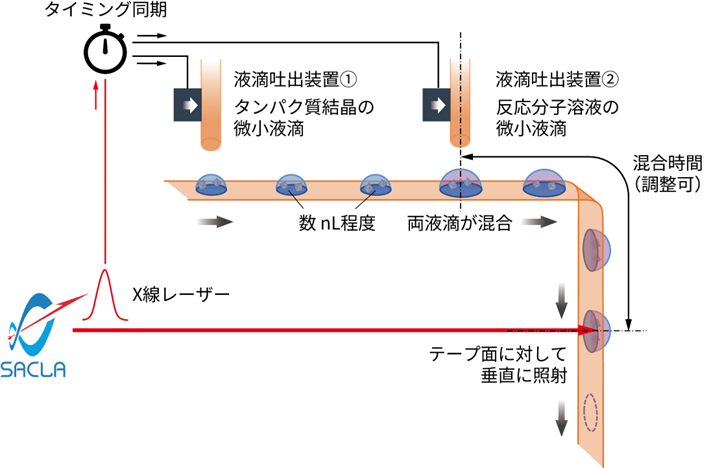

タンパク質試料の浪費といった課題を解決するため、先行研究ではテープをコンベアベルトとして利用し、その上に滴下した液滴をX線レーザー照射位置まで運ぶ方法が提案されていました。国際共同研究グループは、この手法をさらに発展させ、よりコンパクトで実用性の高い試料導入システムを開発しました(図1)。

このシステムでは、ナノリットル(nL、1nLは10億分の1リットル)スケールの微小液滴を高速に吐出(としゅつ)する装置を2台、テープ送り方向に沿って直列に配置しました。テープは、耐久性などに優れた、厚さ約12マイクロメートル(µm、1µmは100万分の1メートル)のポリイミドフィルムを採用しました。それぞれの液滴吐出装置から、結晶を含む微小液滴と反応分子溶液の微小液滴をテープ面上に連続的に重ねて吐出します。その後、ベルトコンベアのようにX線レーザーの照射位置まで液滴を運び、液滴が載ったテープの裏面から垂直にX線レーザーを照射してデータを取得します。テープ面をX線に垂直に配置したことで、X線の焦点とテープ面上の液滴との位置合わせが飛躍的に簡便になり、測定の安定性が向上しました。また、液滴の吐出タイミングを、間欠的なX線レーザーの照射と同期させることで、高効率にデータを収集することができます。さらに、テープ送り速度や反応開始地点からX線照射位置までの距離を調整することで、約0.1秒から20秒弱までの範囲で、二つの微小液滴の混合時間を制御できるようにしました。

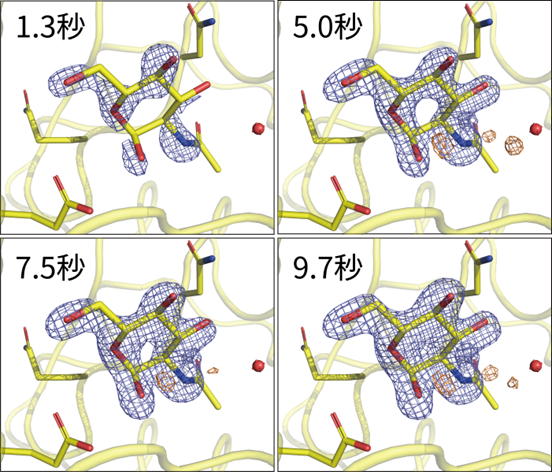

本システムの性能を実証するため、X線自由電子レーザー施設「SACLA」において、二液混合型の時分割SFX実験を実施しました。モデルタンパク質試料として、酵素であるニワトリ卵白由来のリゾチーム※5の結晶と、その阻害剤であるN-アセチルグルコサミン※6を使用しました。実験では、リゾチーム結晶を含む微小液滴と、N-アセチルグルコサミン溶液の微小液滴がテープ面上で重なった時からX線レーザーが照射されるまでの時間を数点設定し、反応過程における活性部位の変化を追跡しました。

この実験により、混合から一定時間経過後に、基質がリゾチームの活性部位に結合していく過程を原子レベルで捉えることに成功しました(図2)。さらに、各時点のデータセットを取得するために必要なリゾチームの消費量をわずか1~2mgに抑えることができました。これは、従来の実験方法に比べて、数十~数百分の1に当たる量となります。本システムでは、可視光レーザーを導入することで光励起型の時分割SFX実験も可能であり、これまで以上に多様なタンパク質に対して時分割SFX実験を適用することができます。

今後の期待

今回開発したシステムは、従来SFXで用いられてきた連続的な試料導入方法とは異なり、XFELを用いたX線レーザーの照射に同期した試料導入により試料消費量を削減するとともに、安定して高品質なデータを取得することを可能にしました。また、従来の方法に比べ、反応開始後から数十秒といった遅い反応を捉えることもできます。本技術の普及により、酵素などにおける反応過程の解明や、薬剤が標的タンパク質に結合する詳細なプロセスの可視化が加速されることが期待されます。

国際共同研究グループ

理化学研究所 放射光科学研究センター

ビームライン開発チーム

研究員 姜 正敏 (カン・ジョンミン)

SACLAビームライン基盤グループ

グループディレクター 矢橋牧名 (ヤバシ・マキナ)

高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室

チームリーダー 登野健介 (トノ・ケンスケ)

東北大学 多元物質科学研究所

教授 南後恵理子 (ナンゴ・エリコ)

(理研 SACLA利用技術開拓グループ(研究当時) チームリーダー(研究当時))

京都大学 大学院医学研究科

教授 岩田 想 (イワタ・ソウ)

(理研 SACLA利用技術開拓グループ(研究当時)

グループディレクター(研究当時))

Diamond Light Source UK XFEL Hub(英国)

グループリーダー アレン・オルベイル(Allen M. Orville)

研究支援

本研究は、理化学研究所放射光科学研究センター「SACLA/SPring-8基盤開発プログラム(研究代表者:岩田想)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業新学術領域研究(研究領域提案型)「高速分子動画法によるタンパク質非平衡状態構造解析と分子制御への応用(研究代表者:岩田想)」、同学術変革領域研究(A)「タンパク質機能のポテンシャルを解放する生成的デザイン学(研究代表者:林重彦)」、日本医療研究開発機構(AMED)「創薬等先端技術基盤プラットフォーム(AMED-BINDS)」による助成を受けて行われました。

【用語解説】

※1. SACLA

理研と高輝度光科学研究センター(JASRI)が共同で建設した日本初のX線自由電子レーザー(XFEL:X-ray Free-Electron Laser)施設。加速器の中で電子の固まりを正確な制御の下で一斉に振動させ、その電子の固まりからX線レーザーを発生させるX線発生装置。2006年度から5年間の計画で建設・整備を進めた国家基幹技術の一つで2011年3月に完成し、SPring-8 Angstrom Compact free-electron LAserの頭文字を取ってSACLA(サクラ)と命名された。2011年6月に最初のX線レーザーを発振、2012年3月から供用運転が開始され、利用実験が始まった。大きさが諸外国の同様の施設と比べて数分の1と、コンパクトであるにもかかわらず、0.1ナノメートル以下という世界最短波長クラスのレーザーの生成能力を有している。詳細はSACLAのウェブサイト ( http://xfel.riken.jp/ ) を参照。

※2. 連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)、時分割連続フェムト秒結晶構造解析(時分割SFX)

連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)は、多数の微小結晶を含む液体などをインジェクターと呼ばれる装置から連続的に導入し、フェムト秒のX線レーザーパルスを照射して結晶構造を解析する手法。配向(配列方向)の異なる多数の微小結晶からの回折データを連続的に収集する。さらに、光照射(光励起型)、温度上昇、基質(※3参照)混合(二液混合型)などで反応が開始する時間を変えながら測定することで、タンパク質の構造変化をフェムト秒~ 秒スケールで連続追跡し、反応過程を “動画”のように可視化できる手法を時分割SFXという。SFXは、Serial Femtosecond Crystallographyの略。

※3. 基質

酵素反応によって消費される化学物質のこと。例えば、酒類に含まれるエタノールはアルコール分解酵素の基質である。

※4. リガンド(配位子)

受容体や酵素などの標的タンパク質に結合し、その働きを「スイッチ」のように調節する分子。医薬品候補の多くはリガンドとして作用し、病気に関わる反応を選択的に制御する。構造解析によりタンパク質とリガンドの結合様式を可視化できる。

※5. リゾチーム

多糖類を加水分解する酵素の一つ。本研究で用いたニワトリ卵白リゾチームは129個のアミノ酸残基により構成されており、2個のメチオニン、および8個のシステインを含む。タンパク質のX線結晶構造解析において、リゾチームはモデルタンパク質としてよく用いられる。

※6. N-アセチルグルコサミン

アセチル化した2-アミノグルコースで糖の一種。細菌の細胞壁(ペプチドグリカン)や真菌のキチン、糖タンパク質の糖鎖の構成要素として広く存在する。生体分子の安定化や認識、シグナル伝達に関与する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<発表者>

理化学研究所 放射光科学研究センター

ビームライン開発チーム

研究員 姜 正敏 (カン・ジョンミン)

SACLAビームライン基盤グループ

グループディレクター 矢橋牧名 (ヤバシ・マキナ)

高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室

チームリーダー 登野健介 (トノ・ケンスケ)

東北大学 多元物質科学研究所

教授 南後恵理子(ナンゴ・エリコ)

京都大学 大学院医学研究科

教授 岩田 想 (イワタ・ソウ)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室

TEL:022-217-5198

E-mail:press.tagen grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp

京都大学 広報室 国際広報班

TEL:075-753-5729

E-mail:comms mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 265

ビタミンB12を用いた光受容タンパク質の活性化メカニズムを解明

~SACLAが捉えた光化学反応と生命応答の関係~

2026年2月5日

兵庫県立大学

理化学研究所

高輝度光科学研究センター

|

フランスInstitut de Biologie StructuraleのMartin Weik教授及びRonald Rios-Santacruz大学院生(現研究員)、兵庫県立大学大学院理学研究科の當舎武彦教授、理化学研究所放射光科学研究センターの杉本宏専任研究員、公益財団法人高輝度光科学研究センターの大和田成起主幹研究員を含む国際共同研究グループは、ビタミンB12※1を用いて光を感知する光受容タンパク質 CarH の活性化機構の詳細を、X線自由電子レーザー(XFEL)※2施設SACLA※3を活用した時間分解構造解析※4を中心に、種々の計測手法を駆使して解明しました。光受容タンパク質は、視覚、光合成、体内時計など、生命にとって基本的かつ重要な機能に関わっています。細菌のCarH は補因子※5としてビタミンB12を利用する新しいタイプの光受容体ですが、その光応答の分子機構は不明でした。本研究では、光照射によって引き起こされる反応をナノ秒(10億分の1秒)から3秒までの範囲で追跡し、これまでみることができなかった光活性化途中の姿(反応中間体)を捉え、その役割を明らかにしました。本成果は、光によるタンパク質制御の理解を大きく進めるもので、2026年2月4日に英科学誌「Nature」に掲載されました。 【論文情報】 |

【研究の背景】

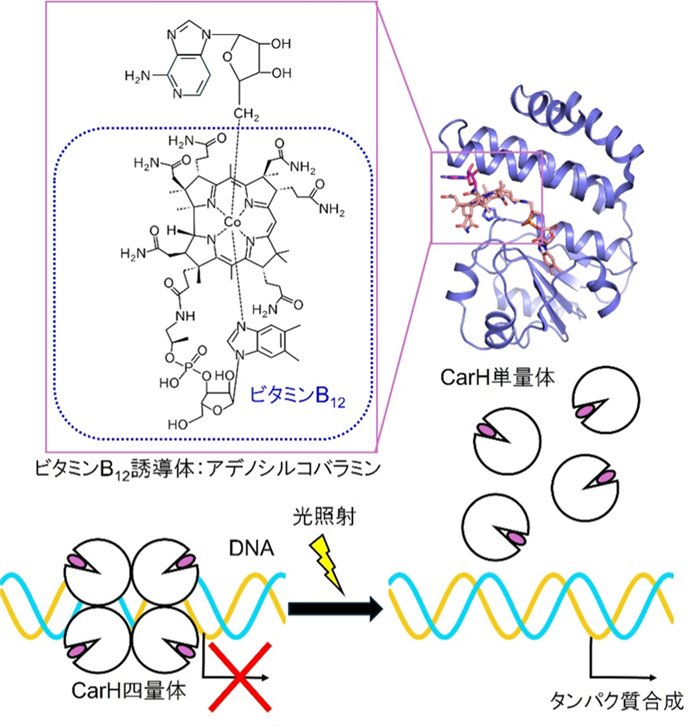

CarHは細菌にみられ、ビタミンB12を用いて光を感知し、カロテノイド※6合成に関わるタンパク質の合成を制御する光応答型転写調節因子※7です。CarHに結合したビタミンB12が光を受容すると、CarHの構造が変化します。その結果、四量体を形成していたCarHが単量体になることで、DNAに結合する能力を失い、タンパク質の合成が制御されます(図1)。ビタミンB12は、酵素の活性部位として機能し、生体内で様々な化学反応を行うことがよく知られています。一方で、CarH のような光受容タンパク質において、ビタミンB12が利用される例はあまり知られていません。CarHがどのようにして「光」による機能制御を可能にしているのか、その要因は明らかになっていませんでした。この疑問に答えるために、CarHが光を受けた直後のナノ秒から、最終的にタンパク質の構造が大きく変化する数秒までの「姿」をみることが重要になります。

図1 CarHの構造と機能。CarHは光を感知するためにビタミンB12を利用している。CarHが光を受けると四量体から単量体へと構造が変化し、DNAに結合できなくなる。

【研究内容と成果】

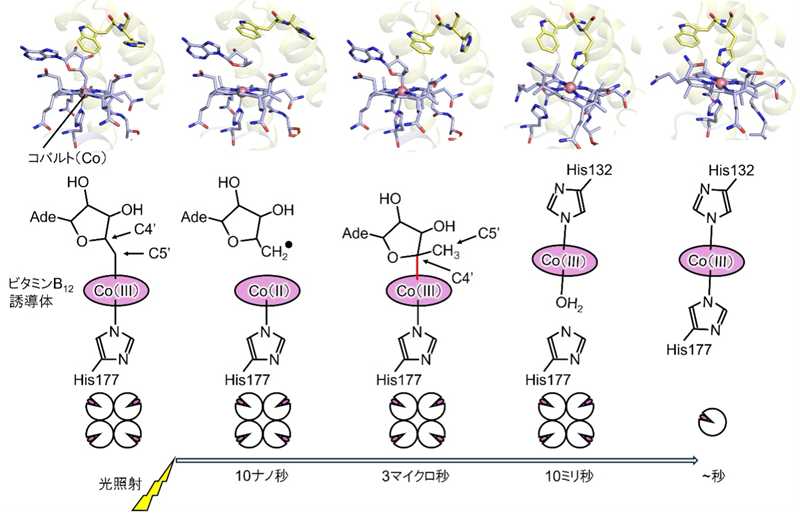

研究グループは、主にXFEL施設SACLAでの時間分解構造解析を利用して、CarH の光活性化過程を詳細に解析しました(図2)。その結果、光照射によってビタミンB12誘導体中のコバルト–炭素結合(Co–C結合)が切断された後、3マイクロ秒(マイクロ秒は百万分の1秒)で、これまで知られていなかった新しい反応中間体が形成されることを発見しました。この中間体では、光を受容する前にみられたビタミンB12誘導体中のCo–C結合(Co–C5’結合)とは異なる新たなCo–C結合(Co–C4’結合)ができており(図2)、その後に起こる大きな構造変化を引き起こす鍵となっていることがわかりました。そして、CarH は四量体から単量体へ変化し、DNA結合能を失うことで転写制御が切り替わります。この仕組みは、ビタミンB12をもつ酵素とは本質的に異なる光受容タンパク質特有のものであることが示されました。

図2 XFEL施設SACLAでの時間分解構造解析で明らかとなったCarHの光活性化の仕組み。本研究では、光照射の3マイクロ秒後にCo-C4’結合をもつ新たな反応中間体を発見した。

【今後の展開】

本研究は、光照射のナノ秒から数秒後のCarHの姿を捉えることで、ビタミンB12を用いた光受容の仕組みを理解した成果です。この知見は、光による遺伝子制御の理解を深めるだけでなく、将来的にはオプトジェネティクス※8への応用や、光をつかってタンパク質の働きを自在に操作する技術への応用が期待されます。

【謝辞】

本研究は、理研が提供するSACLA大学院生研究支援プログラム及び二国間交流事業(フランス(MEAE-MESRI)との共同研究)による支援を受けて実施されました。

【用語解説】

※1. ビタミンB12

コバラミンと呼ばれる化合物の総称で、中心にコバルト原子をもつ大きな環状の有機金属分子である。生体内では、アデノシルコバラミンやメチルコバラミンといった形(ビタミンB12誘導体)で存在し、酵素の活性部位として働く。ヒトや動物にとって必須のビタミンの一種である。

※2. X線自由電子レーザー(XFEL)

近年の加速器技術の発展によって実現したX線領域のパルスレーザー。SPring-8などの従来の放射光源と比較して、10億倍もの高輝度のX線がフェムト秒(1,000兆分の1秒)の時間幅を持つパルス光として出射される。この高い輝度を活かし、数十マイクロメートル以下の小さな結晶を用いたタンパク質の原子分解能の構造解析に利用されている。また、フェムト秒パルスの特性を活かし、X線照射による試料損傷が顕在化する前のありのままの構造の解析や、時間分解測定が可能となる。

※3. SACLA

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本ではじめてのXFEL施設。2011年3月に施設が完成し、SPring-8 Angstrom Compact free electron LAserの頭文字を取ってSACLAと命名された。大きさが諸外国の同様の施設と比べて数分の1とコンパクトであるにもかかわらず、0.1 nm以下という世界最短波長クラスのレーザーの生成能力をもつ。高い空間コヒーレンス、短いパルス幅、高いピーク輝度を備えたX線領域のレーザーを発生させる。

※4. 時間分解構造解析

タンパク質などの分子の構造が時間とともにどのように変化するかを調べる手法である。光や温度変化などの刺激を与え、その直後からの構造変化を観察することで、反応の途中段階を捉えることができる。これにより、反応がどのようにして進むのか、を構造の変化として理解できる。

※5. 補因子

酵素やタンパク質が働くために必要な、タンパク質以外の成分である。多くの酵素は、補因子が結合してはじめて反応を進めることができる。補因子には、金属イオンやビタミン由来の有機分子などがある。

※6. カロテノイド

黄色や赤色の色素として知られる有機化合物で、植物や藻類、細菌などに広く存在する。光を吸収する性質をもち、光合成の補助や、強い光から細胞を守る働きがある。代表的なものに、ニンジンに含まれるβカロテンがある。

※7. 転写調節因子

DNAに結合して遺伝子の転写を促進したり抑制したりするタンパク質である。細胞が環境の変化に応じるために重要である。

※8. オプトジェネティクス

光に反応するタンパク質を細胞内に導入し、光を当てることで細胞の働きや遺伝子の発現を制御する技術である。光を当てる、場所や時間をコントロールできることが特徴であり、生命現象の理解に役立っている。

|

【問い合わせ先】 |

【問い合わせ先】

(研究に関すること)

當舎 武彦(トウシャ タケヒコ)

兵庫県立大学 大学院理学研究科 教授

杉本 宏(スギモト ヒロシ)

理化学研究所 放射光科学研究センター

生命系放射光利用システム開発チーム 専任研究員

大和田 成起(オオワダ シゲキ)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

XFEL利用研究推進室 先端光源利用研究グループ

実験技術開発チーム 主幹研究員

Martin WEIK

Institut de Biologie Structurale, Professor

(報道に関すること)

兵庫県立大学 播磨理学キャンパス経営部総務課

TEL:0791-58-0101

E-mail:soumu_harima ofc.u-hyogo.ac.jp

ofc.u-hyogo.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 579

強相関電子系物質の相図におけるパラダイムシフト

-半世紀使われてきたドニアック相図を超えて-

2026年1月21日

理化学研究所

富山県立大学

広島大学

関西学院大学

高知大学

|

理化学研究所(理研)放射光科学研究センター物理・化学系ビームライン基盤グループの山岡人志客員研究員、富山県立大学工学部教養教育センターの谷田博司准教授、広島大学放射光科学研究所(HiSOR)のアイケ・シュヴィア助教(研究当時)、シブ・クマール助教(研究当時)、有田将司技術専門職員、島田賢也教授(同大学放射光科学研究所所長)、関西学院大学の山本義哉大学院生(研究当時)、水木純一郎教授、高知大学の田島史郎大学院生(研究当時)、小野寺健太大学院生(研究当時)、西岡孝教授らの国際共同研究グループは、奇妙な異方性(磁気秩序が磁化の起こりやすい方向に起きない)を備えた反強磁性秩序[1]を示す近藤半導体[2]Ce(Ru1-xRhx)2Al10において、伝導電子とセリウム(Ce)が持つ4f 電子[3]との結合(c-f 混成[4])の異方性を考慮した新しい相図[5]を提案しました。 本研究成果は、高温超伝導体、次世代メモリ、高効率エネルギー変換デバイス、次世代コンピュータなどへの応用が期待される強相関電子系化合物[6]の物性発現の理解と新物質開拓に貢献すると期待されます。 今回、国際共同研究グループは、近藤半導体であるCeRu2Al10とそのルテニウム(Ru)の一部をロジウム(Rh)で置換した物質について、広島大学放射光科学研究所(HiSOR)のビームラインおよび理研放射光科学研究センターの大型放射光施設「SPring-8」[7]の放射光を用いた実験を駆使し、電子構造を調べ、少量のRh置換により引き起こされた電子構造の質的な変化、すなわちリフシッツ転移[8]が生じることを見いだしました。また、公表から約半世紀が経過した今でもなお強相関電子系の基底状態を記述する最も基本的な概念である相図(ドニアック相図(Doniach phase diagram)[9])を発展させ、方位依存性を持った「羅針盤」としての新しい相図を提案しました。 本研究は、科学雑誌『Physical Review Letters』オンライン版(2025年12月24日付)に掲載されました。 論文情報 |

背景

物質の中には無数の電子が存在します。それらは相互に影響し合い、超伝導や磁気/電荷秩序といった相転移[10]を示します。物の性質を扱う物性物理において、相転移の研究は花形の一つです。元素の組合せや原子のナノ配列構造(結晶構造)の特徴を反映した種々の相転移が知られていますが、こうした基礎研究は、現代社会を支える基盤技術(例えば磁気メモリなど)につながっています。

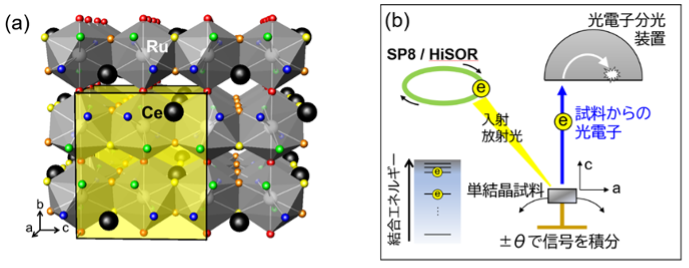

近藤半導体CeM2Al10(M:遷移金属のRu、オスミウム(Os)、鉄(Fe)など、Al:アルミニウム)は直方晶[11]の化合物です (図1(a))。近藤半導体では、磁気秩序が生じることは通常期待されませんが、CeRu2Al10とCeOs2Al10では常識に反し、約30ケルビン(K:絶対温度の単位)で反強磁性(AFM:antiferromagnetic)秩序が生じます。この転移温度は、大抵のCe化合物と比べて数倍高いものです。また、反強磁性秩序でのCeの磁気モーメントの向き(磁気異方性)も異常で、通常の磁性体では期待されない方向を向いてしまいます。このように奇妙な反強磁性秩序のカギとして、特に伝導電子とCe 4f 電子との結合(c-f 混成)の異方性が指摘されてきました。しかし、肝心の電子構造は未解明のままでした。

そこで山岡客員研究員らは、角度分解光電子分光(ARPES)[12]実験(図1(b))を行い、CeRu2Al10では確かに c-f 混成が異方的であることを明らかにしました注1)。この結果は、CeRu2Al10で生じる奇妙な反強磁性秩序が遍歴性[13]を有すことを浮き彫りにし、当時提唱されていた理論モデルを支持する内容でした注2)。

図1 CeRu2Al10の結晶構造、ARPES実験のセットアップ

(a)CeRu2Al10の結晶構造。結晶系は直方晶(黄色四角枠)。Ru-Al10から成るクラスタ(灰色)が ac 2次元面を成し、b 方向に積層している。クラスタの中心にRu(白っぽい灰色)が、クラスタの隙間にCe(黒色)がいる。小さい球はAlを表す。

(b)ARPES実験の例。光速に近い速度で運動する電子が向きを変えるときに放出する放射光を単結晶試料に入射させて、光電効果で飛び出した光電子を検出器で捉える。図中左下に示すように、物質中では電子の占める軌道によって結合エネルギーが異なる。単結晶の方位を変えながら光電子のエネルギーと運動量を調べることで、3次元的な電子構造の情報を得ることができる。本研究では図中の角度θを±10度程度の範囲でデータを積分し、c-f 混成の異方性に関する情報を得た。なお実験では、Ceの4d-4f の共鳴条件に相当するエネルギーである122電子ボルト(eV)の放射光を入射させて行った。

注1) H. Yamaoka et al., J. Phys. Soc. Jpn. 93, 124704 (2024).

注2) S. Hoshino and Y. Kuramoto, Phys. Rev. Lett. 111, 026401 (2013).

研究手法と成果

今回、国際共同研究グループは、CeRu2Al10のRuサイトを周期表でRuの一つ右隣にある元素Rhに一部置き換えたCe(Ru1-xRhx)2Al10について、ARPES実験を行いました。Ce(Ru1-xRhx)2Al10の最大の特徴は、CeRu2Al10の異常な磁気異方性を解消し、磁気モーメントが期待される通りの向きを向くようになることです。この劇的な変化は、わずか5%程度のRh置換で起こります。このとき同時に転移温度も若干下がりますが、依然として同程度に高い温度を維持します。ここでも、c-f 混成の強度と異方性がカギとなることが指摘されてきましたが、肝心の電子構造は未解明のままでした。

そこで国際共同研究グループは、CeRu2Al10およびCe(Ru1-xRhx)2Al10について、広島大学放射光科学研究所(HiSOR)のビームラインBL-1でARPES実験を行い、c-f 混成に異方性があることを見いだしました。さらに、理研放射光科学研究センターSPring-8のビームラインBL12XUとBL12B2において実施した分光実験とX線回折実験の結果を合わせて、電子構造の変化、いわゆるリフシッツ転移がRh置換によって起きていることを明らかにしました。

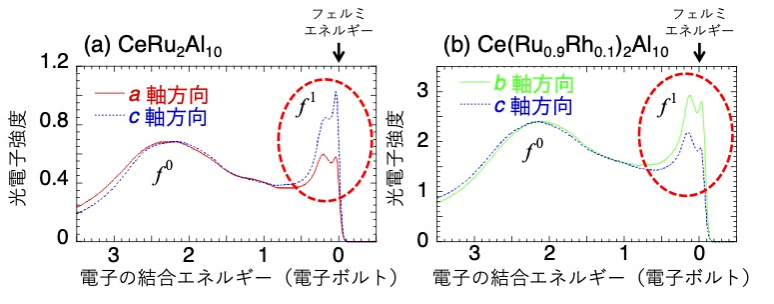

図2(a)と(b)は、ARPES実験のデータを各結晶軸について積分して得たスペクトルです。これにより c-f 混成の強度の異方性を調べることができます。図を見ると、フェルミエネルギー[14]近傍のスペクトル強度が明らかに違います。また、強度の強い方向がRh置換で変化しています。これは、Rh置換によって c-f 混成の強い方向が切り替わったことを、実験的に明瞭かつ端的に示す結果です。

図2 CeRu2Al10とCe(Ru0.9Rh0.1)2Al10の実験結果

ARPES測定のデータを、結晶のa、b、c軸方向に積分した図。「f 1」と示した信号が強い場合に c-f 混成が強い。CeRu2Al10では c 方向の c-f 混成が強いが(a)、Ce(Ru0.9Rh0.1)2Al10では b 軸方向に強いことが明瞭に分かる(b)。これは、リフシッツ転移がRh置換で生じたことを示している。こうしてわずかなRh置換により、c-f 混成の強い方向が切り替わることを実験的に初めて明らかにした。

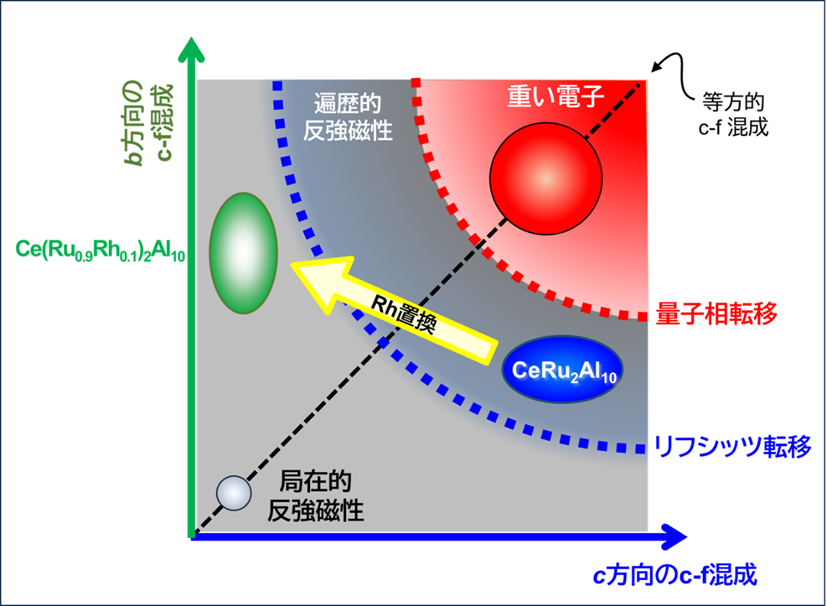

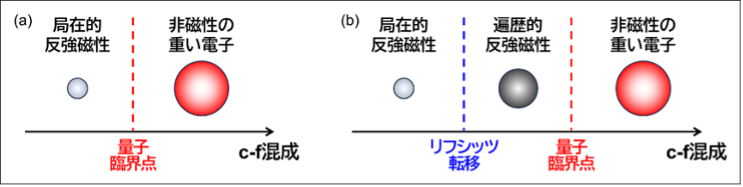

図3(a)は、強相関電子系化合物の特徴を説明するために約50年来用いられてきたドニアック相図の概念を、模式的に示したものです。c-f 混成が弱い領域では電子は局在的(特定の原子などに強く束縛されている状態)で、局在的反強磁性秩序が生じます。一方 c-f 混成が強い領域では遍歴的(電子が特定の場所にとどまらず自由に動く状態)で、非磁性の重い電子状態[15]が実現します。両者の中間ではさまざまな異常が発現します。これは、電子の粒子性と波動性[16]の問題に直結します。図中の円はフェルミ面の大きさを表し、円の大きい方が c-f 混成の強い状態を示します。

図3(b)は、ドニアック相図の概念を拡張した理論モデルです注2)。局在的反強磁性秩序と重い電子状態の間に、遍歴的反強磁性秩序の領域が割り込み、局在的反強磁性秩序の領域とはリフシッツ転移で隔てられています。これにより、CeRu2Al10の示す反強磁性秩序の遍歴性や、Rh置換で生じるリフシッツ転移を理解できます。

図3 ドニアック描像における c-f 混成強度と物質の性質の移り変わり

(a)ドニアック相図の概念。c-f 混成が弱い領域は局在的な反強磁性、強い領域は非磁性の重い電子状態。両者は量子臨界点で隔てられる。量子臨界点とは相転移が起こり物質の状態が大きく変わる場所。(b)拡張されたドニアック相図。中間に遍歴的な反強磁性の領域が割り込む。局在的な反強磁性の領域とは、リフシッツ転移で隔てられている。図中の円により、c-f 混成が等方的であることを象徴的に示す。

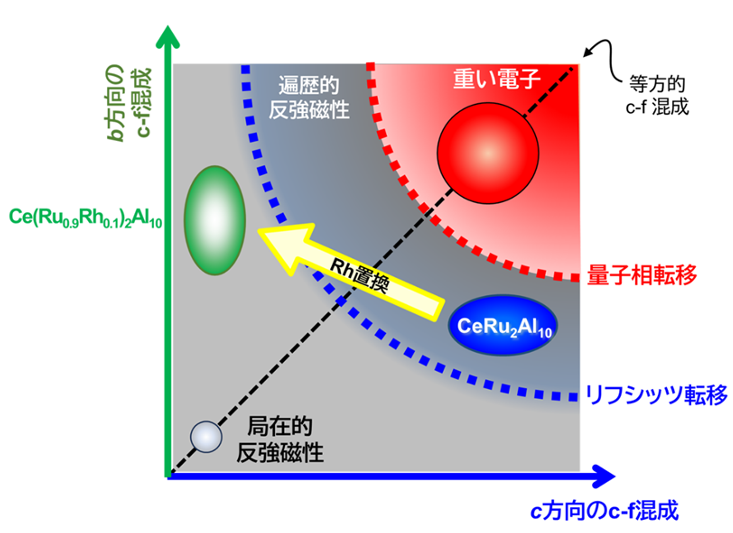

CeRu2Al10の c-f 混成が異方的であるにもかかわらず、ドニアック相図では c-f 混成が等方的に扱われているため(図3)、CeRu2Al10の性質をうまく捉えることができませんでした。そこで国際共同研究グループは、c-f 混成の異方性を考慮したより高次元の新しい相図を作成しました(図4)。

図4 新たに提案した異方的 c-f 混成を扱うドニアック描像の模式図

c-f 混成が強くなるにつれ、局在的な反強磁性からリフシッツ転移を経て遍歴的な反強磁性に相転移し、量子臨界点を経て非磁性の重い電子状態へ移行する点は、図3(b)で示した概念と共通する。しかし、c-f 混成の異方性を含めることで、従来の c-f 混成を等方的に扱う相図よりも、的確に物質の特徴を示すことができる。CeRu2Al10とCe(Ru0.9Rh0.1)2Al10では c-f 混成は異方的で、それぞれ c 方向、b 方向に c-f 混成が強いことが楕円で表現されている。45度に傾いた破線は c-f 混成が等方的な状況で、従来のドニアック描像はこの線上に対応する。CeRu2Al10では b 方向と c 方向での顕著な c-f 混成の異方性のため、2次元に拡張した相図で示したが、一般により高次元に拡張することが可能である。

CeRu2Al10とCe(Ru0.9Rh0.1)2Al10では、いずれも c-f 混成の強さが異方的で、かつ、その強い方向は、それぞれ c 軸方向、b 軸方向と異なりました。そこで、横軸と縦軸にそれぞれ c 軸方向と b 軸方向の c-f 混成の強さを取ることで、c-f 混成が異方的な場合でも、その状況をうまく扱うことができるよう、旧来の概念を高次元に拡張した新たな相図を提案しました(図4)。従来のドニアック相図の概念は、c-f 混成の強さの観点では1次元的です。新しい相図上では45°斜めの破線の軸上に対応します。

CeRu2Al10は c 軸方向の c-f 混成が強いため、相図の右側の領域、すなわち c 軸方向の c-f 混成が強い領域に位置付けられます。このとき、c 軸方向に c-f 混成の強いことが、c 軸方向(横方向)に長い楕円で象徴的に示されています。同様に、Ce(Rh0.9Rh0.1)2Al10では、b 軸方向の c-f 混成が強いので、相図の左上に、b 軸方向(縦方向)に長い楕円で示されています。両者は青い破線で示すようにリフシッツ転移で隔てられていて、今回の実験のようにRhで置換することで、遍歴的反強磁性状態から局在的反強磁性状態へと移行します。その際、c-f 混成の強い方向が c 軸方向から b 軸方向へと大胆に入れ替わる様子が、黄色い矢印で示されています。

c-f 混成の強さが弱い場合(図4左下)、あるいは強い場合(図4右上)には、c-f 混成の異方性が実質的に消失し、等方的と見なすことができます。その様子は、図3(a)と図3(b)でも示した円により、象徴的に示されています。いわば、CeRu2Al10およびその関連物質は、c-f 混成の強い/弱い領域の狭間にあり、種々の異常な性質の起源は、まさにその狭間の世界が生み出した c-f 混成の異方性に端を発すると考えることができるようになります。このように提案した新しい相図は、c-f 混成の示す異方性を針に据えた、まさに「羅針盤」として機能します。

今後の期待

本研究で得られた知見は、強相関電子系化合物の特徴を記述する最も基本的かつ象徴的な概念を、実験結果に基づき質的に拡張したものです。強相関電子系化合物が示す多様な性質の理解を深化させ、現象の統一的な理解、新たな物質開拓と理論研究の指針を与えます。元をたどれば電子の粒子性・波動性といった量子力学の基本原理に深く関わる概念であることから、本知見のインパクトは物性物理にとどまらず、広く波及し、基礎・応用を含む幅広い分野で活用されることが期待されます。

研究支援

本研究は、広島大学放射光科学研究所のビームラインBL-1、BL-7、BL9A(課題番号:13-A-2、13-B-38、14-A-3、14-A-5、15-A-2、16AG-002、17AG-007、19BG002、21AG003)、SPring-8にある台湾ビームラインBL12XU、BL12B2(課題番号:2013A4251、2013A4255(NSRRC課題番号:2012-3-011))を用いて行われました。

<発表者のコメント>

最初の母物質CeRu2Al10に対する測定結果は「磁化秩序が一番強くなる軸方向が、一番混成強度が強くなる」という常識に反するものでした。このため、まず、自分たちの測定を疑うことから始め、何度か実験を繰り返して結果が間違っていないことを確かめました。その確認のために何年もかかりました。Rh置換系ではその経験を生かし、面白い結果を得ることができました。長い期間付き合っていただいた共同研究者に感謝です。(山岡人志)

【補足説明】

[1] 反強磁性秩序

隣り合う電子のスピンが互いに反対向きに整列し、全体では磁化の出ない状態(スピンは、量子力学的性質で上向きか下向きの状態しか取れない。スピンの向きがそろうと磁石になる)。

[2] 近藤半導体

強い電子相関により低温でエネルギーギャップを生じ、半導体的振る舞いを示す物質群。ギャップの大きい場合は近藤絶縁体と呼ばれる。「近藤」という名称は、この性質の起源と密接に関係する「金属の電気抵抗極小現象」の謎を世界で初めて解明した日本人物理学者、近藤淳(こんどうじゅん)博士の名前に由来する。物理学の世界で、日本人の個人名が冠された物理現象として有名なものの一つ。

[3] 4f 電子

電子の取り得る軌道のうち、軌道角運動量が L =3の状態の軌道を占める電子。セリウム(Ce)などの希土類元素では、空間的に非常に原子核に近い軌道にある4f 電子が不対電子となり、磁性を担う。

[4] c-f 混成

伝導電子(conduction electron)と f 電子(f-electron)とが混ざり合う効果や、混ざり合った状態、あるいは単に伝導電子と f 電子との相互作用などを指す。磁気秩序、近藤効果、重い電子状態などのさまざまな現象は、これに端を発する。

[5] 相図

温度、圧力、組成などの関数として物質がどのような相・状態にいるのかを示す状態図。

[6] 強相関電子系化合物

電子間の相互作用が強い物質のこと。この性質が顕著に現れたものに、高温超伝導体、重い電子状態などがあり、物性研究の大きな一分野を成す。

[7] 大型放射光施設「SPring-8」

理研が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す施設。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来する。放射光(シンクロトロン放射)とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げたときに発生する細くて強力な電磁波のこと。SPring-8では、遠赤外線から可視光線、軟X線を経て硬X線に至る幅広い波長域で放射光が得られるため、原子核の研究からナノテクノロジー、バイオテクノロジー、産業利用や科学捜査まで幅広い研究が行われている。

[8] リフシッツ転移

結晶構造が変わらず、電子構造が変化する特殊な転移。熱力学的な相転移(相転移[10]参照)とは趣を異にする。

[9] ドニアック相図(Doniach phase diagram)

磁性や重い電子状態を示す化合物において、c-f 混成の強さを横軸に、温度を縦軸に取った相図で、c-f 混成は等方的に扱われる。1977年にS.ドニアック博士が提案して以来、約50年にわたり用いられてきた。一般に、c-f 混成を強くすると、磁性が消え、量子臨界点を超えて非磁性の重い電子状態に移行する。量子臨界点付近では、非自明な超伝導などの風変りな現象が数多く報告されている。

[10] 相転移

磁場や温度、圧力などの外場(外的要因)によって、別の状態へ移行すること。エネルギーの変化の仕方により、1次相転移と2次相転移がある。水の状態変化は1次相転移、反強磁性秩序などは2次相転移に分類される。

[11] 直方晶

七つの結晶系の一つ。直方体で、縦、横、高さの各辺の長さが異なる。それぞれの軸方向は、a 軸、b 軸、c 軸方向としている。

[12] 角度分解光電子分光(ARPES)

単結晶に光を照射し、光電効果で生じた電子の強度とエネルギーを、結晶との方位を変えながら調べる手法。これにより、固体中の電子が持つエネルギーと運動量ベクトルの関係、すなわちバンド構造を直接知ることができる。ARPESはAngle-Resolved Photoemission Spectroscopyの略。

[13] 遍歴性

外殻電子は、その占有軌道の波動関数の空間分布から、所属していた原子近傍に局在するか、結晶中を遍歴する伝導電子と成るかで、大きく二つに分類される。Ceの4f 電子は典型的に局在的であるが、わずかに遍歴性も備える。

[14] フェルミエネルギー、フェルミ面

電子を、波数空間上でエネルギーの低い状態から順に詰めたときに、占有する状態と占有しない状態とを分ける境界面(フェルミ面)およびそのエネルギー(フェルミエネルギー)。電子は、統計性の違いからフェルミ粒子に分類される。

[15] 重い電子状態

電子の見かけの質量(有効質量)が100~1,000倍にも増強したように振る舞う異常な金属状態。Ceやイッテルビウム(Yb)、ウラン(U)化合物などで見られる。

[16] 粒子性と波動性

電子のような量子力学的な粒子は、粒子としての性質とともに、波としての性質を持つ。物質の示す性質に深く関わり、量子力学の基本原理の一つである不確定性原理に端を発する。

|

発表者・機関窓口 |

発表者・機関窓口

<発表者>

理化学研究所 放射光科学研究センター 物理・化学系ビームライン基盤グループ

客員研究員 山岡人志(ヤマオカ・ヒトシ)

富山県立大学 工学部教養教育センター

准教授 谷田博司(タニダ・ヒロシ)

広島大学 放射光科学研究所

助教(研究当時)アイケ・シュヴィア(Eike F. Schwier)

助教(研究当時)シブ・クマール(Shiv Kumar)

技術専門職員 有田将司 (アリタ・マサシ)

教授 島田賢也(シマダ・ケンヤ)

(同大学 放射光科学研究所 所長)

関西学院大学

大学院生(研究当時) 山本義哉(ヤマモト・ヨシヤ)

教授 水木純一郎(ミズキ・ジュンイチロウ)

高知大学

大学院生(研究当時) 田島史郎(タジマ・フミサト)

大学院生(研究当時) 小野寺健太(オノデラ・ケンタ)

教授 西岡 孝(ニシオカ・タカシ)

<機関窓口>

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

富山県立大学事務局 教務課 情報研究係

TEL:0766-56-7500

E-mail:johokenkyu pu-toyama.ac.jp

pu-toyama.ac.jp

広島大学 財務・総務室広報部 広報グループ

TEL:082-424-4518

E-mail:koho office.hiroshima-u.ac.jp

office.hiroshima-u.ac.jp

学校法人関西学院 広報部 企画広報課

TEL:0798-54-6873

E-mail:kg-koho kwansei.ac.jp

kwansei.ac.jp

高知大学 広報・校友課

TEL:088-844-8643

E-mail:kh13 kochi-u.ac.jp

kochi-u.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 354

リアルタイムで見えた!3000℃の世界で起こる物質の変化

-SPring-8が照らす原子の動き、安全性の高い燃料や新規材料の開発へ-

令和8年1月26日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

国立大学法人福井大学

国立大学法人東京科学大学

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

【発表のポイント】

● 原子力を安全に利用するためには、ウラン燃料が高温になり溶け始めるときに、どのような変化が起こり周囲の材料と反応するのかを正確に理解することが重要です。

● 研究チームは、3000℃を超えるような超高温物質に対してSPring-8の強力なX線を照射し、その構造変化をリアルタイムで観察できる新しい技術を開発しました。この技術により、燃料や被覆管が溶ける瞬間から、化学反応を経て固まるまでの一連の過程を追跡することが可能になりました。

● 開発した観測技術は、安全性の高い燃料開発や燃料の変性過程の理解に役立つだけでなく、航空宇宙・鉄鋼分野の新規材料開発研究にも応用が期待されます。

|

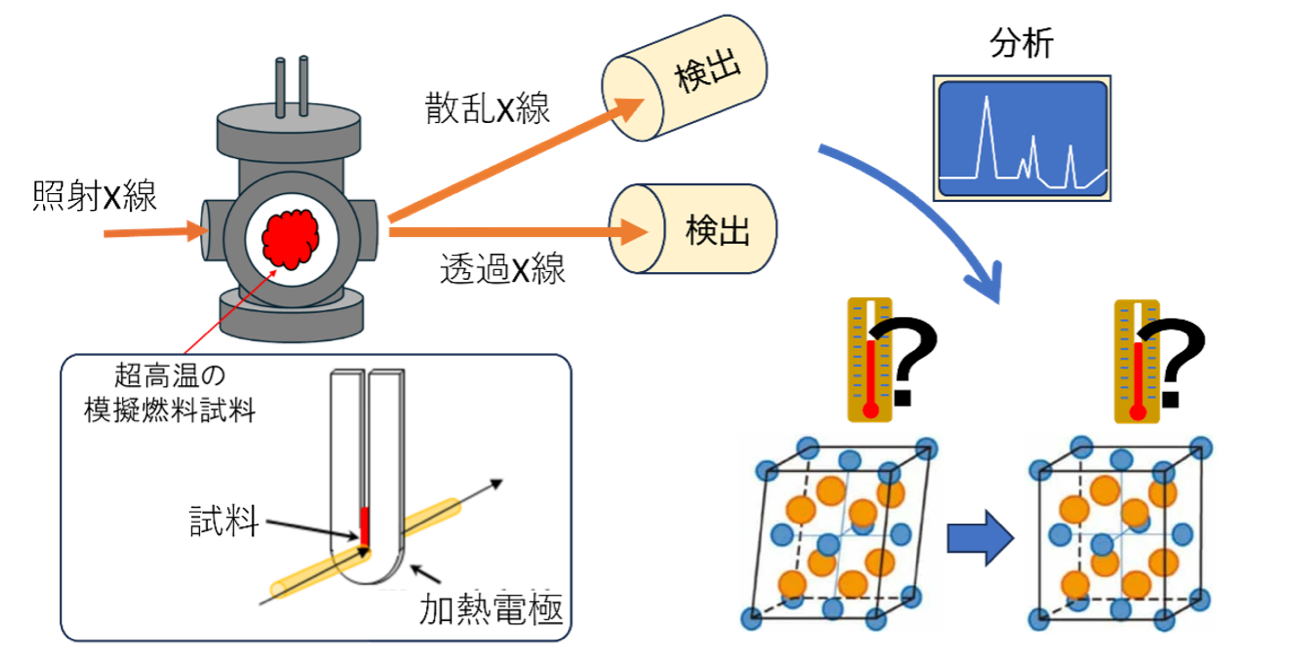

原子力発電では、原子炉の中で核燃料が非常に大きな熱を生み出しています。通常は、冷却することで安定した状態が保たれていますが、もし冷却が止まると燃料の温度が急上昇し、周囲の材料を溶かしてしまう恐れがあります。こうした事故を防ぐためには、高温に強く、安全性の高い燃料が欠かせません。その開発には、ウラン燃料が超高温になると、どのように姿を変え、周囲の材料とどんな化学反応を起こすのかを詳しく知ることが必要です。しかし、燃料と周囲の材料が溶けて反応するような超高温での反応を観察することは困難で、これまでは理論的に推測するしかありませんでした。 研究チームは大型放射光施設SPring-8(注1)において、3000℃を超える超高温下で起こる物質の変化をリアルタイムで観察できる新しい分析技術を開発しました。試料を超高温に保ちながらX線を照射し、リアルタイム分析により反応の瞬間を捉えて、物質が「溶ける瞬間」を直接確認します。今回、模擬核燃料を用いた実験を行い、周囲の材料が高温で溶け、冷え固まるまでのプロセスについて、直接かつ原子レベルで明らかにすることに成功しています。この成果は、より安全な核燃料の開発に貢献できるとともに、航空宇宙分野などで求められる超高温に耐える新規材料の開発への応用も期待されています。 本開発は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長:小口正範、以下「原子力機構」)原子力科学研究所 物質科学研究センター 放射光科学研究グループの谷田肇技術主幹、小林徹研究副主幹、小畠雅明技術副主幹、福田竜生研究副主幹、国立大学法人福井大学(学長:内木宏延)附属国際原子力工学研究所の有田裕二教授、国立大学法人東京科学大学(理事長:大竹尚登、以下「Science Tokyo」)ゼロカーボンエネルギー研究所の伊藤あゆみ特任准教授、国立大学法人東北大学(総長:冨永悌二)金属材料研究所の小無健司特任研究員、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長:小安重夫、以下「QST」)放射光科学研究センターの矢板毅研究員によるものです。 本開発成果は、令和7年10月に日本化学会欧文誌「Bulletin of the Chemical Society of Japan」にて発表されました。 論文情報 高温環境での実験をリアルタイムに分析できる装置の概念図 |

【これまでの背景・経緯】

原子炉の中では、核燃料が大量の熱を生み出しています。通常は水などの冷却材がその熱を取り除くことで、原子炉や燃料は安定した状態を保っています。しかし、何らかの原因で冷却がうまくいかなくなると、燃料の温度は急激に上昇し、燃料そのものやそれを包む被覆管が溶けたり、化学反応を起こしたりする恐れがあります。そのため、燃料の安全性を評価するには、「燃料が溶けるような超高温下で燃料や被覆管がどのように変化するのか」を詳しく理解することが欠かせません。従来の研究では、加熱した試料を室温まで冷却した後に分析を行い、どのような変化が起こったのかを推測しています。しかし、この方法では、「どの温度で、どのくらいの時間で」変化が進んだのかを正確に知ることは難しく、現象の本質に迫ることはできませんでした。

超高温下での変化をより深く理解するためには、物質や材料が実際に変化している瞬間に、原子レベルの微細構造変化や酸化・還元といった化学状態の変化をリアルタイムに観察することが重要です。大型放射光施設SPring-8で作る放射光X線を利用すれば、X線回折(XRD)法(注2)で物質の構造変化を、X線吸収分光(XAFS)法(注3)で物質の化学状態の変化を観察することが可能です。XRD法やXAFS法は、これまでも高温実験に用いられてきましたが、3000℃に近い超高温領域では温度を安定して保つことが難しく、十分な観測結果を得ることは容易ではありませんでした。

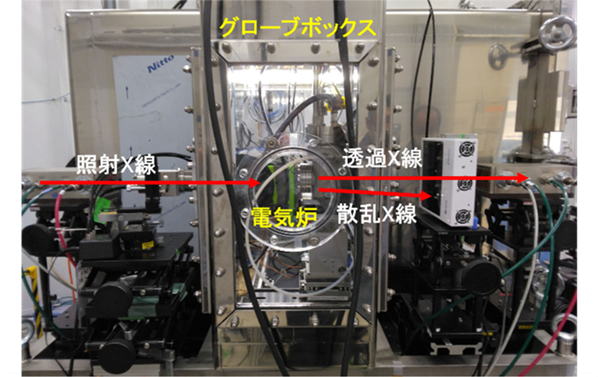

そこで私たちの研究チームは、温度を安定して制御できる新しい薄型電極を備えた電気炉を開発しました(図1)。この装置では試料をしっかり保持したまま超高温での観察が可能となり、試料の変化をリアルタイムで観測することに成功していました(1)。

図1 大型放射光施設SPring-8に設置された電気炉

【今回の成果】

研究チームは、SPring-8の原子力機構専用ビームラインBL22XUにおいて、超高温状態でXRD法とXAFS法を同時に利用できる新しい分析システムを開発しました。

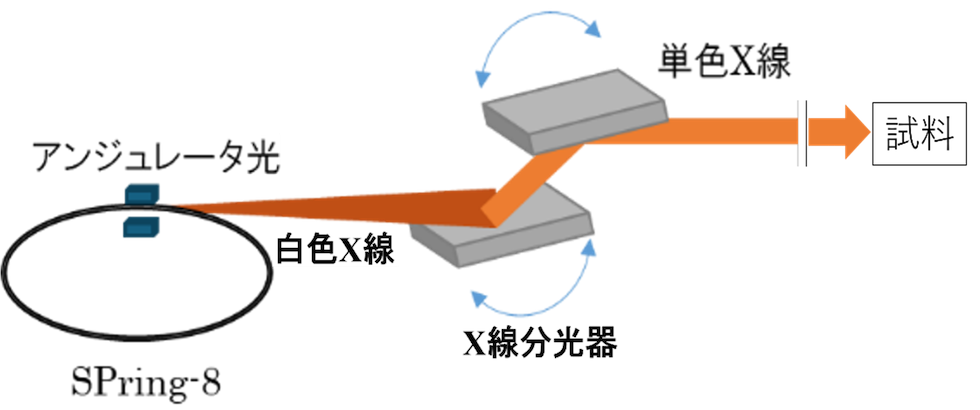

このビームラインでは、アンジュレータ(注4)という非常に強力なX線を作り出せる光源を利用できます。アンジュレータから、さまざまなエネルギーを含む白色X線をまず取り出して、X線分光器(注5)に照射します。このとき、X線分光器を動かして白色X線に対する角度を変えることで、特定のエネルギーのX線のみを取り出します。このX線分光器を高速に動かす技術を構築することで、数十秒毎の化学状態をXAFS法により連続写真のように測定しつつ、同時にXRD法による測定も行うことができる革新的なシステムを実現しています(図2)。

図2 試料に照射する単色X線を作るしくみ

さらに、試料を安定して超高温に保つことができる、厚さ0.5mmの薄型電極を備えた小型電気炉を組み合わせることで、試料が「溶け始める瞬間」から「反応が進む過程」までをリアルタイムで観察することに成功しました。試料サイズを最小限に抑えることで、密閉されたグローブボックス内に設置できるほど装置をコンパクト化しており、安全な環境下での実験を可能にしています。

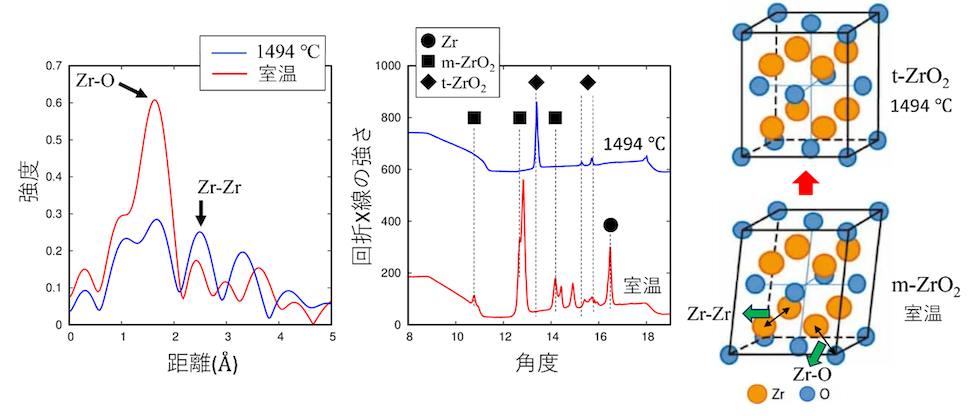

開発したシステムを用いて、原子炉燃料である二酸化ウランを模した酸化セリウムに、被覆管材料であるジルコニウムと酸化ジルコニウムを加えた混合試料による試験を行いました。加熱しながら測定を行ったところ、約1500℃付近で、XAFS法によってジルコニウムと酸素の結合状態の変化が確認され、それとともに、XRD法によって酸化ジルコニウムの結晶構造の変化を確認することができました(図3)。

図3(左)XAFS法によるジルコニウム原子(Zr)まわりの原子構造の変化、(中)XRD法による回折パターン、(右)室温および 1494℃ における酸化ジルコニウム(ZrO2)の結晶構造

XAFS法測定(左)から、1494℃では室温と比べ酸素原子との結合(Zr–O)は弱まり、Zr同士の結合(Zr–Zr)が強まることが分かる。また、ZrO2自身の結晶構造が変化していることもXRD法(中)で確認した。幅広い温度領域で短時間に詳細なデータを取得できたことで、構造変化の過程をより精密に議論できるようになった。

この結果は、高温加熱過程において酸化ジルコニウムが構造変化を起こすとともに、酸化セリウムが酸化ジルコニウムへ固溶していく過程を、その場観察によって初めて明瞭に捉えた成果です。被覆管を構成するジルコニウムの高温領域における変性過程を見いだした点で、燃料と被覆管の反応メカニズムの理解に新たな手掛かりを与えています。また、本システムを用いて、金属ジルコニウムが酸化して酸化ジルコニウムとなり周りの酸化物と反応する様子を、2200℃を超える高温領域まで観測することにも成功しており、今後の原子力材料研究への幅広い応用が期待されます。(2)

【今後の展望】

SPring-8の原子力機構専用ビームラインでは、これまでウランを含む試料を数多く観察してきました。この経験を活かし、今後は実際に燃料に配合される二酸化ウランなどに対しても、溶けてから冷え固まるまでの一連の過程をリアルタイムで観察し、その生成のしくみや性質を理解して、燃料の安全性を高めていくことを目指します。さらに、本研究で開発した「超高温下リアルタイム観測技術」は、原子力分野にとどまらず、航空宇宙、鉄鋼などの極限環境に耐える新規材料開発にも応用可能です。私たちは、この技術を通じて、安全で持続可能な社会の実現に貢献していきます。

【参考文献】

(1) K. Niino, Y. Arita, K. Konashi, H. Watanabe, T. Yaita, H. Tanida, T. Kobayashi, K. Morimoto, M. Watanabe, Y. Miura, J. Nucl. Sci. Technol., 2024, 61, 733.

(2) A. Itoh, S. Matsuo, K. Yoshida, K. Konashi, R. Ikuta, K. Niino, Y. Arita, M. Kobata, T. Fukuda, T. Kobayashi, H. Tanida, T. Yaita, J. Synchrotron Rad., 2024, 31, 810.

【各機関の役割】

<原子力機構>

谷田肇技術主幹:システム開発

小林徹研究副主幹、小畠雅明技術副主幹、福田竜生研究副主幹:実験、考察

<福井大学>

有田裕二教授:電気炉開発

<Science Tokyo>

伊藤あゆみ特任准教授:解析、考察

<東北大学>

小無健司特任研究員:考察

<QST>

矢板毅研究員:考察

【助成金の情報】

本研究の一部は、原子力システム研究開発事業「人工知能(AI)技術を取り入れた核燃料開発研究の加速」(令和2年度~令和3年度、研究代表者:小無健司)および「核燃料の超高温その場観察技術の開発」(令和5年度~令和7年度、研究代表者:有田裕二)によって行われました。

【発明情報】

発明の名称:試料加熱ホルダーとその使用方法

特許出願公開番号:特開2024-30202

出願人:東北大学、福井大学、原子力機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所

【用語の説明】

(注1) 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す施設で、国立研究開発法人理化学研究所が運営しています。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来します。放射光とは、電子を光に近い速度まで加速し、磁場によって進行方向を曲げた時に発生する、指向性が高く強力な電磁波のことです。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーから産業応用まで幅広い研究が行われています。

(注2) X線回折(X-Ray Diffraction 、XRD)法

結晶性の物質にX線を照射した際、周期的に配列した原子により散乱されたX線が特定の方向で干渉し強め合う回折現象を観測し、結晶構造を調べる実験手法です。

(注3) X線吸収分光(XAFS)法

物質にX線を照射した際に吸収される量のエネルギー依存性を観測する実験手法です。特に元素ごとの吸収量変化を調べたものはX線吸収微細構造(X-ray Absorption Fine Structure)と呼ばれ、酸化状態などの化学的情報や元素の周囲の局所構造が得られます。

(注4) アンジュレータ

SPring-8の装置の一つで、電子の通り道にある周期的に並んだ磁石列のことです。磁石列の中を電子が蛇行して進むことで、強力なX線が発生します。

(注5) X線分光器

さまざまなエネルギーを持ったX線の中から、特定のエネルギーのX線だけを抜き出す装置です。シリコンなどの結晶による反射を利用しています。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究内容について)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 物質科学研究センター

放射光科学研究グループ

谷田 肇

(報道担当)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

総務部 報道課

国立大学法人福井大学

広報センター

国立大学法人東京科学大学

経営企画部 広報課

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

国際・広報部 国際・広報課

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 633

海洋下のマントルに由来する岩石中に有機物を発見

―上部マントル中での生物が関与しない有機物合成の証拠―

2026年1月14日

京都大学

広島大学

東北大学

高輝度光科学研究センター

早稲田大学

高エネルギー加速器研究機構

|

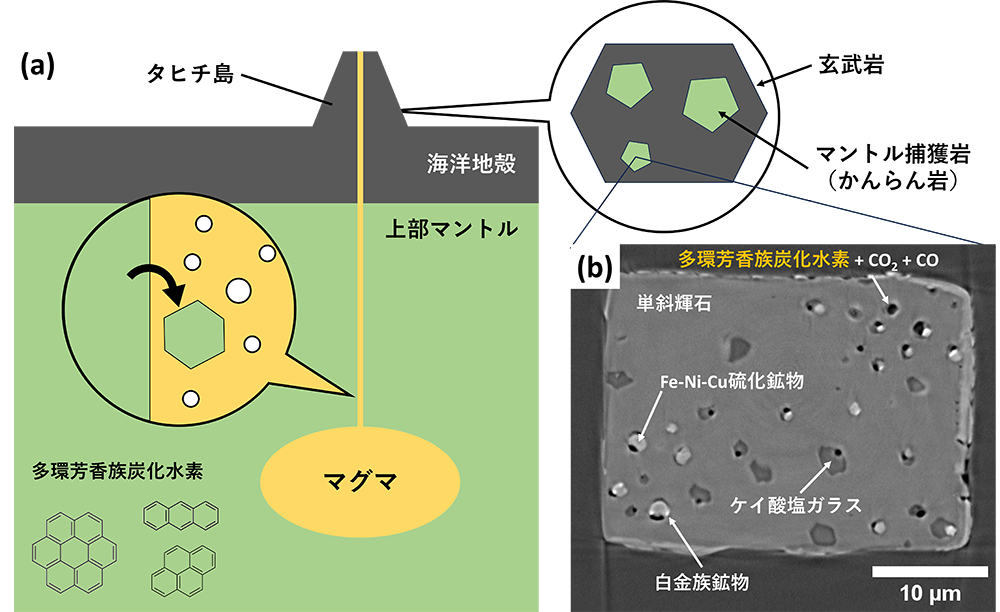

京都大学大学院理学研究科 三津川到 博士課程学生、三宅亮 同教授、伊神洋平 同准教授を中心とし、京都大学、広島大学、立命館大学、東北大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)、早稲田大学、東京大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所のメンバーで構成される共同研究チームは、南太平洋タヒチ島で採取されたマントル捕獲岩中の包有物から、多環芳香族炭化水素を主体とする有機物を発見しました。地球のマントル内部で生物とは無関係に有機物が合成されている可能性は古くから指摘されてきましたが、海洋下のマントルに由来する天然のマントル物質からそのような有機物を検出した例は極めて限られていました。本研究では、放射光X線CTや顕微ラマン分光法などの分析手法を用いて、マントル捕獲岩中の微小な包有物を解析しました。その結果、包有物内に多環芳香族炭化水素を主体とする有機物が、二酸化炭素や一酸化炭素とともに分布していることを明らかにしました。本成果は、生物が関与しない有機物合成が、海洋下のマントルでも起こり得ることを示すものであり、マントル内における有機物合成過程の全容解明に向けた重要な手掛かりとなることが期待されます。 |

1.背景

1870年代に、元素周期表で有名なドミトリ・メンデレーエフは、地球のマントル内部で生物が関与することなく有機物が合成される可能性を指摘しました。その後、2000年代以降には、マントル内の高温高圧条件(数百度~数千度、数 GPa)を再現した室内実験により、炭酸塩や鉄酸化物、水などの無機物から有機物が生成されることや、低分子有機物が重合してより複雑な有機物を形成することが示されてきました。一方で、マントル内における有機物合成を直接的に裏付ける証拠としては、マントル由来の岩石中の包有物※1から有機物を検出することが挙げられます。しかし、これまでに有機物を含む包有物の報告例は、大陸下のマントルに由来する岩石など、ごく限られた地域にとどまっていました。

2.研究手法・成果

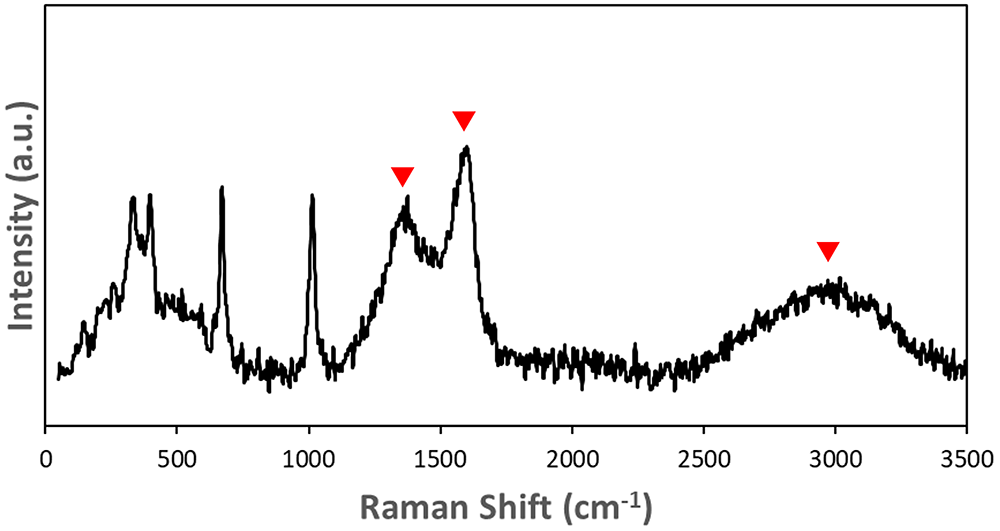

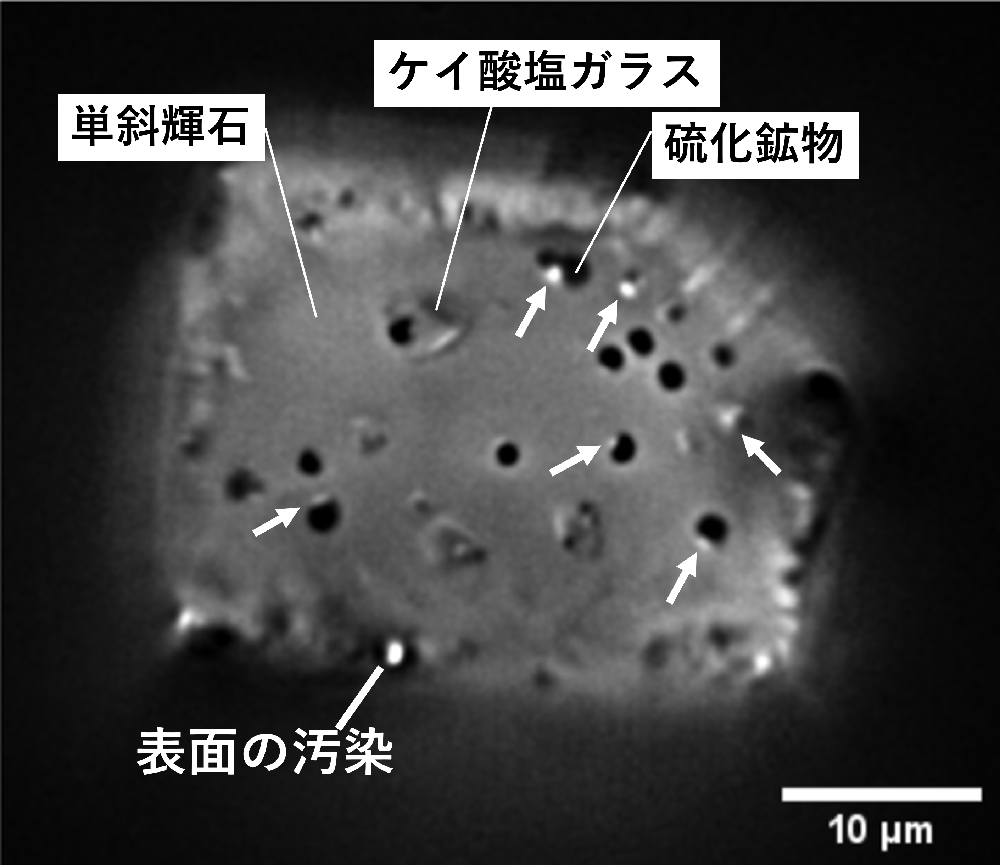

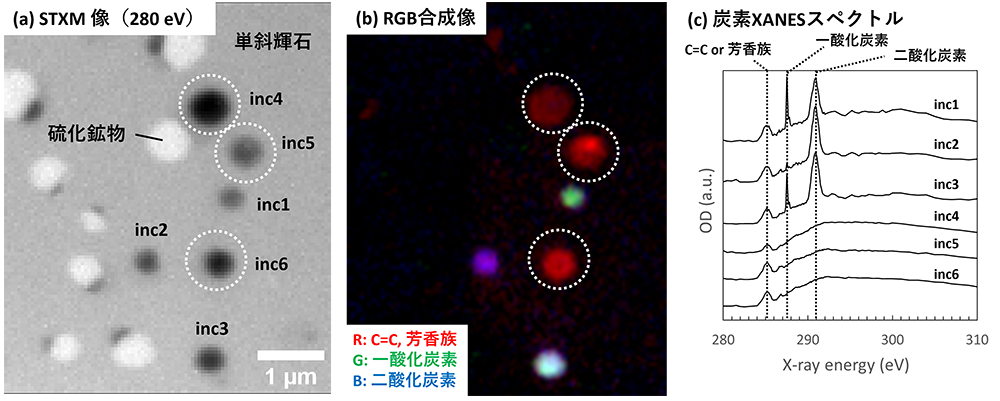

本研究では、フランス領ポリネシア・タヒチ島産のマントル捕獲岩※2中に含まれる単斜輝石※3内の微小な包有物(2–3マイクロメートル以下)を対象に、放射光X線ナノCT※4、顕微ラマン分光法※5、蛍光顕微鏡、走査透過型X線顕微鏡法(STXM)※6など、複数の分析手法を用いて詳細な解析を行いました。大型放射光施設SPring-8※7(BL47XU)における放射光X線ナノCT撮影の結果、包有物は白金族鉱物※8、Fe-Ni-Cu硫化鉱物、ケイ酸塩ガラス、およびそれらと共存する軽元素物質で構成されていることが明らかとなりました(図1)。

さらに、この軽元素物質について顕微ラマン分光法、蛍光顕微鏡、およびKEKの放射光施設フォトンファクトリー※9(BL-19A)に設置されたSTXMを用いて詳細に分析したところ、多環芳香族炭化水素※10を主体とする複雑な有機物が、二酸化炭素や一酸化炭素と共存していることがわかりました(図2、図3、図4)。本研究では、鉱物中に完全に包有された状態で有機物を検出したことから、これらの有機物が地表付近や分析過程に由来する汚染ではなく、マントル内部で生成されたものである可能性が高いことが示されました。これにより、生物が関与しない有機物合成が、海洋下のマントルでも起こり得ることが示されました。

3.波及効果、今後の予定

本研究成果は、これまで十分に解明されてこなかったマントル内における生物が関与しない有機物合成プロセスの全体像を理解するための重要な手がかりとなることが期待されます。特に、地球のマントルの大部分を占める海洋下のマントルに由来する岩石中に有機物が保存されていることが示された点は、極めて意義深い成果です。今後、同様の報告例が蓄積されていくことで、マントル内部で実際に合成される有機物の分子構造や、その形成環境・反応条件について、より詳細な理解が進むと期待されます。また、これらの理解が深化すれば、石油などのエネルギー資源の形成過程や地球規模の炭素循環、さらには生命の起源といった地球科学における根源的な未解明問題の解明にも寄与する可能性があります。今後は、高温高圧実験により今回発見された有機物の特徴を再現し、どのような物理・化学条件下で、どのような反応過程を経て有機物が合成されるのかについて、より詳細に検討を進めていく予定です。

4.研究プロジェクトについて

本研究は以下の支援により遂行されました。科学技術振興機構(JST)次世代研究者挑戦的研究プログラム (JPMJSP2110)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費(JP20H00198、JP25H00688、JP23K25963)、大型放射光施設SPring-8長期課題(課題番号 2021B0188、2022A0188、2022B0188、2023B0318)、放射光施設フォトンファクトリー S2課題(課題番号 2023S2-001)。

<研究者のコメント>

今回扱ったマントル捕獲岩は、1000 ℃を超える高温と数GPaという高圧が支配する極限環境下に置かれていました。そのような条件下で有機物が合成されているという事実は非常に興味深く、大きなロマンを感じています。今後は、マントル内部で合成された有機物の特性やその形成メカニズムについて、より詳細に解明していく研究を進めていきたいと考えています。(三津川 到)

【用語解説】

※1. 包有物

鉱物の中にとりこまれた流体、または固体のこと。主に鉱物の成長過程や、鉱物の割れ目が修復される際に取り込まれ、鉱物が形成、あるいは分布していた当時の環境を推定するうえで重要な情報源となる。

※2. マントル捕獲岩

マントル内から地表へマグマが上昇する際、その通路(火道)の内壁を構成していたマントル物質の一部がマグマに取り込まれ、地表まで運ばれた岩石。掘削では到達不可能なマントルの情報を直接得ることができる重要な試料である。

※3. 単斜輝石

マントル捕獲岩を構成する主要な鉱物の一種。主にカルシウム、マグネシウム、鉄、ケイ素、酸素などにより構成される。

※4. 放射光X線ナノCT

X線CTとは、試料を様々な方向からX線で撮影し、計算機処理によって内部構造を三次元的に再構成する手法である。放射光X線ナノCTでは、放射光と呼ばれる高輝度X線を光源として用い、さらにX線レンズで像を拡大することで、数十~数百ナノメートルの空間分解能で試料内部を可視化できる。

※5. 顕微ラマン分光法

ラマン分光法とは、試料に可視光を照射した際に生じるラマン散乱光を解析することで物質の種類や構造を明らかにする手法である。顕微ラマン分光法では顕微鏡と組み合わせることで、約1 マイクロメートル程度の微小領域からの情報を取得することが可能である。

※6. 走査透過型X線顕微鏡法(STXM)

数十ナノメートル程度に集光したX線(放射光)を試料に照射し、試料を走査しながら透過X線を測定する手法。X線エネルギーを変化させながら測定することで、X線吸収端近傍構造(XANES)スペクトルを取得でき、有機物中の化学結合状態や官能基の情報を解析できる。

※7. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※8. 白金族鉱物

白金(Pt)やイリジウム(Ir)などの白金族元素を主成分とする鉱物。マントル捕獲岩中では産出頻度が低いが、マントル内のプロセスや核-マントル相互作用を解明するうえで注目される鉱物である。

※9. 放射光実験施設フォトンファクトリー

KEKつくばキャンパスにある放射光施設。電⼦加速器から⽣まれる放射光で、物質・⽣命の構造から機能発現のしくみを明らかにする研究を推進している。PF リング(2.5 GeV)、PF アドバンストリング(PF-AR、6.5 GeV)という、特徴ある2つの放射光専⽤の光源加速器を有し、KEKで培ってきた放射光技術・加速器技術により世界最先端の研究の場を提供している。

※10. 多環芳香族炭化水素

芳香環が複数つながった化学物質の総称。主に燃焼過程で生成され、大気、水、土壌などの環境中に広く分布する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究に関するお問い合わせ先>

三津川 到(みつかわ いたる)

京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻・博士後期課程3年

<報道に関するお問い合わせ先>

京都大学広報室国際広報班

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

広島大学広報室

TEL:082-424-3749 FAX:082-424-6040

E-mail:koho office.hiroshima-u.ac.jp

office.hiroshima-u.ac.jp

東北大学大学院理学研究科 広報・アウトリーチ支援室

TEL:022-795-6708

E-mail:sci-pr mail.sci.tohoku.ac.jp

mail.sci.tohoku.ac.jp

早稲田大学広報室

TEL :03-3202-5454

E-mail :koho list.waseda.jp

list.waseda.jp

高エネルギー加速器研究機構広報室

TEL:029-864-6047

E-mail:press kek.jp

kek.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp