- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 9

ポータブル装置による世界最強110テスラ磁場発生とX線実験に成功

2025年10月29日

国立大学法人電気通信大学

国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人理化学研究所

国立大学法人東京大学

国立大学法人東北大学

公立大学法人兵庫県立大学

国立大学法人山形大学

国立大学法人静岡大学

公益財団法人高輝度光科学研究センター

【ポイント】

*独自開発のポータブル装置「PINK-02」により、地磁気の約200万倍にあたる110テスラの超強磁場発生に成功。

*磁場中心にX線自由電子レーザーを照射し、X線実験の世界最強110テスラ磁場を記録。従来は77テスラ。

*110テスラX線回折実験により、磁石である固体酸素が1%にも及ぶ巨大かつ異方的な磁歪(じわい)を示すことを明らかにした。

*同手法は、今後、100テスラを超える極限環境で現れる新しい結晶構造や電子状態、機能性の探索に活用される。

|

電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻の池田暁彦准教授と理化学研究所放射光科学研究センターの久保田雄也研究員らを中心とした共同研究グループは、110テスラという極限強磁場下でX線自由電子レーザー実験に成功しました。本研究では、固体酸素が異方的に1%もの巨大な磁歪を示すことを観測し、その成果が国際的な物理学の学術誌 Physical Review Letters に掲載され、注目論文(Editors’ Suggestion)に選ばれました。

|

【背景】

近年、日本で1000テスラ(※1)に至る超強磁場が利用可能となり、このような強磁場が引き起こす新現象の探索が始まっています。期待される新現象の一例として、磁場によって物質の結晶構造が不安定化した結果、これまでにない新しい結晶構造が出現することが挙げられています。

このような期待を実証するには、強い磁場中で物質にX線を照射する必要があります。しかしこれは困難でした。というのも、100テスラを超える磁場を得るには、破壊型パルス磁場発生法(※2)が必須なためです。破壊型パルス磁場発生装置は、施設級の大型装置であること、持続時間が短い(100万分の1秒程度)パルス発生であること、シングルショットで繰り返せないこと、そしてコイルの爆発が避けられないといった多くの問題がありました。このため、100テスラ以上の超強磁場とX線を組み合わせた実験を行うことは従来困難と考えられてきました。

2011年に、この問題に解決をもたらす出来事が起こりました。世界で2番目のX線自由電子レーザー(※3)(XFEL)施設としてSACLA(※4)が日本に建設されたのです。SACLAでは非常に短いパルス幅(100兆分の1秒)で、かつ世界最強レベルの強度を持ったパルスX線が利用できます。このX線を用いれば、1発でX線実験データが得られるため、一瞬で1回しか起こらないような現象を研究することができます。しかし、SACLAも700メートル以上の大型装置であることから、施設級の大型装置である破壊型パルス磁場発生装置と組み合わせて利用することは依然として困難でした。

【手法および成果】

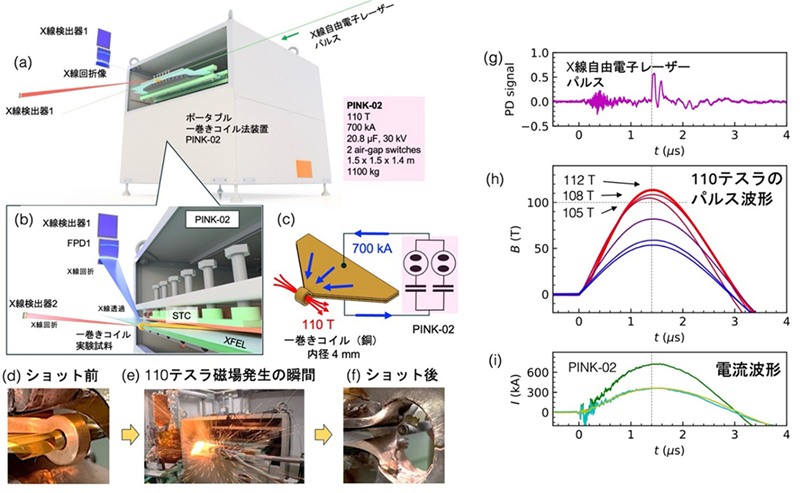

電気通信大学の池田暁彦准教授らの研究グループは、理化学研究所放射光科学研究センターの久保田雄也研究員らと共同研究グループを立ち上げ、今回、世界に先駆けてポータブル110テスラ発生装置「PINK-02」(※5)の開発に成功しました。PINK-02は、1100キログラムと自動車程度の重量に収まっており、可搬型です。

研究グループはその可搬性を活かしてPINK-02をSACLAのX線照射位置に設置し、110テスラ強磁場下でのX線実験を実施(※6)しました(図1)。実験対象には固体酸素(※7)を選びました。固体酸素は磁場を有しており、磁場に応答を示します。また固体酸素は結晶格子が柔らかいという特徴を持ちます。このため、強磁場下で新しい構造が現れる有力な候補物質とされてきました。

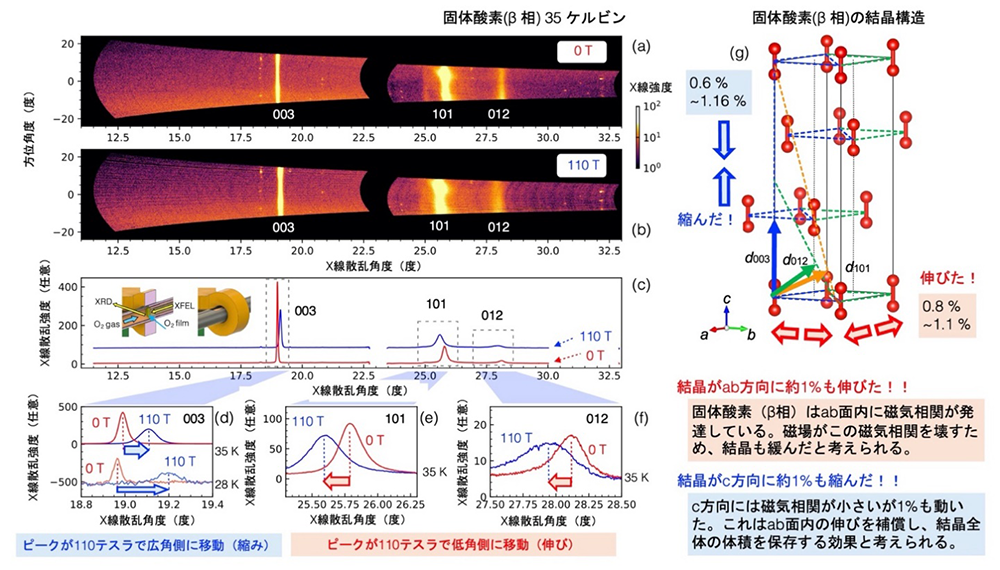

研究グループは、110テスラの破壊型パルス磁場発生とシングルショットX線実験を両立することに成功し、世界で初めて110テスラ超強磁場におけるX線回折データの取得に成功しました(図2)。実験の結果、固体酸素が110テスラ強磁場の作用を受け、その結晶構造が異方的な大きな歪み(磁歪)を示すことを観測しました。観測された異方的な磁歪は1%に達しました。これはスピン(※8)間の相互作用が結晶の一方向には強く、別の方向には弱いという、原子スケールで異方的な磁気相互作用が存在することを示唆しています。この成果により初めて原子レベルで、磁性体においてスピンと結晶構造の異方性が強く結びついていることを実証することができました。さらに山形大の笠松准教授らの理論計算と照らし合わせることで、この解釈が支持されることがわかりました。

(a) PINK-02とXFELによる強磁場X線実験の模式図

(b) その拡大図

(c) PINK-02の回路図

(d) 一巻きコイル(磁場発生前)

(e) SACLAビームラインにおける110テスラ磁場発生の瞬間

(f) 一巻きコイル(磁場発生後)

(g) X線自由電子レーザーの照射タイミング

(h) PINK-02による110テスラパルス磁場波形

(i) PINK-02のパルス電流波形

(a) 固体酸素の粉末X線回折像(ゼロ磁場中)

(b) 固体酸素の粉末X線回折像(110テスラ磁場印加の瞬間)

(c) 固体酸素の粉末X線回折プロファイル(全体)

(d) 固体酸素の粉末X線回折プロファイル(部分1)

(e) 固体酸素の粉末X線回折プロファイル(部分2)

(f) 固体酸素の粉末X線回折プロファイル(部分3)

(g) 固体酸素(β相)の結晶構造の模式図と磁場による異方的な変形の様子

【今後の期待】

今回確立した研究プラットフォームを活用し、磁性体、金属非磁性体など、さまざまな結晶に対して、極限磁場下での新しい結晶構造の出現を実証していく計画です。固体酸素については、今回の110テスラを超える120テスラ付近でさらなる全く新しい結晶構造(θ相)が現れると予想されており、その構造を明らかにすることが次の目標となります。

また、X線はその発見以来、物質の構造、電子状態、磁性、ダイナミクスなど多方面の研究に用いられてきました。今後は100テスラを超える極限領域で、これら全ての研究を展開できることを目指しており、これらの研究により強い磁場が引き起こす新現象や新物質の発見につながることが期待されます。

・今回の成果を得た際のポイント、ブレイクスルー

2009年にアメリカ・スタンフォード大学で登場したXFELですが、日本では世界2番目となるSACLAが2011年から稼働しています。アメリカとヨーロッパのXFEL施設の全長がそれぞれ約2キロメートルと約4キロメートルであるのに比べて、SACLAは700メートルと小型です。それでも、SACLAは大型施設であり、強磁場と組み合わせるためには「パルス磁場装置かパルスX線レーザー装置のいずれかをポータブル化する」ことが不可欠でした。

室内世界最強1200テスラの発生が日本の東京大学物性研究所で報告されました。池田准教授が同研究所在職中に破壊型パルス磁場の開発を経験する中で、100テスラ超強磁場では、電子や原子のミクロな現象を直接観測する手段が決定的に不足していると痛感したことが、今回の研究のモチベーションとなりました。

池田准教授は電気通信大学に拠点を移し、ポータブル超強磁場発生装置の開発に注力しました。2020年に開発を始めた初号機「PINK-01」では、2022年に77テスラの発生に成功。その後継機として理化学研究所と共同開発を続けた2号機の「PINK-02」で、今回、世界で初めて110テスラのポータブル発生を実現しました。

・国内外の状況との比較

パルス強磁場と量子ビームを組み合わせる研究は日本が発祥です。現在は世界中で取り組まれており、特に近年はアメリカとヨーロッパが先行してきました。2015年にはアメリカ・スタンフォード大学のXFEL施設LCLSにおいて40テスラでの実験が報告され、続いて2017年に共用開始されたヨーロッパのEuropean XFELでは、現在60テスラ級の装置の開発が完了しつつあります。日本でもSACLAで強磁場研究が進められ、2022年には77テスラでの実験が報告されていました。

今回、日本が世界に先駆けて110テスラでのX線実験を実現したことにより、磁場強度においては日本が大きくリードしました。本成果は、世界中の研究者を日本に引き寄せる大きな契機となり、今後の学術交流や共同研究の拡大につながることが期待されます。

発表者

池田 暁彦 (電気通信大学大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻 准教授)

(共同責任著者)

久保田 雄也 (理化学研究所 放射光科学研究センター 研究員)(共同責任著者)

石井 裕人 (東京大学物性研究所 助教)

周 旭光 (東京大学物性研究所 ISSPリサーチフェロー)

彭 詩悦 (東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程3年(研究当時))

林 浩章 (東京大学物性研究所 特任助教)

松田 康弘 (東京大学物性研究所 教授)

野田 孝祐 (電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻 博士後期課程1年)

田中 智也 (電気通信大学情報理工学域Ⅲ類 2023年卒業)

新堀 琴美 (電気通信大学情報理工学域Ⅲ類 2025年卒業)

関 健汰 (電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻 博士前期課程2年)

小林 秀彰 (電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻 博士前期課程1年)

Dilip Bhoi (電気通信大学 大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻

特任准教授(研究当時))

(現 オークリッジ国立研究所 パーマネント研究員)

厳 正輝 (東京大学物性研究所 助教)

Kamini Gautam (理化学研究所 創発物性科学研究センター 研究員(研究当時))

赤木 暢 (東北大学金属材料研究所 助教)

河智 史朗 (兵庫県立大学理学研究科 助教)

笠松 秀輔 (山形大学理学部 准教授)

野村 肇宏 (静岡大学理学部 講師)

犬伏 雄一 (高輝度光科学研究センター 主幹研究員)

矢橋 牧名 (理化学研究所 放射光科学研究センター グループディレクター)

(外部資金情報)

科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業 JPMJFR222W

SACLA/SPring-8基盤開発プログラム(2021-2024年度)

日本学術振興会(JSPS)科研費 学術変革領域(A) JP23H04859,JP23H04861, JP23H04862

日本学術振興会(JSPS)科研費 基盤研究(B) JP23K25818

文科省卓越研究員事業 JP-MXS0320210021

【用語解説】

※1. テスラ

磁場の単位であり、1テスラは10000ガウスに対応します。地磁気の強さは46マイクロテスラ(0.46ガウス))程度です。

※2. 破壊型パルス磁場発生法

パルス磁場とは強磁場を発生するために、コイルに大電流を流す方法です。大電流を一瞬だけコイルに流すことでパルスマグネットが発熱し融解することを回避しています。この方法で10~100テスラの強磁場が得られます。さらに100テスラを超える強い磁場を発生すると、コイル自身が磁場の反発力に負けて爆発します。そこでコイルを破壊するに任せ、毎回コイルを爆発させながら磁場発生を行う手法を破壊型パルス磁場発生法といいます。一巻きコイルに100万アンペアほどの電流を流して超100テスラ磁場を発生する破壊型パルス磁場発生法を一巻きコイル法といいます。今回ポータブル化したのは、一巻きコイル法です。1200テスラの室内世界最強磁場の発生に利用された手法は、電磁濃縮法といって磁束を力で束ねる破壊型パルス磁場発生法です。

※3. X線自由電子レーザー

近年利用可能となったX線のパルスレーザーです。従来の管球X線や放射光は複数の波長のX線が混ざって発生された光源(可視光域では白色ランプに相当する)であるのに対して、X線自由電子レーザーはX線のレーザーであり、高輝度、高空間コヒーレンス、超短パルス性という際立った特徴をもちます。

※4. SACLA

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本で初めての XFEL 施設。2011年3月に完成し、SPring-8 Angstrom Compact free-electron LAser の頭文字を取ってSACLAと命名されました。2011年6月に最初のX線レーザーを発振、2012年3月から共用運転が開始され、利用実験が始まっています。

※5. ポータブル110テスラ発生装置「PINK-02」

ポータブル110テスラ発生装置「PINK-02」:PINKはPortable INtense Kyokugenjibaの略です。

※6. 110テスラ強磁場下でのX線実験を実施

SACLAビームラインでの110テスラX線実験の様子はYouTubeにて公開されています

(リンク:https://youtu.be/J4MT__Raz_k?si=6XfNuYUGTS2_O6ZX)

※7. 固体酸素

酸素ガスが低温で凝縮し固化した状態。凝縮力の要因であるファンデルワールス力と磁気秩序のエネルギースケールが同程度で、拮抗しています。このため低温で三つの秩序相が出現します。最低温度で現れるα相では磁石の向きが互い違いになった秩序を持ちます。この磁気秩序を安定にするため分子軸は平行になっています。ここに120テスラ超強磁場をかけると、磁石の向きが無理矢理同じ方向にそろうことが10年前に日本で報告されました。磁石の向きがそろってしまうと、元の分子軸がそろっている状態は不安定になります。このため、120テスラで現れる酸素のθ相では、結晶構造が完全に新しいものに置き換わると予想されています。本実験の真の目的はこの検証でした。しかし、今回は120テスラには10テスラ足りず、検証は未達成のままです。

※8. スピン

ミクロな磁石の性質。ここでは特に電子が持つ電子スピンのことを指しています。酸素分子では電子スピンが相殺せずに残るため、分子一つで磁石の性質を有しています。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究内容に関すること>

電気通信大学情報理工学研究科 基盤理工学専攻

【職名】准教授

【氏名】池田 暁彦

理化学研究所 放射光科学研究センター

【職名】研究員

【氏名】久保田 雄也

<報道に関すること>

電気通信大学 総務部総務企画課広報係

Tel:042-443-5019 Fax:042-443-5887

E-Mail:kouhou-k office.uec.ac.jp

office.uec.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

Tel:03-5214-8404 Fax:03-5214-8432

E-Mail:jstkoho jst.go.jp

jst.go.jp

理化学研究所 広報部報道担当

Tel:050-3495-0247

E-Mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

東京大学物性研究所 広報室

Tel:04-7136-3207

E-Mail:press issp.u-tokyo.ac.jp

issp.u-tokyo.ac.jp

東北大学金属材料研究所 情報企画室広報班

Tel:022-215-2144 Fax:022-215-2482

E-Mail:press.imr grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp

兵庫県立大学 播磨理学キャンパス経営部総務課

Tel:0791-58-0101

E-Mail:soumu_harima ofc.u-hyogo.ac.jp

ofc.u-hyogo.ac.jp

山形大学 総務部総務課秘書広報室

Tel:023-628-4008

E-Mail:yu-koho jm.kj.yamagata-u.ac.jp

jm.kj.yamagata-u.ac.jp

静岡大学 総務部広報・基金課広報係

Tel:054-238-5179

E-Mail:koho_all adb.shizuoka.ac.jp

adb.shizuoka.ac.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 利用推進部普及情報課

Tel:0791-58-2785

E-Mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

<JST事業に関すること>

科学技術振興機構 創発的研究推進部

【職名】調査役

【氏名】加藤 豪

Tel:03-5214-7276 Fax:03-6268-9413

E-Mail:souhatsu-inquiry jst.go.jp

jst.go.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 50

全固体リチウム硫黄電池の内部反応を高解像度で 可視化する手法を確立

―高速充放電とサイクル安定性を阻害する因子を解明―

2025年10月24日

国立大学法人東北大学

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学

公益財団法人高輝度光科学研究センター

国立大学法人京都大学

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

【発表のポイント】

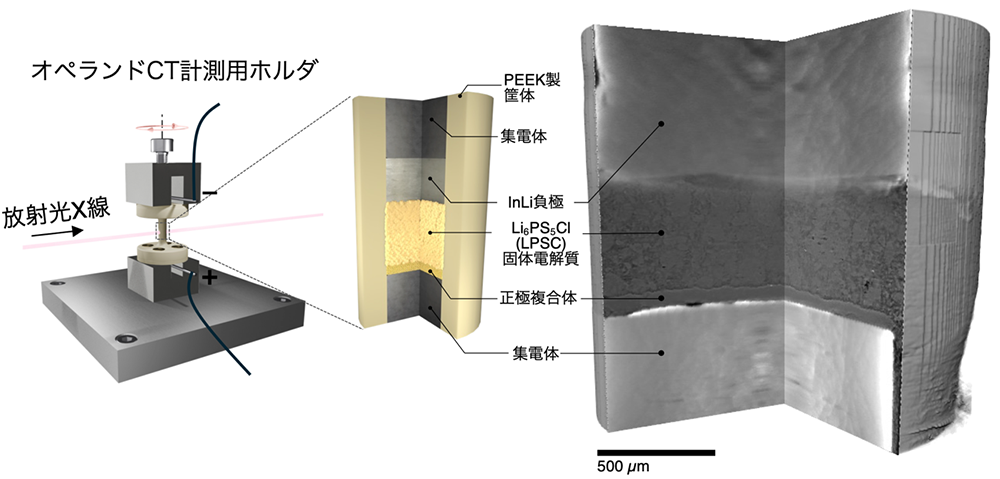

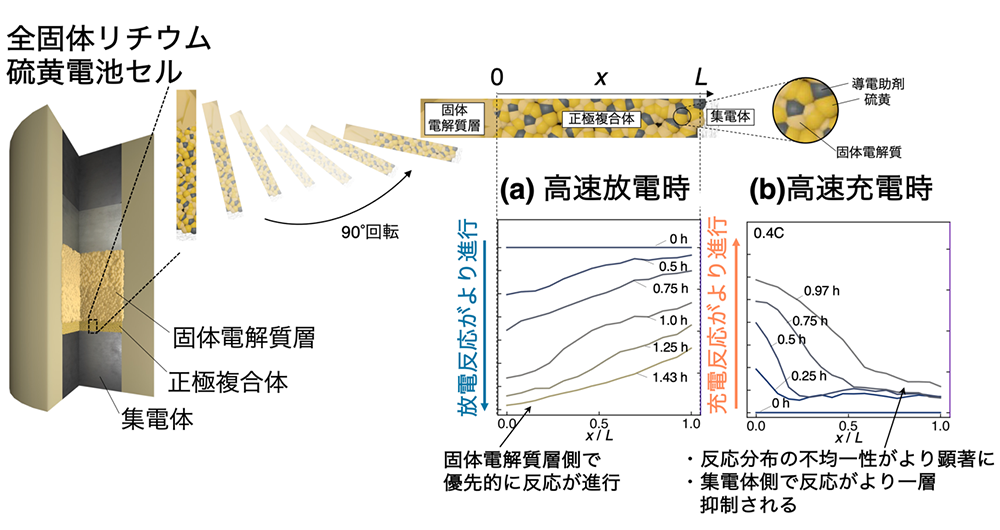

●放射光X線コンピュータ断層撮影(CT)(注1)を用いて、全固体リチウム硫黄電池(SSLSB)の正極内部における充放電反応の空間分布を、高い空間分解能で可視化する手法を確立しました。

●正極全体にリチウムイオンを行き渡らせる電極スケールでのイオン輸送の遅さが、高速充放電と安定した充放電サイクルの両方を制限していることを明らかにしました。

●本手法により、電池内部で実際に何が起きているかを直接捉えることが可能になり、SSLSBを含む様々な電池系の電極設計の最適化に貢献することが期待されます。

|

全固体リチウム硫黄電池(Solid State Lithium Sulfur Battery; SSLSB)は、硫黄の高い理論容量(注2)と固体電解質の安全性を活かした次世代の蓄電デバイスです。しかし高速充放電が難しく、充放電サイクルが不安定であることが実用化への障壁となっていました。これらの課題を解決するには、充放電反応が電池内部のどこでどのように進行し、何がそれを妨げているのかを明らかにする必要があります。 |

【詳細な説明】

研究の背景

リチウムイオン電池に代わる蓄電デバイスとして、高い安全性と高エネルギー密度の両立が可能な全固体電池への注目が集まっており、世界中で研究開発が活発に進められています。中でも、日本国内でも豊富に産出され、高い理論容量を持つ硫黄を活物質に用いたSSLSBは、エネルギー安全保障の観点からも重要な次世代蓄電技術として注目されています。

しかし、現状のSSLSBは高速充放電が困難であり、さらに充放電サイクルを重ねると容量が顕著に低下するという課題があり、実用化には至っていませんでした。これらの課題を克服するには、電池内部で充放電反応がどのように起こるのか、そして何がそれを妨げているのかを明らかにする必要があります。これまでのところ、電気化学インピーダンス分光法などの電気化学測定により反応の解析が行われてきましたが、こうした手法では電極全体の平均情報しか得られないため、電極内部のどこで、どのように反応が進行しているかを知ることができませんでした。そのため、SSLSBの性能向上を阻む本質的なボトルネックの所在は未解明のままでした。

今回の取り組み

本研究では、大型放射光施設SPring-8のBL37XUで得られる高輝度なX線を用いたX線CTにより、SSLSB正極内部の充放電反応の空間分布を直接観察することに取り組みました。X線CTは、電池の内部構造を観察する強力な手法ですが、硫黄のような軽い元素のリチウム化(注4)に伴うわずかなX線吸収量の変化を検出することは、一般に困難とされていました。本研究では、比較的低エネルギーの高輝度放射光X線と、独自に開発したオペランド(電池動作下)計測セルを組み合わせることで、この技術的課題を克服しました(図1)。これにより、安定したサイクル特性を示す、実用的な厚さの正極内部で、反応がどこでどの程度起きているかを厚み方向に沿って精密に測定することに成功しました。

観察の結果、放電速度を上げると、リチウムイオンが供給される固体電解質層側で優先的に放電反応(硫黄のリチウム化)が進む一方で、反対側の集電体付近では反応が十分に進まないことが明らかになりました(図2(a))。これは、高速放電時には、電極全体にリチウムイオンを行き渡らせることが困難になり、それが容量の低下につながっていることを示しています。従来、高速充放電時の性能低下は、硫黄自体がリチウムイオンと電子の両方を通しにくい性質を持つことが原因と考えられてきました。しかし本研究により、正極複合体内部のリチウムイオン伝導経路が入り組んでいて非効率的なことが、性能低下の重要な要因であることが実証されました。さらに重要な発見として、充電時には放電時よりも反応の不均一性が著しくなり、固体電解質側で充電反応(硫黄の脱リチウム化)が集中的に起こる一方で、集電体側では充電反応が一層起こりにくくなることが明らかになりました(図2(b))。これは、充電後も集電体付近にリチウム化した硫黄が取り残されてしまうことを意味します。この充放電時の反応分布の非対称性によって、充電反応に使えないリチウム化硫黄が電極内に蓄積してしまうことが、安定した充放電サイクルを阻む大きな原因となっていることが明らかになりました。

充放電時の反応分布非対称性の原因を解明するため、差分進化アルゴリズム(注5)を活用し、実験で得られた反応分布データから、正極複合体内の実効的なイオン伝導度を逆算しました。その結果、充電時にはこの値が放電時の約3分の1に低下することが明らかになり、この劣化が反応分布の非対称性を生み出す主要因であることが定量的に示されました。このように、本研究により、正極全体にリチウムイオンを行き渡らせる、巨視的なスケールでのイオン輸送が遅いことが、高速充放電と安定した充放電サイクルの両方を妨げる大きな要因であることが初めて明らかになりました。

今後の展開

本研究により、電池を動作させながら電極内部の反応分布を高解像度で観察する新しい手法が確立されました。これにより、従来の電気化学測定では得られなかった、電極内部のどこで、どのように反応が進行しているかという情報を直接取得することが可能になり、電池の性能を制限する要因をより正確に理解できるようになりました。この手法を用いて電池動作下で正極内部を観察することで、SSLSBの性能向上には、充電時にイオン輸送が劣化しないような固体電解質材料の開発や、電極全体に効率よくリチウムイオンを届けられる正極構造の設計が重要であることが明らかになりました。

本研究で開発した可視化手法は、SSLSBだけでなく、高容量や高出力が求められる様々な電池系に応用できます。また、観察された反応分布から実効イオン伝導度などの重要な輸送パラメータを導き出す解析手法は、電極設計を最適化するための具体的な指針を与えてくれます。電極内部のイオン輸送の遅さは、他の全固体電池でも共通して直面している課題であり、本研究で確立した手法は、全固体電池全般の性能向上に大きく貢献することが期待されます。

【謝辞】

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR23J3)、同 未来社会創造事業(JPMJMI21G3)、同 革新的GX技術創出事業(GteX)(JPMJGX23S2)、同 先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)(JPMJAP2419)、JSPS科研費(JP25H01958、JP23K26762)、豊田理化学研究所ライジングフェロー制度の支援を受けて行われました。X線CT測定はSPring-8(課題番号:2022A1444、2022A1424、2022B1542、2023A1433、2023A1408、2023B1175、2024A1458、2024A1438、2024B1351)にて実施されました。また、掲載論文は東北大学「令和7年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

【用語説明】

注1. コンピュータ断層撮影(CT)

X線を用いて物体の内部を非破壊で観察する技術。様々な角度からX線を照射し、透過したX線の情報をコンピュータで処理することで、物体の内部構造を3次元画像として可視化できる。

注2. 理論容量

活物質が完全に反応したと仮定した場合に得られる、理論上の最大電気容量。硫黄は1グラムあたり1672 mAhという高い理論容量を持つ。

注3. 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設。高輝度光科学研究センターが利用者支援などを行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来する。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

注4. リチウム化

硫黄などの活物質がリチウムと化合すること。SSLSBでは放電時に硫黄がリチウム化し、充電時に脱リチウム化する。

注5. 差分進化アルゴリズム

複数の候補解の差分情報を利用しながら、最適な解を探索する最適化手法。実験データから未知のパラメータを推定する際に用いられる。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学 多元物質科学研究所

准教授 木村 勇太 (きむら ゆうた)

(報道に関すること)

東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室

TEL: 022-217-5198

Email: press.tagen grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp

名古屋大学 総務部 広報課

TEL: 052-558-9735

Email: nu_research t.mail.nagoya-u.ac.jp

t.mail.nagoya-u.ac.jp

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

TEL: 0791-58-2785

Email: kouhou spring8.or.jp

spring8.or.jp

京都大学 広報室 国際広報班

TEL: 075-753-5729

Email: comms mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

科学技術振興機構 広報課(JST)

TEL: 03-5214-8404

Email: jstkoho jst.go.jp

jst.go.jp

(JST事業に関すること)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 ICTグループ

櫻間 宣行(さくらま のりゆき)

TEL: 03-3512-3526

Email: presto jst.go.jp

jst.go.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 305

X線CTで全固体電池の内部構造を可視化

― 高性能化への設計指針を提示 ―

2025年10月14日

立命館大学

高輝度光科学研究センター

立命館大学生命科学研究科の松本真緒修士課程学生(当時)、鐘承超助教、折笠有基教授らの研究グループは、高輝度光科学研究センターの竹内晃久主幹研究員、上椙真之主幹研究員、上杉健太朗主席研究員らと共同で、次世代の高性能電池として期待される全固体電池の内部で起こる変化を、充放電反応中のX線CTによって非破壊で三次元観察し、その潜在能力を解明しました。

本研究成果は、2025年10月8日に、アメリカ化学会の「ACS Nano」誌にオンライン掲載されました。

発表のポイント

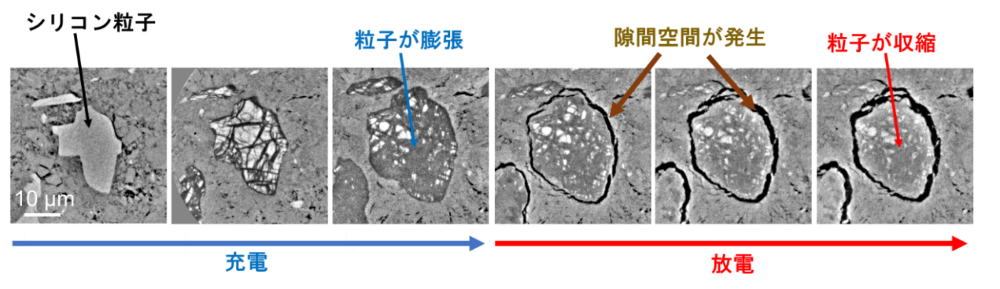

●全固体電池作動中にシリコン負極が充放電反応で膨張・収縮するようすをとらえ、電極と固体電解質の接合部分に生じる微小な隙間(ボイド)や亀裂を観察しました。

●特に、シリコンの体積が縮む際にも電極表面に固体電解質の一部が張り付き、電極が完全には孤立しないことが充放電サイクルの安定性に寄与していることを発見しました。

●本成果は、全固体電池のサイクル性能を飛躍的に高める設計指針につながると期待されます。

|

スマートフォンや電気自動車などに幅広く使われているリチウムイオン電池では、液体の電解液が一般的に用いられています。一方、次世代電池として注目されている全固体電池※1は電解液を固体材料に置き換えることで安全性の向上や、急速充電の可能性が注目されています。しかし、固体電解質を使う全固体電池内部では、液体電解質のような容易な形状変化は望めないために、材料同士の接触性低下が大きなデメリットです。 |

<研究の背景>

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く充放電を繰り返せることから広く普及している二次電池です。一方で、電気自動車用途には液体電解液の可燃性による安全性や、さらなる大容量化への課題があります。次世代電池として期待される全固体電池は、電解液の代わりに固体の電解質を用いることで安全性を高められるだけでなく、エネルギー密度の向上や高速充電も可能になると考えられ、世界中で研究開発が進められています。一方で、固体で構成された電池内部では、充放電に伴う電極材料と固体電解質の接触状態の変化など、液体電解液を用いる従来電池とは異なる現象が起こります。そのメカニズムを理解し、課題を解決するには、電池の内部で起こる変化を詳細に観察する必要があります。しかし電池は密閉構造であり、動作中に中を見ることは容易ではありません。そのため、従来は電池を一度分解してから顕微鏡で断面を調べる手法などが取られてきました。しかしこの方法では、実際の動作中にどのような変化が起きているかを追うことはできず、電池劣化の原因解明や性能向上の指針を得るうえで制約がありました。

<研究の内容>

物質を良く透過する高いエネルギーのX線が使える大型放射光施設SPring-8のビームラインにおいて、ナノオーダーの構造を観察できるX線CT装置を用いて全固体電池をそのまま透視し、充放電しながら内部構造の変化を逐次観察することに挑みました。X線CTは医療用のCTスキャンと同様の原理で、X線透過像から試料内部の三次元構造を再構成する技術です。今回は特に位相差イメージングという手法を用いることで、シリコンや硫化物電解質のような軽元素からなる材料同士の境界も高いコントラストで識別することに成功しました。その結果、全固体電池の性能を左右する電極-電解質界面の様子を、従来にない精細さでとらえることができました。

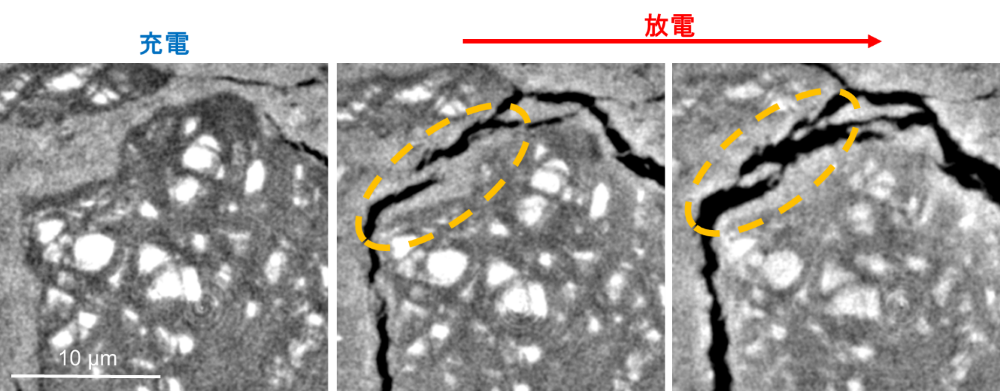

今回観察に用いたのは、正極にニッケル・コバルト・マンガン酸リチウム、負極にシリコン、固体電解質に硫化物(塩化リチウム六フッ化リン硫黄:一般的な全固体電池用電解質材料)を組み合わせた全固体電池セルです。このセルを放射光X線CT装置に設置し、充放電させながら、内部の様子を追跡しました。三次元画像解析により、図1に示すように、シリコン負極内の個々のシリコン粒子が充電に伴って膨張し、放電時には大きく収縮する様子が明らかになりました。このときシリコン粒子と固体電解質の境界を見ると、シリコンが縮むにつれて周囲に殻状の隙間が形成され、電極と電解質の界面の一部が剥がれていく様子がとらえられました。一般にシリコン負極では、液体電解液を用いる電池でも大きな体積変化が問題となりますが、全固体電池の場合もシリコンの収縮に追従できず固体電解質が変形・剥離することで、電極界面の一部にイオンが通れない隙間が生じることを直接証明しました。

一方で、興味深いことにシリコン粒子が固体電解質から完全に離れてしまうわけではないこともわかりました。図2に示す拡大画像では、シリコン粒子の表面に固体電解質が薄く残って「橋」のように繋がっている部分があり、リチウムイオンの通路が部分的に維持されていました。実際、初回の充放電サイクル後も、安定な充放電効率が観測されます。このことは、シリコンと固体電解質の接触が一度途切れても完全には失われず、ある程度は再び接触を回復してイオンが通れるようになる可能性を示しています。

また、シリコン粒子の周囲で起こる界面剥離(隙間形成)には方向による差があることが判明しました。シリコン粒子の左右側面(水平方向)から隙間が生じ始め、次いで下側(固体電解質側)、最後に上側(集電体側)の順で剥離が進む様子が観察されました。これは電池内部で上下方向にかかっている圧力が左右より大きいため、上下から押さえられている部分では粒子の動きが抑えられ、隙間が生じにくいためと考えられます。このような不均一な反応が進行することは、シリコン粒子の孤立を抑制させることに寄与しているものと考えられます。

<社会的な意義>

今回の研究成果は、次世代電池として期待される「全固体電池」の性能向上に向けた重要な知見を提供するものです。

特に、シリコンなどの大容量な電極材料を用いた際に課題となっていた「電極と固体電解質の界面接触劣化」の実態をX線CTによる三次元観察で明らかにしました。これにより、電池内部でリチウムイオンが通る経路を維持するための設計指針が得られ、以下のような技術革新につながることが期待されます。

・電池のサイクル寿命の向上

・急速充電が可能な電気自動車の実現

・安全性の高い大容量エネルギー貯蔵システムの開発

今後は、電池材料の改良や製造プロセスの工夫によって、電極と電解質の界面の安定性をさらに高める技術開発が進むと考えられます。研究グループでは、今回解明されたメカニズムをもとに、より長寿命で高性能な全固体電池の実現に向けた材料設計や新たな計測技術の開発にも取り組んでいきます。

本研究の一部は、科学技術振興機構(通称「JST」)未来社会創造事業「共通基盤」領域、本格研究「マルチスケール計測・計算技術の融合による高スループット・デバイス開発支援プラットフォーム(課題番号:JPMJMI24G1)」、および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 官民による若手研究者発掘支援事業「全固体二次電池のX線三次元イメージング測定技術の開発と電極設計」の支援により実施されました。

【用語解説】

※1. 全固体電池

液体電解液の代わりに固体電解質を用いた電池。可燃性の有機電解液を使わないため安全性が高く、エネルギー密度の向上や高速充電も期待される次世代型の二次電池。現在、車載用電池などへの応用を目指して盛んに研究開発が行われている。

※2. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※3. X線CT(X線コンピューター断層撮影)

X線を利用して物体の内部を非破壊で撮影する手法。試料に様々な角度からX線を照射して透過像を取得し、コンピューターで再構成することで内部の三次元構造を映し出す。高エネルギーの放射光X線を用いることで、電池内部の微細構造変化まで観察可能になる。BL20XUでは、観察対象の大きさに応じて、ミクロンオーダーの構造を観察する”マイクロCT”、さらに高精細なナノメートルオーダーの構造を観察する”ナノCT”の二つの測定モードを切り替えて観察することができる。

※4. シリコン負極

電池の負極にシリコンを用いたもの。従来主流の炭素系負極に比べて理論容量が桁違いに大きく電池の高容量化が可能とされている。しかし充放電に伴いシリコンは約4倍もの体積変化(膨張・収縮)を起こすため内部構造が壊れやすく、十分なサイクル寿命を確保することが難しいという課題がある。全固体電池では液体電解液による副反応が抑えられる利点はあるが、機械的な劣化の問題は残るため、本研究ではそのメカニズムを調べた。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究内容について)

立命館大学 生命科学部 教授 折笠有基

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 主幹研究員 竹内晃久

(報道について)

立命館大学広報課

TEL.075-813-8300 Email. r-koho st.ritsumei.ac.jp

st.ritsumei.ac.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)利用推進部 普及情報課

TEL. 0791-58-2785 Email. このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 241

「生命のエネルギー工場」を動かす仕組みをクライオ電子顕微鏡で解明!

2025年10月18日

京都産業大学

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

大阪大学

京都工芸繊維大学

|

私たちが生きるために欠かせないエネルギー分子「ATP1)(アデノシン三リン酸)」。このATPを作り出すのが、細胞の中にある「ATP合成酵素2)」という巨大な膜タンパク質3)です。ATP合成酵素は、生体膜に埋め込まれ、水素イオンの流れを回転運動に変換し、その力でATPを合成するという、まるでナノサイズの発電機のような働きをしています。 |

■背景

私たちの細胞を包む「生体膜」には、無数の膜タンパク質が存在しています。これらは、栄養やイオンの出入りを制御したり、情報を伝えたりと、生命活動に欠かせない役割を担う重要な分子です。さらに、多くの薬はこの膜タンパク質を標的にして作用するため、その構造を正しく理解することは、新しい薬を設計するうえで不可欠です。

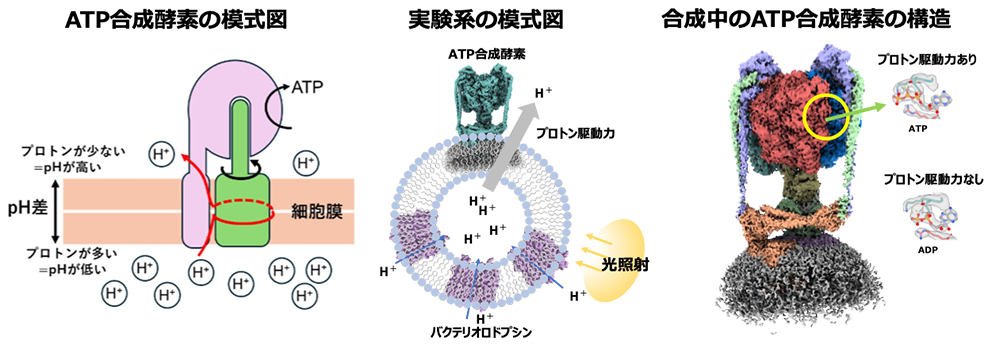

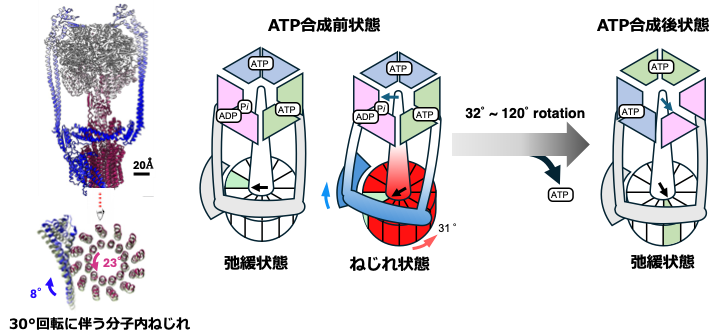

ATPは「生命のエネルギー通貨」と呼ばれ、私たちの細胞では生命のエネルギー工場であるミトコンドリアで作られます。このATPを生み出すのが、膜タンパク質であるATP合成酵素です。ATP合成酵素は、膜に埋まった部分と膜から突き出た部分からなる複雑な構造を持ち、膜内の部分では水素イオンの流れ(プロトン駆動力)によってリング状の構造 (c-ring) が回転し、その回転が膜外の部分に伝わることでATPが合成されます(図1 左)。

しかし、これまで「プロトン駆動力が働いている最中の構造」を直接見ることはできませんでした。膜タンパク質は非常に扱いが難しく、従来の構造解析では膜から取り出した状態でしか解析できなかったためです。そのため、ATP合成酵素が本来の機能を発揮している状態での構造を明らかにするには、新しい手法の開発が必要でした。

■研究手法と成果:ATP合成酵素の“動く瞬間”を捉える

研究チームは、バクテリア由来のATP合成酵素と、光で水素イオンを運ぶ膜タンパク質「バクテリオロドプシン」を、人工的に作った擬似生体膜小胞(リポソーム)に組み込みました。光を当てると、バクテリオロドプシンが水素イオンを小胞内に運び込み、その結果、膜を挟んだプロトン駆動力が発生します(図1 中)。この状態でATPの材料であるADPとリン酸を加えると、ATP合成酵素によるATP合成反応が起こります。

この反応が進行している瞬間を捉えるため、研究チームはリポソーム溶液を急速に凍結し、クライオ電子顕微鏡で観察しました。プロトン駆動力がない状態では、ATP合成酵素の触媒部位にADPが確認されました。プロトン駆動力がある状態では、触媒部位にATPが存在し、酵素が実際にATPを合成している構造が捉えられました(図1 右)。

さらに、膜に埋まったリング状の部分が約30°回転した構造が確認され、その際、膜内部分と膜外部分の間に「ねじれ」が生じていることがわかりました(図2 左)。このねじれは、回転運動が分子内で一度ねじれに変換され、その力が膜外部分の構造変化を引き起こし、ATP合成反応を進めることを示唆しています(図2 右)。

重要なのは、この「分子内ねじれ」は、従来の界面活性剤で可溶化した状態では観察されなかった現象だということです。今回の成果は、リポソームを使った新しい膜タンパク質の構造解析手法の有用性を強く示しています。

■今後の展望と医薬分野への応用

多くの薬の標的となる膜タンパク質は、生体膜に埋め込まれ、生体膜を挟んだプロトン駆動力やイオン濃度の差による膜電位のもとで働いています。薬の設計に必要な構造情報は、この「本来の状態」で得られることが理想ですが、従来の技術では不可能でした。現在知られている膜タンパク質の構造のほとんどは、界面活性剤で膜から取り出し、水に溶ける状態で解析されたものです。そのため、それが自然な構造なのか、確証はありません。

今回の研究で示した手法は、その理想に一歩近づくものです。膜タンパク質が膜電位のもとで機能している「ありのままの姿」を捉えることが可能になれば、薬剤標的膜タンパク質の理解が飛躍的に進みます。これにより、より効果的な薬剤設計が可能になり、医療に大きな革新をもたらすでしょう。

■研究プロジェクトについて

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(23H02453 [横山]、20K06514 [岸川])、武田科学振興財団 [横山]、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)の支援を受けて行われました。

<用語解説>

1). ATP (adenosine triphosphate)

様々な生体反応にエネルギー源として使われるため、細胞のエネルギー通貨とも呼ばれる。ヒトをはじめ多くの生物では、ATP合成のほとんどはATP合成酵素によって担われている。

2). ATP合成酵素 (ATP synthase)

ATPの合成を担うタンパク質。真核生物の場合、ミトコンドリア内膜、細菌の場合は細胞膜に存在する。膜に埋まった部分で、生体膜内外に形成されたpH差を回転に変換し、膜から突き出た部分で回転力を使ってATPを合成する(図1)。回転によって反応を行うため、回転分子モーターとも呼ばれる。今回の研究では、V/A-ATPaseとよばれるATP合成酵素を材料とした。安定であり、構造解析に適した試料である。

3). 膜タンパク質 (Membrane proteins)

その一部、または全体が生体膜の中に埋まっているタンパク質。細胞内外の情報伝達や物質の輸送などに関わる。タンパク質全体の約3割が膜タンパク質である。

4). クライオ電子顕微鏡法 (cryo electron microscopy)

急速凍結したタンパク質などの生体試料に電子線を照射し、透過型電子顕微鏡を用いて試料の観察を行う。得られた2次元像から画像解析により、3次元再構成を行い、生体分子の立体構造を決定する。

|

【研究に関するお問い合わせ先】 |

【研究に関するお問い合わせ先】

京都産業大学 生命科学部 教授 横山 謙(よこやま けん)

高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室

主幹研究員・コーディネーター 重松 秀樹(しげまつ ひでき)

大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター

教授 光岡 薫(みつおか かおる)

京都工芸繊維大学 応用生物学系

准教授 岸川 淳一(きしかわ じゅんいち)

【報道に関するお問い合わせ先】

京都産業大学 広報部

TEL:075-705-1411

E-mail:kouhou-bu star.kyoto-su.ac.jp

star.kyoto-su.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

大阪大学 工学研究科 総務課評価・広報係

TEL:06-6879-7231

E-mail: kou-soumu-hyoukakouhou office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp

京都工芸繊維大学 総務企画課 広報係

TEL: 075-724-7016

E-mail: kit-kisya jim.kit.ac.jp

jim.kit.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 357

マイクロ波エネルギーを1原子に集中させて化学反応

――クリーンな手法で二酸化炭素を高効率変換――

2025年10月11日

東京大学

名古屋大学

高輝度光科学研究センター

発表のポイント

♦化学反応を起こすためには、熱などのエネルギーが必要です。反応容器に熱を伝えるには、火やお湯を使って周りから全体を温める方法が一般的です。

♦今回の成果では、電子レンジ加熱の原理である「マイクロ波」を用いて「1原子だけ」を加熱し、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素を有用化合物に変換することに成功しました。

♦マイクロ波は再生可能エネルギーとの相性もよく、将来的な二酸化炭素の排出削減に貢献します。

|

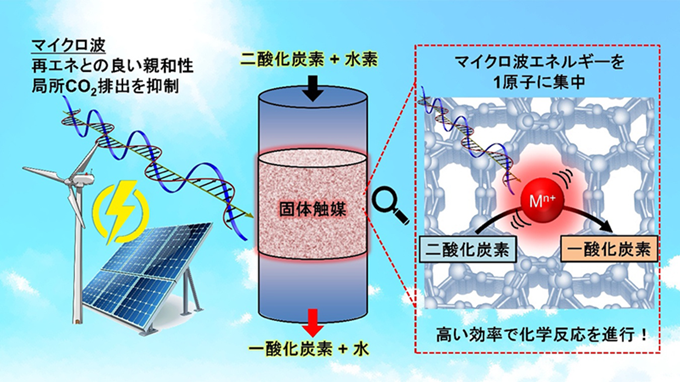

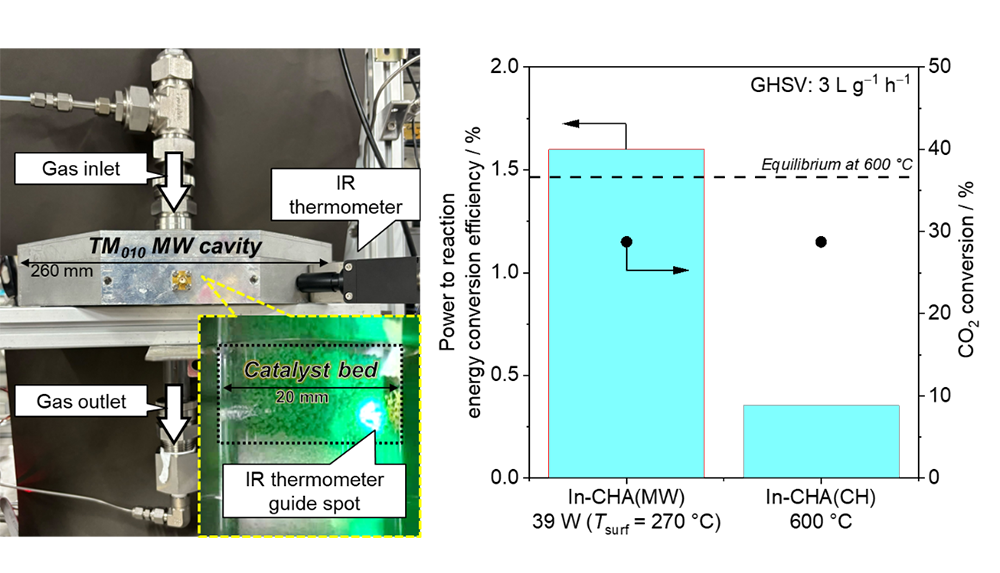

東京大学大学院工学系研究科の石橋 涼 大学院生と岸本 史直 講師、高鍋 和広 教授らによる研究グループは、名古屋大学大学院理学研究科の谷口 博基 教授、高輝度光科学研究センターの山田 大貴 主幹研究員らと共同で、マイクロ波を用いた加熱技術(注1)によって、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素から一酸化炭素を製造する逆水性ガスシフト反応(注2)が進行することを世界で初めて実証しました(図1)。本研究のポイントは、マイクロ波エネルギーをゼオライト触媒(注3)に含まれる単一原子にのみ集中させることで、化学反応に必要なエネルギーを効率的に注入したことにあります。実験室スケールで、通常の加熱方法に比べて「マイクロ波-to-化学反応のエンタルピー変化(注4)」の指標が4倍以上となりました。本成果は、マイクロ波と再生可能エネルギーの親和性の高さによる化学産業電化(注5)と、高効率な二酸化炭素変換の両面から化学工業のグリーントランスフォーメーション(GX)の道筋を強く推し進めるものとして期待されます。

|

発表内容

私たちの身の回りにある製品に用いられているプラスチックや化学繊維、ガラスといった「素材」のほとんどは、化学工場での化学反応によって製造されています。通常、化学反応には熱エネルギーが必要であり、日々大量のエネルギーが消費されています。このエネルギー源の多くは化石燃料に依存しているため、これらを再生可能エネルギー由来の電力に転換していく「化学産業電化」の実現が強く望まれています。

また多くの場合、化学反応は特定の数原子・数分子といった非常に小さな部分で起こります。したがって、大きな化学反応器の中でも本当に化学反応のエネルギーを必要とする部分は限定的です。一方で、火を使用する従来の加熱方法では、化学反応器全体に熱エネルギーが分散してしまいます。

この問題に対して、東京大学の岸本史直講師を中心とする研究チームは、電子レンジの加熱原理である「マイクロ波加熱技術」に着目し、化学反応が起こる非常に小さな部分にのみ熱エネルギーを送り届けることで化学反応の省エネルギー化と化学産業電化を両立する、新たな技術の開発に世界に先駆けて取り組んできました。2023年には、マイクロ波エネルギーがゼオライト触媒に含まれる「金属イオン活性点(注3)」に集中する現象を実験的に証明し、世界的な注目を集めました(関連情報)。

今回の研究成果では、ゼオライト触媒を丁寧に設計することで、マイクロ波エネルギーが集中した金属イオン活性点を用いて二酸化炭素の転換反応を行い、高いエネルギー効率で化学反応を進行させることに成功しました。

触媒開発にあたり東京大学の岸本講師・高鍋教授のグループでは、20種類の金属イオン種、5種類のゼオライト結晶構造、そして6種類のゼオライト中のケイ素―アルミニウム比(注3)を変化させた触媒材料に対して網羅的な実験を行い、マイクロ波加熱現象を注意深く観察しました。これらの中で最も加熱効率がよかった材料に注目して、東京大学の村岡助教・中山教授のグループによる計算化学的手法と、名古屋大学の谷口教授のグループによる高温誘電スペクトル測定を用い、ゼオライト材料のマイクロ波エネルギーの蓄積されやすさを示す、パラメーター・構造探索を実施しました。

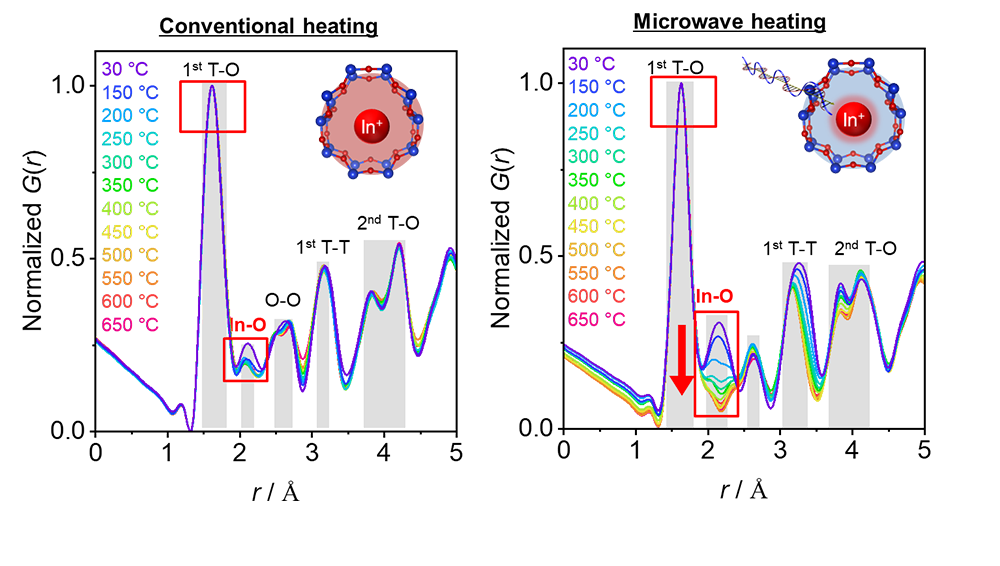

中でも加熱効率が高く、触媒機能も期待されるインジウムイオン導入チャバサイト型ゼオライト(注6)に着目し、高輝度光科学研究センターの山田主幹研究員らのグループと共同で大型放射光施設SPring-8(注7)のBL08Wビームラインを用いた高エネルギーX線全散乱測定(注8)を行いました。これにより、マイクロ波エネルギーがインジウムイオンに集中し、インジウムイオンが選択的に高い熱エネルギー状態となっていることを実験的に示すことができました(図2)。

これらの研究結果を通じて、ゼオライト触媒の精密な設計によるマイクロ波エネルギーの集中と触媒機能を両立させ、二酸化炭素と水素の反応により一酸化炭素を得る「逆水性ガスシフト反応」を高いエネルギー変換効率で進行させることに成功しました。図1に示した通り、投入エネルギーから化学反応に用いられたエネルギーへの変換効率は、マイクロ波を用いた場合に通常の全体加熱方法と比較して4倍以上に向上することが示されました。

本研究により、触媒材料を丁寧に設計することで、マイクロ波加熱技術が単なる化学産業電化の一手段に留まらず、化学反応のエネルギー効率の向上をも実現しうる手法であることが示されました。今後、より一層のエネルギー効率向上や、さまざまな触媒反応への応用展開を実現していくためには、引き続き多彩な触媒材料の開発が必要不可欠です。東京大学の岸本講師・高鍋教授らのグループでは、化学産業のGXを目指して引き続き研究開発を進めてまいります。

〇関連情報:

「プレスリリース①マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱―熱エネルギー集中による触媒システムの省エネ化に期待―」(2023/8/24)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-08-24-002

研究助成

本研究は、科研費学術変革領域研究(A)「超秩序構造が創造する物性科学」公募研究の「ギガヘルツ帯電磁波が拓く固体酸触媒の動的超秩序構造(課題番号:JP21H05550)」、同じく「動的超秩序構造に立脚した『マイクロ波触媒作用』の学理開拓(課題番号:JP23H04097)」、および科研費基盤研究B「マイクロ波触媒作用の原子レベル理解と応用(課題番号:JP24K01254)」の支援により実施されました。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科

化学システム工学専攻

岸本 史直 講師

石橋 涼 博士課程

村岡 恒輝 助教

中山 哲 教授

高鍋 和広 教授

附属総合研究機構

脇原 徹 教授

兼:同研究科 化学システム工学専攻

名古屋大学 大学院理学研究科 理学専攻

谷口 博基 教授

高輝度光科学研究センター

回折・散乱推進室

山田 大貴 主幹研究員

分光・イメージング推進室

伊奈 稔哲 研究員

【用語解説】

注1. マイクロ波を用いた加熱技術

一般的に、電子レンジで広く用いられている加熱技術です。光の一種である1 GHz程度の電磁波を物質に照射することで、その対象を発熱させることができます。工業的には窯業の乾燥工程などにも用いられている技術です。近年では化学工業において、二酸化炭素を排出しない化学反応器の加熱手段として注目されています。

注2. 逆水性ガスシフト反応

二酸化炭素と水素を反応させて一酸化炭素と水を得る化学反応です。一酸化炭素は、さまざまな有用化合物の原料となることから化学工業全体で広く用いられています。したがって、地球温暖化の原因となる二酸化炭素から、化学的に有用な物質を作る炭素循環に貢献する反応と言えます。しかし、この反応には大きなエネルギー投入が必要な点が課題となっています。

注3. ゼオライト触媒と金属イオン活性点、およびケイ素―アルミニウム比

ゼオライトは、アルミニウム・ケイ素・酸素といった地球上にありふれた元素から構成される結晶であり、石油から有用な化学物質を製造するために必要不可欠な、人類社会を支える重要な材料です。原子~分子サイズの極めて小さな細孔(2 nm)を規則的にもっており、この細孔の中に金属イオンを保持することができます。この金属イオンが化学反応を起こすための「活性点」として機能することで、化学反応を進行させることができます。この金属イオン活性点の状態を、ゼオライトを構成するケイ素とアルミニウムの比率を変化させることで制御できるため、今回の研究で探索パラメーターとして扱いました。

注4. マイクロ波-to-化学反応のエンタルピー変化

本研究を通して世界で初めて定義しました。「化学反応のエンタルピー変化」とは、化学反応における原料と生成物のエネルギーの差を指します。今回実証した逆水性ガスシフト反応では、生成物のほうが高いエネルギーを有しているため、正のエンタルピー変化が起こります(吸熱反応)。これは化学反応に連続的なエネルギー投入が必要であることを示しています。今回、「逆水性ガスシフト反応のエンタルピー変化」と「二酸化炭素の転化率」の積と、「マイクロ波発生に必要な電力」の商を、エネルギー変換効率と定義しました。

注5. 化学産業電化

化学工場の装置を、電力(特に再生可能エネルギー由来の電力)で動作させるように置き換えていくことを指します。化学産業においては、原料から製品を得る過程で多くのエネルギーを必要とします。特に加熱過程においては、バーナーやボイラーなど化石燃料を燃焼する方法が用いられています。これらの加熱方法を電力駆動方式に置き換えていくことで、工場局所での二酸化炭素排出を抑制できることから、地球温暖化対策などの観点で近年注力されています。

注6. インジウムイオン導入チャバサイト型ゼオライト

チャバサイト型ゼオライトとは、ゼオライトの一種です。前述の通りゼオライトは構成元素が単純である一方で、その結晶構造は200種類以上にもわたります。このような構造の違いによって、ゼオライトのさまざまな機能を設計することができます。チャバサイト型は、数あるゼオライトの中でも特殊な細孔構造(入り口が小さく、内部に大きな空間がある)を有していることから、高い触媒機能を発揮できるゼオライトとして注目されています。今回、このチャバサイト型ゼオライトの細孔内に、酸化数1のインジウムイオン(In+)を閉じ込めることで、高いマイクロ波加熱能と触媒活性を両立する材料を開発しました。

注7. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

注8. 高エネルギーX線全散乱測定

高エネルギーのX線(本実験では115 keV)をサンプルに照射し、散乱されたX線を測定する手法です。この散乱結果をフーリエ変換することで、全ての原子対の存在確率を距離の関数とした二体分布関数が得られます。この散乱強度は温度に依存して小さくなる傾向にあるため、インジウムイオンだけが高い熱エネルギーを有することを調べるために利用できます。本研究グループは2021年ごろから大型放射光施設SPring-8(兵庫県)のビームラインBL08Wにマイクロ波照射装置を持ち込み、特別な実験系を開発し続けてきました(課題番号:2022A1079、 2022B0532、023A1295、2023B1410、2024A1349、2024B1453)。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究内容について>

東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻

講師 岸本 史直(きしもと ふみなお)

<機関窓口>

東京大学大学院工学系研究科 広報室

Tel:03-5841-0235 E-mail:kouhou pr.t.u-tokyo.ac.jp

pr.t.u-tokyo.ac.jp

名古屋大学 総務部広報課

Tel:052-558-9735 E-mail:nu_research t.mail.nagoya-u.ac.jp

t.mail.nagoya-u.ac.jp

高輝度光科学研究センター(JASRI)利用推進部 普及情報課

Tel:0791-58-2785 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。