- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 199

「生命のエネルギー工場」を動かす仕組みをクライオ電子顕微鏡で解明!

2025年10月18日

京都産業大学

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

大阪大学

京都工芸繊維大学

|

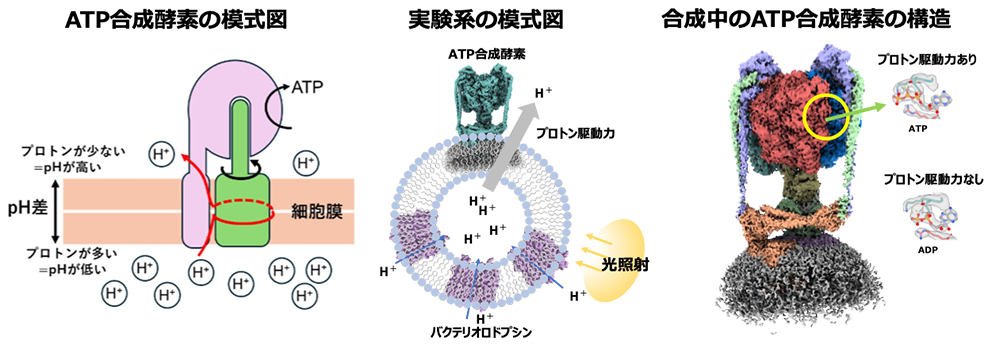

私たちが生きるために欠かせないエネルギー分子「ATP1)(アデノシン三リン酸)」。このATPを作り出すのが、細胞の中にある「ATP合成酵素2)」という巨大な膜タンパク質3)です。ATP合成酵素は、生体膜に埋め込まれ、水素イオンの流れを回転運動に変換し、その力でATPを合成するという、まるでナノサイズの発電機のような働きをしています。 |

■背景

私たちの細胞を包む「生体膜」には、無数の膜タンパク質が存在しています。これらは、栄養やイオンの出入りを制御したり、情報を伝えたりと、生命活動に欠かせない役割を担う重要な分子です。さらに、多くの薬はこの膜タンパク質を標的にして作用するため、その構造を正しく理解することは、新しい薬を設計するうえで不可欠です。

ATPは「生命のエネルギー通貨」と呼ばれ、私たちの細胞では生命のエネルギー工場であるミトコンドリアで作られます。このATPを生み出すのが、膜タンパク質であるATP合成酵素です。ATP合成酵素は、膜に埋まった部分と膜から突き出た部分からなる複雑な構造を持ち、膜内の部分では水素イオンの流れ(プロトン駆動力)によってリング状の構造 (c-ring) が回転し、その回転が膜外の部分に伝わることでATPが合成されます(図1 左)。

しかし、これまで「プロトン駆動力が働いている最中の構造」を直接見ることはできませんでした。膜タンパク質は非常に扱いが難しく、従来の構造解析では膜から取り出した状態でしか解析できなかったためです。そのため、ATP合成酵素が本来の機能を発揮している状態での構造を明らかにするには、新しい手法の開発が必要でした。

■研究手法と成果:ATP合成酵素の“動く瞬間”を捉える

研究チームは、バクテリア由来のATP合成酵素と、光で水素イオンを運ぶ膜タンパク質「バクテリオロドプシン」を、人工的に作った擬似生体膜小胞(リポソーム)に組み込みました。光を当てると、バクテリオロドプシンが水素イオンを小胞内に運び込み、その結果、膜を挟んだプロトン駆動力が発生します(図1 中)。この状態でATPの材料であるADPとリン酸を加えると、ATP合成酵素によるATP合成反応が起こります。

この反応が進行している瞬間を捉えるため、研究チームはリポソーム溶液を急速に凍結し、クライオ電子顕微鏡で観察しました。プロトン駆動力がない状態では、ATP合成酵素の触媒部位にADPが確認されました。プロトン駆動力がある状態では、触媒部位にATPが存在し、酵素が実際にATPを合成している構造が捉えられました(図1 右)。

さらに、膜に埋まったリング状の部分が約30°回転した構造が確認され、その際、膜内部分と膜外部分の間に「ねじれ」が生じていることがわかりました(図2 左)。このねじれは、回転運動が分子内で一度ねじれに変換され、その力が膜外部分の構造変化を引き起こし、ATP合成反応を進めることを示唆しています(図2 右)。

重要なのは、この「分子内ねじれ」は、従来の界面活性剤で可溶化した状態では観察されなかった現象だということです。今回の成果は、リポソームを使った新しい膜タンパク質の構造解析手法の有用性を強く示しています。

■今後の展望と医薬分野への応用

多くの薬の標的となる膜タンパク質は、生体膜に埋め込まれ、生体膜を挟んだプロトン駆動力やイオン濃度の差による膜電位のもとで働いています。薬の設計に必要な構造情報は、この「本来の状態」で得られることが理想ですが、従来の技術では不可能でした。現在知られている膜タンパク質の構造のほとんどは、界面活性剤で膜から取り出し、水に溶ける状態で解析されたものです。そのため、それが自然な構造なのか、確証はありません。

今回の研究で示した手法は、その理想に一歩近づくものです。膜タンパク質が膜電位のもとで機能している「ありのままの姿」を捉えることが可能になれば、薬剤標的膜タンパク質の理解が飛躍的に進みます。これにより、より効果的な薬剤設計が可能になり、医療に大きな革新をもたらすでしょう。

■研究プロジェクトについて

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(23H02453 [横山]、20K06514 [岸川])、武田科学振興財団 [横山]、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)の支援を受けて行われました。

<用語解説>

1). ATP (adenosine triphosphate)

様々な生体反応にエネルギー源として使われるため、細胞のエネルギー通貨とも呼ばれる。ヒトをはじめ多くの生物では、ATP合成のほとんどはATP合成酵素によって担われている。

2). ATP合成酵素 (ATP synthase)

ATPの合成を担うタンパク質。真核生物の場合、ミトコンドリア内膜、細菌の場合は細胞膜に存在する。膜に埋まった部分で、生体膜内外に形成されたpH差を回転に変換し、膜から突き出た部分で回転力を使ってATPを合成する(図1)。回転によって反応を行うため、回転分子モーターとも呼ばれる。今回の研究では、V/A-ATPaseとよばれるATP合成酵素を材料とした。安定であり、構造解析に適した試料である。

3). 膜タンパク質 (Membrane proteins)

その一部、または全体が生体膜の中に埋まっているタンパク質。細胞内外の情報伝達や物質の輸送などに関わる。タンパク質全体の約3割が膜タンパク質である。

4). クライオ電子顕微鏡法 (cryo electron microscopy)

急速凍結したタンパク質などの生体試料に電子線を照射し、透過型電子顕微鏡を用いて試料の観察を行う。得られた2次元像から画像解析により、3次元再構成を行い、生体分子の立体構造を決定する。

|

【研究に関するお問い合わせ先】 |

【研究に関するお問い合わせ先】

京都産業大学 生命科学部 教授 横山 謙(よこやま けん)

高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室

主幹研究員・コーディネーター 重松 秀樹(しげまつ ひでき)

大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター

教授 光岡 薫(みつおか かおる)

京都工芸繊維大学 応用生物学系

准教授 岸川 淳一(きしかわ じゅんいち)

【報道に関するお問い合わせ先】

京都産業大学 広報部

TEL:075-705-1411

E-mail:kouhou-bu star.kyoto-su.ac.jp

star.kyoto-su.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247

E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

大阪大学 工学研究科 総務課評価・広報係

TEL:06-6879-7231

E-mail: kou-soumu-hyoukakouhou office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp

京都工芸繊維大学 総務企画課 広報係

TEL: 075-724-7016

E-mail: kit-kisya jim.kit.ac.jp

jim.kit.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 201

X線CTで全固体電池の内部構造を可視化

― 高性能化への設計指針を提示 ―

2025年10月14日

立命館大学

高輝度光科学研究センター

立命館大学生命科学研究科の松本真緒修士課程学生(当時)、鐘承超助教、折笠有基教授らの研究グループは、高輝度光科学研究センターの竹内晃久主幹研究員、上椙真之主幹研究員、上杉健太朗主席研究員らと共同で、次世代の高性能電池として期待される全固体電池の内部で起こる変化を、充放電反応中のX線CTによって非破壊で三次元観察し、その潜在能力を解明しました。

本研究成果は、2025年10月8日に、アメリカ化学会の「ACS Nano」誌にオンライン掲載されました。

発表のポイント

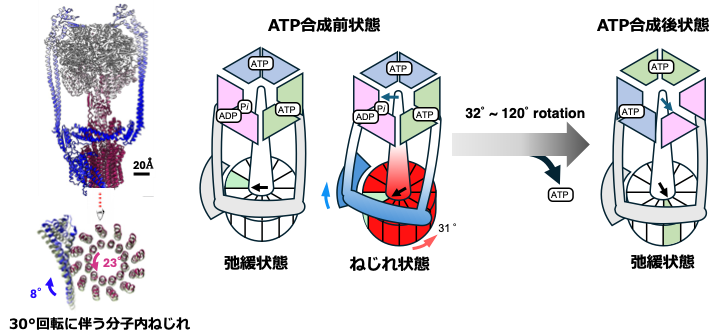

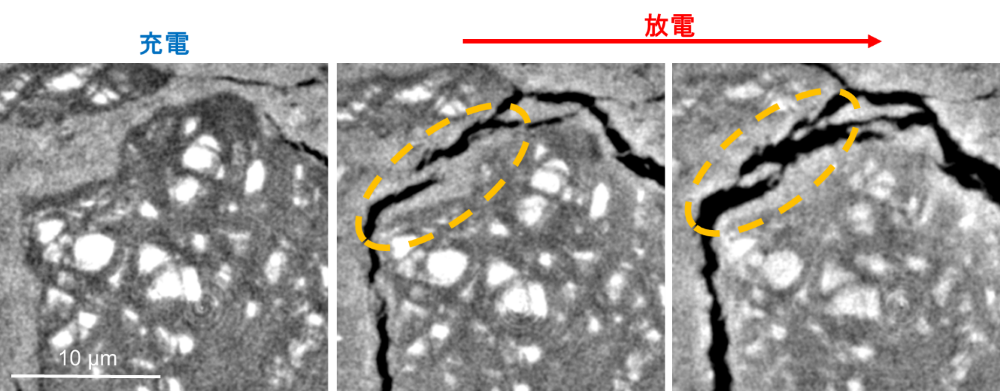

●全固体電池作動中にシリコン負極が充放電反応で膨張・収縮するようすをとらえ、電極と固体電解質の接合部分に生じる微小な隙間(ボイド)や亀裂を観察しました。

●特に、シリコンの体積が縮む際にも電極表面に固体電解質の一部が張り付き、電極が完全には孤立しないことが充放電サイクルの安定性に寄与していることを発見しました。

●本成果は、全固体電池のサイクル性能を飛躍的に高める設計指針につながると期待されます。

|

スマートフォンや電気自動車などに幅広く使われているリチウムイオン電池では、液体の電解液が一般的に用いられています。一方、次世代電池として注目されている全固体電池※1は電解液を固体材料に置き換えることで安全性の向上や、急速充電の可能性が注目されています。しかし、固体電解質を使う全固体電池内部では、液体電解質のような容易な形状変化は望めないために、材料同士の接触性低下が大きなデメリットです。 |

<研究の背景>

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く充放電を繰り返せることから広く普及している二次電池です。一方で、電気自動車用途には液体電解液の可燃性による安全性や、さらなる大容量化への課題があります。次世代電池として期待される全固体電池は、電解液の代わりに固体の電解質を用いることで安全性を高められるだけでなく、エネルギー密度の向上や高速充電も可能になると考えられ、世界中で研究開発が進められています。一方で、固体で構成された電池内部では、充放電に伴う電極材料と固体電解質の接触状態の変化など、液体電解液を用いる従来電池とは異なる現象が起こります。そのメカニズムを理解し、課題を解決するには、電池の内部で起こる変化を詳細に観察する必要があります。しかし電池は密閉構造であり、動作中に中を見ることは容易ではありません。そのため、従来は電池を一度分解してから顕微鏡で断面を調べる手法などが取られてきました。しかしこの方法では、実際の動作中にどのような変化が起きているかを追うことはできず、電池劣化の原因解明や性能向上の指針を得るうえで制約がありました。

<研究の内容>

物質を良く透過する高いエネルギーのX線が使える大型放射光施設SPring-8のビームラインにおいて、ナノオーダーの構造を観察できるX線CT装置を用いて全固体電池をそのまま透視し、充放電しながら内部構造の変化を逐次観察することに挑みました。X線CTは医療用のCTスキャンと同様の原理で、X線透過像から試料内部の三次元構造を再構成する技術です。今回は特に位相差イメージングという手法を用いることで、シリコンや硫化物電解質のような軽元素からなる材料同士の境界も高いコントラストで識別することに成功しました。その結果、全固体電池の性能を左右する電極-電解質界面の様子を、従来にない精細さでとらえることができました。

今回観察に用いたのは、正極にニッケル・コバルト・マンガン酸リチウム、負極にシリコン、固体電解質に硫化物(塩化リチウム六フッ化リン硫黄:一般的な全固体電池用電解質材料)を組み合わせた全固体電池セルです。このセルを放射光X線CT装置に設置し、充放電させながら、内部の様子を追跡しました。三次元画像解析により、図1に示すように、シリコン負極内の個々のシリコン粒子が充電に伴って膨張し、放電時には大きく収縮する様子が明らかになりました。このときシリコン粒子と固体電解質の境界を見ると、シリコンが縮むにつれて周囲に殻状の隙間が形成され、電極と電解質の界面の一部が剥がれていく様子がとらえられました。一般にシリコン負極では、液体電解液を用いる電池でも大きな体積変化が問題となりますが、全固体電池の場合もシリコンの収縮に追従できず固体電解質が変形・剥離することで、電極界面の一部にイオンが通れない隙間が生じることを直接証明しました。

一方で、興味深いことにシリコン粒子が固体電解質から完全に離れてしまうわけではないこともわかりました。図2に示す拡大画像では、シリコン粒子の表面に固体電解質が薄く残って「橋」のように繋がっている部分があり、リチウムイオンの通路が部分的に維持されていました。実際、初回の充放電サイクル後も、安定な充放電効率が観測されます。このことは、シリコンと固体電解質の接触が一度途切れても完全には失われず、ある程度は再び接触を回復してイオンが通れるようになる可能性を示しています。

また、シリコン粒子の周囲で起こる界面剥離(隙間形成)には方向による差があることが判明しました。シリコン粒子の左右側面(水平方向)から隙間が生じ始め、次いで下側(固体電解質側)、最後に上側(集電体側)の順で剥離が進む様子が観察されました。これは電池内部で上下方向にかかっている圧力が左右より大きいため、上下から押さえられている部分では粒子の動きが抑えられ、隙間が生じにくいためと考えられます。このような不均一な反応が進行することは、シリコン粒子の孤立を抑制させることに寄与しているものと考えられます。

<社会的な意義>

今回の研究成果は、次世代電池として期待される「全固体電池」の性能向上に向けた重要な知見を提供するものです。

特に、シリコンなどの大容量な電極材料を用いた際に課題となっていた「電極と固体電解質の界面接触劣化」の実態をX線CTによる三次元観察で明らかにしました。これにより、電池内部でリチウムイオンが通る経路を維持するための設計指針が得られ、以下のような技術革新につながることが期待されます。

・電池のサイクル寿命の向上

・急速充電が可能な電気自動車の実現

・安全性の高い大容量エネルギー貯蔵システムの開発

今後は、電池材料の改良や製造プロセスの工夫によって、電極と電解質の界面の安定性をさらに高める技術開発が進むと考えられます。研究グループでは、今回解明されたメカニズムをもとに、より長寿命で高性能な全固体電池の実現に向けた材料設計や新たな計測技術の開発にも取り組んでいきます。

本研究の一部は、科学技術振興機構(通称「JST」)未来社会創造事業「共通基盤」領域、本格研究「マルチスケール計測・計算技術の融合による高スループット・デバイス開発支援プラットフォーム(課題番号:JPMJMI24G1)」、および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 官民による若手研究者発掘支援事業「全固体二次電池のX線三次元イメージング測定技術の開発と電極設計」の支援により実施されました。

【用語解説】

※1. 全固体電池

液体電解液の代わりに固体電解質を用いた電池。可燃性の有機電解液を使わないため安全性が高く、エネルギー密度の向上や高速充電も期待される次世代型の二次電池。現在、車載用電池などへの応用を目指して盛んに研究開発が行われている。

※2. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※3. X線CT(X線コンピューター断層撮影)

X線を利用して物体の内部を非破壊で撮影する手法。試料に様々な角度からX線を照射して透過像を取得し、コンピューターで再構成することで内部の三次元構造を映し出す。高エネルギーの放射光X線を用いることで、電池内部の微細構造変化まで観察可能になる。BL20XUでは、観察対象の大きさに応じて、ミクロンオーダーの構造を観察する”マイクロCT”、さらに高精細なナノメートルオーダーの構造を観察する”ナノCT”の二つの測定モードを切り替えて観察することができる。

※4. シリコン負極

電池の負極にシリコンを用いたもの。従来主流の炭素系負極に比べて理論容量が桁違いに大きく電池の高容量化が可能とされている。しかし充放電に伴いシリコンは約4倍もの体積変化(膨張・収縮)を起こすため内部構造が壊れやすく、十分なサイクル寿命を確保することが難しいという課題がある。全固体電池では液体電解液による副反応が抑えられる利点はあるが、機械的な劣化の問題は残るため、本研究ではそのメカニズムを調べた。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

(研究内容について)

立命館大学 生命科学部 教授 折笠有基

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) 主幹研究員 竹内晃久

(報道について)

立命館大学広報課

TEL.075-813-8300 Email. r-koho st.ritsumei.ac.jp

st.ritsumei.ac.jp

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)利用推進部 普及情報課

TEL. 0791-58-2785 Email. このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 271

ウイルス由来のペプチドが細菌の生命必須の装置を止める仕組みを解明

〜薬剤耐性菌克服への重要な手掛かり〜

2025年10月9日

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学

公益財団法人高輝度光科学研究センター

東京理科大学

発表のポイント

●細菌の生存に必須な細胞壁の部品を輸送する細胞膜のタンパク質MurJに、細菌に感染するウイルス(バクテリオファージ)の小型溶菌ペプチドLysMが直接結合して固定し、輸送機能を阻害する仕組みを解明しました。

● クライオ電子顕微鏡 (cryo-EM)によってMurJとLysMの立体構造を決定し、LysMのMurJ阻害機構を分子レベルで解明しました。

● 強力な溶菌活性を持つLysMは、耐性菌や細菌種に応じた改変型LysMの開発など、新しい抗生物質開発に役立ちます。

|

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑一裕)先端科学技術研究科バイオサイエンス領域構造生命科学研究室の塚崎智也教授、甲賀栄貴助教、博士後期課程学生(当時) ナパティップ・レプリーダコン、宮崎亮次助教らの研究グループは、高輝度光科学研究センターの重松秀樹主幹研究員、東京理科大学の森貴治准教授との共同研究により、細菌に感染するウイルス(バクテリオファージ、注1)が持つ超小型溶菌タンパク質LysMが、大腸菌の必須膜タンパク質MurJに直接結合し、その構造変化を阻害する仕組みを解明しました。 |

【背景と目的】

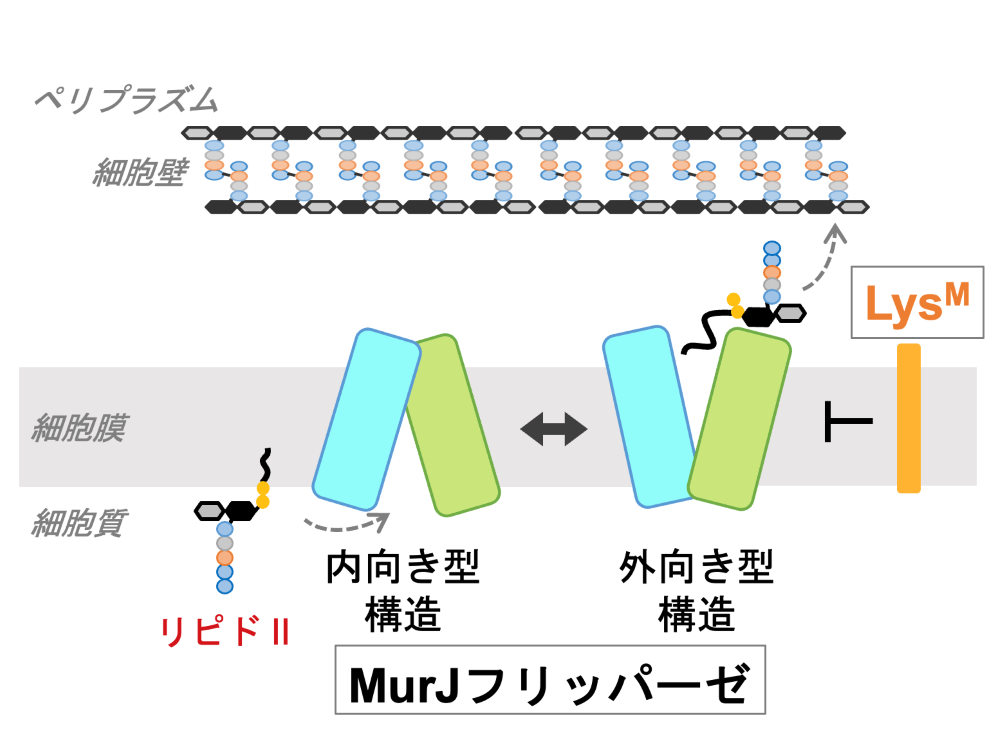

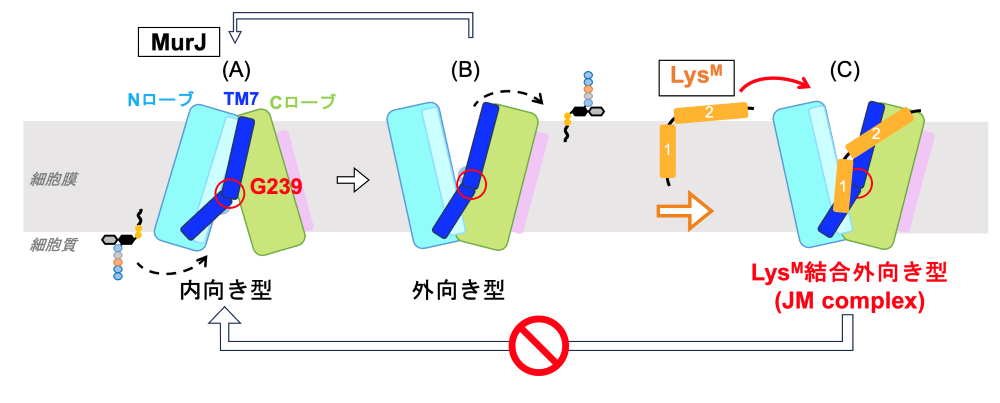

真正細菌は、細胞膜の外側に細胞の形を維持するための細胞壁を持っています。ペニシリンなど多くの抗生物質は、この細胞壁の合成を妨げることで効果を発揮します。細胞壁の合成には、細胞質でつくられる前駆体分子「Lipid II(リピドII)」が必要であり、MurJはこのリピドIIを細胞膜の内側から外側へ運ぶために欠かせない膜タンパク質です。MurJは、細胞質側またはペリプラズム側に向かってV字型に開いた「内向き型」と「外向き型」の2つの状態を交互に繰り返すことで、リピドIIを輸送します(図1)。

一方、細菌に感染するウイルス(バクテリオファージ)の中には、宿主の細胞壁を破壊する小型タンパク質を持つものがあります。特に、LevivirusファージM由来の37アミノ酸からなるタンパク質LysM(別名 SglM)は、MurJを阻害して細胞壁前駆体リピドIIの輸送を止め、細胞壁の合成を妨げることで細菌を溶菌させます。しかし、その詳細な阻害機構はこれまで不明でした。本研究では、クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)による構造解析を中心に、LysMがMurJをどのように阻害し、リピドIIの輸送を停止させるのかという分子メカニズムを解明することを目指しました。

図1: MurJは、細胞質で合成された前駆体分子リピドIIを、構造を「内向き型」と「外向き型」に切り替えることで膜の外側へ運ぶ。

【研究の内容】

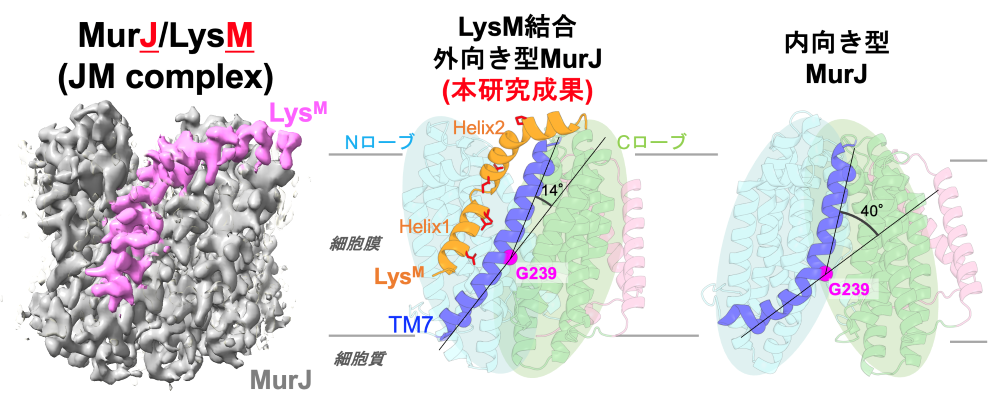

本研究では、LysMがMurJにどのように結合し、その機能を阻害するのかを明らかにするために、MurJとLysMの立体構造解析を行いました。MurJとLysMの複合体(JM(ジャム)複合体: 詰まるという意味をこめてジャム複合体と読む)を精製し、クライオ電子顕微鏡により3.09Å分解能(注3)で複合体の立体構造を決定しました(図2)。得られた構造は、MurJが「外向き型」構造に固定された状態であり、その開口部にLysMがくさび状に結合している様子が可視化されました。LysMは二本のヘリックス(らせん構造)から構成され、膜内に深く埋まる部分と膜表面に沿って配置される部分を持つことが示されました。LysMがMurJの外向き型構造の割れ目にくさびのように入り込むことで、MurJが本来行うべき構造変化を物理的に妨げている様子が明らかになりました。

図2: MurJ/LysM(JM)複合体の立体構造

左:クライオ電子顕微鏡により得られたJM複合体の立体像、灰色はMurJ、マゼンタはLysMを示す。中央: LysM結合MurJの外向き型構造。LysM(オレンジ)、機能に必須なアミノ酸は赤で示している。右:これまでに報告された内向き型構造。

さらにLysMのどの部分が機能に重要かを調べるため、変異体を用いた解析によってLysMの機能に不可欠なアミノ酸残基を同定しました。これらのアミノ酸残基は、構造解析においても直接的に接触する領域であることが確認されました。

また既知の構造との詳細な比較により、LysMは、MurJの構造変化に重要な領域(TM7)に相互作用することが明らかとなりました(図3)。つまり、TM7の構造変化はG239を中心に起きるが、LysMはG239付近に結合することでTM7を直線状に固定化することが判明したのです。LysMの結合は、MurJを外向き型構造に安定化させることが示されました。

一方、これまで報告されている内向き構造では、TM7はG239を中心に大きく折れ曲がっています。このLysMによる安定化は分子動力学計算によってもサポートされました。これらの結果を総合して、LysMはMurJの動きを固定化することでリピドIIの輸送を停止させ、その結果、細胞壁合成を阻害し細菌の生存を妨げるという作用モデルを提案しました。

図3:LysMによるMurJの阻害モデル

(A)内向き型では、細胞質側からリピドIIを取り込む。(B)外向き型ではペリプラズム側に開いてリピドIIを放出する。その後、MurJは再び内向き型に戻り、輸送サイクルを繰り返す。(C)LysMはMurJの外向き型に結合し、TM7に存在する残基の柔軟な動きを制限することで、MurJ構造変化が阻害される。

【今後の展開】

本研究により、LysMがMurJに結合してその動きを阻害する分子メカニズムが明らかになりました。この成果は、細菌が生きるために必須な膜輸送体の動作原理を理解するうえでも大きな意義を持つだけでなく、MurJを標的とする新しい抗菌薬の開発につながります。今後は、この作用メカニズムを基盤として、LysMの宿主特異性を改変し、耐性菌を含む多様な病原性細菌にも応用できるMurJ阻害型の創薬研究を進めていきたいと考えています。

【用語解説】

注1. バクテリオファージ

細菌に感染して増殖するウイルスの総称。細菌の中に入り込み、自身の複製とともに宿主細菌を破壊する性質を持つ。自然界には多様な種類が存在する。

注2. クライオ電子顕微鏡

タンパク質の構造解析に広く用いられている、試料を極低温に冷却し、電子顕微鏡で観察する手法。X線結晶構造解析では困難だった、結晶化が難しいタンパク質の構造解析に大きく貢献している。

注3. 分解能

対象物の細部をどの程度まで識別できるかを示す指標。本稿での高い分解能とは、その値(単位はÅ)がより低いものを指し、それだけ細部まで識別可能になる。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究に関すること>

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 構造生命科学研究室

教授 塚崎 智也

研究室紹介ホームページ:https://bsw3.naist.jp/tsukazaki/

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 構造生命科学研究室

助教 甲賀 栄貴

高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室

主幹研究員・コーディネーター 重松 秀樹

東京理科大学 理学部

准教授 森 貴治

研究室紹介ホームページ:https://www.rs.tus.ac.jp/t.mori/

<報道に関すること>

奈良先端科学技術大学院大学 企画総務課 渉外企画係

TEL:0743-72-5063 FAX:0743-72-5011 E-mail:s-kikaku ad.naist.jp

ad.naist.jp

高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

東京理科大学 広報課

TEL:03-5228-8107 E-mail:koho admin.tus.ac.jp

admin.tus.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 322

マイクロ波エネルギーを1原子に集中させて化学反応

――クリーンな手法で二酸化炭素を高効率変換――

2025年10月11日

東京大学

名古屋大学

高輝度光科学研究センター

発表のポイント

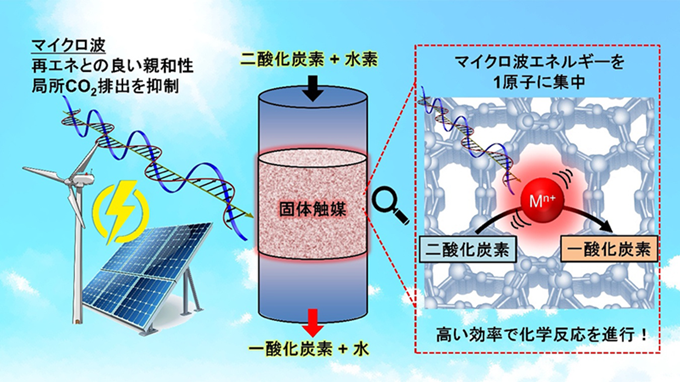

♦化学反応を起こすためには、熱などのエネルギーが必要です。反応容器に熱を伝えるには、火やお湯を使って周りから全体を温める方法が一般的です。

♦今回の成果では、電子レンジ加熱の原理である「マイクロ波」を用いて「1原子だけ」を加熱し、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素を有用化合物に変換することに成功しました。

♦マイクロ波は再生可能エネルギーとの相性もよく、将来的な二酸化炭素の排出削減に貢献します。

|

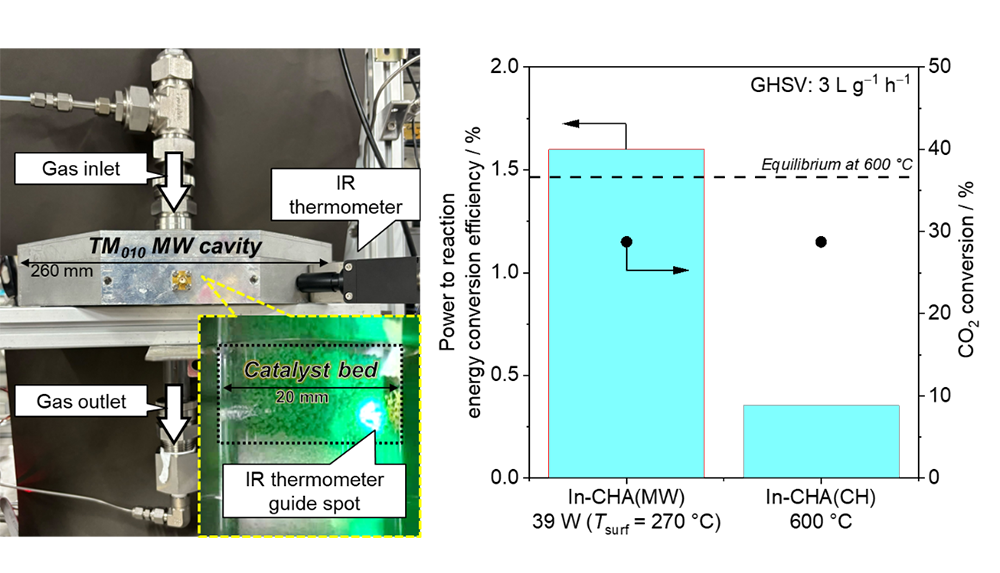

東京大学大学院工学系研究科の石橋 涼 大学院生と岸本 史直 講師、高鍋 和広 教授らによる研究グループは、名古屋大学大学院理学研究科の谷口 博基 教授、高輝度光科学研究センターの山田 大貴 主幹研究員らと共同で、マイクロ波を用いた加熱技術(注1)によって、高いエネルギー変換効率で二酸化炭素から一酸化炭素を製造する逆水性ガスシフト反応(注2)が進行することを世界で初めて実証しました(図1)。本研究のポイントは、マイクロ波エネルギーをゼオライト触媒(注3)に含まれる単一原子にのみ集中させることで、化学反応に必要なエネルギーを効率的に注入したことにあります。実験室スケールで、通常の加熱方法に比べて「マイクロ波-to-化学反応のエンタルピー変化(注4)」の指標が4倍以上となりました。本成果は、マイクロ波と再生可能エネルギーの親和性の高さによる化学産業電化(注5)と、高効率な二酸化炭素変換の両面から化学工業のグリーントランスフォーメーション(GX)の道筋を強く推し進めるものとして期待されます。

|

発表内容

私たちの身の回りにある製品に用いられているプラスチックや化学繊維、ガラスといった「素材」のほとんどは、化学工場での化学反応によって製造されています。通常、化学反応には熱エネルギーが必要であり、日々大量のエネルギーが消費されています。このエネルギー源の多くは化石燃料に依存しているため、これらを再生可能エネルギー由来の電力に転換していく「化学産業電化」の実現が強く望まれています。

また多くの場合、化学反応は特定の数原子・数分子といった非常に小さな部分で起こります。したがって、大きな化学反応器の中でも本当に化学反応のエネルギーを必要とする部分は限定的です。一方で、火を使用する従来の加熱方法では、化学反応器全体に熱エネルギーが分散してしまいます。

この問題に対して、東京大学の岸本史直講師を中心とする研究チームは、電子レンジの加熱原理である「マイクロ波加熱技術」に着目し、化学反応が起こる非常に小さな部分にのみ熱エネルギーを送り届けることで化学反応の省エネルギー化と化学産業電化を両立する、新たな技術の開発に世界に先駆けて取り組んできました。2023年には、マイクロ波エネルギーがゼオライト触媒に含まれる「金属イオン活性点(注3)」に集中する現象を実験的に証明し、世界的な注目を集めました(関連情報)。

今回の研究成果では、ゼオライト触媒を丁寧に設計することで、マイクロ波エネルギーが集中した金属イオン活性点を用いて二酸化炭素の転換反応を行い、高いエネルギー効率で化学反応を進行させることに成功しました。

触媒開発にあたり東京大学の岸本講師・高鍋教授のグループでは、20種類の金属イオン種、5種類のゼオライト結晶構造、そして6種類のゼオライト中のケイ素―アルミニウム比(注3)を変化させた触媒材料に対して網羅的な実験を行い、マイクロ波加熱現象を注意深く観察しました。これらの中で最も加熱効率がよかった材料に注目して、東京大学の村岡助教・中山教授のグループによる計算化学的手法と、名古屋大学の谷口教授のグループによる高温誘電スペクトル測定を用い、ゼオライト材料のマイクロ波エネルギーの蓄積されやすさを示す、パラメーター・構造探索を実施しました。

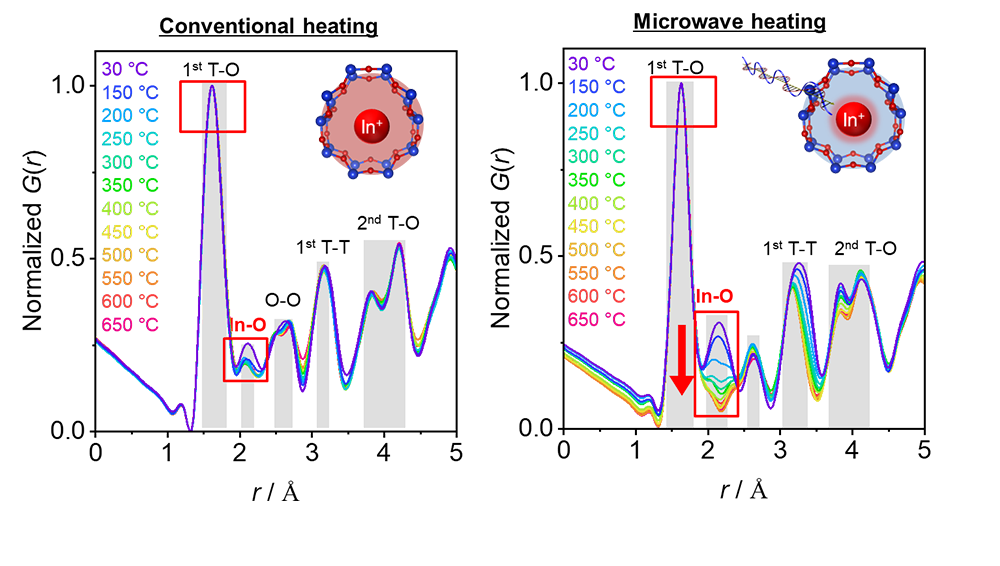

中でも加熱効率が高く、触媒機能も期待されるインジウムイオン導入チャバサイト型ゼオライト(注6)に着目し、高輝度光科学研究センターの山田主幹研究員らのグループと共同で大型放射光施設SPring-8(注7)のBL08Wビームラインを用いた高エネルギーX線全散乱測定(注8)を行いました。これにより、マイクロ波エネルギーがインジウムイオンに集中し、インジウムイオンが選択的に高い熱エネルギー状態となっていることを実験的に示すことができました(図2)。

これらの研究結果を通じて、ゼオライト触媒の精密な設計によるマイクロ波エネルギーの集中と触媒機能を両立させ、二酸化炭素と水素の反応により一酸化炭素を得る「逆水性ガスシフト反応」を高いエネルギー変換効率で進行させることに成功しました。図1に示した通り、投入エネルギーから化学反応に用いられたエネルギーへの変換効率は、マイクロ波を用いた場合に通常の全体加熱方法と比較して4倍以上に向上することが示されました。

本研究により、触媒材料を丁寧に設計することで、マイクロ波加熱技術が単なる化学産業電化の一手段に留まらず、化学反応のエネルギー効率の向上をも実現しうる手法であることが示されました。今後、より一層のエネルギー効率向上や、さまざまな触媒反応への応用展開を実現していくためには、引き続き多彩な触媒材料の開発が必要不可欠です。東京大学の岸本講師・高鍋教授らのグループでは、化学産業のGXを目指して引き続き研究開発を進めてまいります。

〇関連情報:

「プレスリリース①マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱―熱エネルギー集中による触媒システムの省エネ化に期待―」(2023/8/24)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2023-08-24-002

研究助成

本研究は、科研費学術変革領域研究(A)「超秩序構造が創造する物性科学」公募研究の「ギガヘルツ帯電磁波が拓く固体酸触媒の動的超秩序構造(課題番号:JP21H05550)」、同じく「動的超秩序構造に立脚した『マイクロ波触媒作用』の学理開拓(課題番号:JP23H04097)」、および科研費基盤研究B「マイクロ波触媒作用の原子レベル理解と応用(課題番号:JP24K01254)」の支援により実施されました。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科

化学システム工学専攻

岸本 史直 講師

石橋 涼 博士課程

村岡 恒輝 助教

中山 哲 教授

高鍋 和広 教授

附属総合研究機構

脇原 徹 教授

兼:同研究科 化学システム工学専攻

名古屋大学 大学院理学研究科 理学専攻

谷口 博基 教授

高輝度光科学研究センター

回折・散乱推進室

山田 大貴 主幹研究員

分光・イメージング推進室

伊奈 稔哲 研究員

【用語解説】

注1. マイクロ波を用いた加熱技術

一般的に、電子レンジで広く用いられている加熱技術です。光の一種である1 GHz程度の電磁波を物質に照射することで、その対象を発熱させることができます。工業的には窯業の乾燥工程などにも用いられている技術です。近年では化学工業において、二酸化炭素を排出しない化学反応器の加熱手段として注目されています。

注2. 逆水性ガスシフト反応

二酸化炭素と水素を反応させて一酸化炭素と水を得る化学反応です。一酸化炭素は、さまざまな有用化合物の原料となることから化学工業全体で広く用いられています。したがって、地球温暖化の原因となる二酸化炭素から、化学的に有用な物質を作る炭素循環に貢献する反応と言えます。しかし、この反応には大きなエネルギー投入が必要な点が課題となっています。

注3. ゼオライト触媒と金属イオン活性点、およびケイ素―アルミニウム比

ゼオライトは、アルミニウム・ケイ素・酸素といった地球上にありふれた元素から構成される結晶であり、石油から有用な化学物質を製造するために必要不可欠な、人類社会を支える重要な材料です。原子~分子サイズの極めて小さな細孔(2 nm)を規則的にもっており、この細孔の中に金属イオンを保持することができます。この金属イオンが化学反応を起こすための「活性点」として機能することで、化学反応を進行させることができます。この金属イオン活性点の状態を、ゼオライトを構成するケイ素とアルミニウムの比率を変化させることで制御できるため、今回の研究で探索パラメーターとして扱いました。

注4. マイクロ波-to-化学反応のエンタルピー変化

本研究を通して世界で初めて定義しました。「化学反応のエンタルピー変化」とは、化学反応における原料と生成物のエネルギーの差を指します。今回実証した逆水性ガスシフト反応では、生成物のほうが高いエネルギーを有しているため、正のエンタルピー変化が起こります(吸熱反応)。これは化学反応に連続的なエネルギー投入が必要であることを示しています。今回、「逆水性ガスシフト反応のエンタルピー変化」と「二酸化炭素の転化率」の積と、「マイクロ波発生に必要な電力」の商を、エネルギー変換効率と定義しました。

注5. 化学産業電化

化学工場の装置を、電力(特に再生可能エネルギー由来の電力)で動作させるように置き換えていくことを指します。化学産業においては、原料から製品を得る過程で多くのエネルギーを必要とします。特に加熱過程においては、バーナーやボイラーなど化石燃料を燃焼する方法が用いられています。これらの加熱方法を電力駆動方式に置き換えていくことで、工場局所での二酸化炭素排出を抑制できることから、地球温暖化対策などの観点で近年注力されています。

注6. インジウムイオン導入チャバサイト型ゼオライト

チャバサイト型ゼオライトとは、ゼオライトの一種です。前述の通りゼオライトは構成元素が単純である一方で、その結晶構造は200種類以上にもわたります。このような構造の違いによって、ゼオライトのさまざまな機能を設計することができます。チャバサイト型は、数あるゼオライトの中でも特殊な細孔構造(入り口が小さく、内部に大きな空間がある)を有していることから、高い触媒機能を発揮できるゼオライトとして注目されています。今回、このチャバサイト型ゼオライトの細孔内に、酸化数1のインジウムイオン(In+)を閉じ込めることで、高いマイクロ波加熱能と触媒活性を両立する材料を開発しました。

注7. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

注8. 高エネルギーX線全散乱測定

高エネルギーのX線(本実験では115 keV)をサンプルに照射し、散乱されたX線を測定する手法です。この散乱結果をフーリエ変換することで、全ての原子対の存在確率を距離の関数とした二体分布関数が得られます。この散乱強度は温度に依存して小さくなる傾向にあるため、インジウムイオンだけが高い熱エネルギーを有することを調べるために利用できます。本研究グループは2021年ごろから大型放射光施設SPring-8(兵庫県)のビームラインBL08Wにマイクロ波照射装置を持ち込み、特別な実験系を開発し続けてきました(課題番号:2022A1079、 2022B0532、023A1295、2023B1410、2024A1349、2024B1453)。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

<研究内容について>

東京大学大学院工学系研究科 化学システム工学専攻

講師 岸本 史直(きしもと ふみなお)

<機関窓口>

東京大学大学院工学系研究科 広報室

Tel:03-5841-0235 E-mail:kouhou pr.t.u-tokyo.ac.jp

pr.t.u-tokyo.ac.jp

名古屋大学 総務部広報課

Tel:052-558-9735 E-mail:nu_research t.mail.nagoya-u.ac.jp

t.mail.nagoya-u.ac.jp

高輝度光科学研究センター(JASRI)利用推進部 普及情報課

Tel:0791-58-2785 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

- 詳細

- 投稿者: Super User

- カテゴリ: プレスリリース

- 参照数: 376

電子の「自転」と「公転」がもつれ合う姿を可視化

――物性起源の解明から量子材料設計へ――

2025年10月8日

東京大学

高輝度光科学研究センター

近畿大学

東北大学

理化学研究所

科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

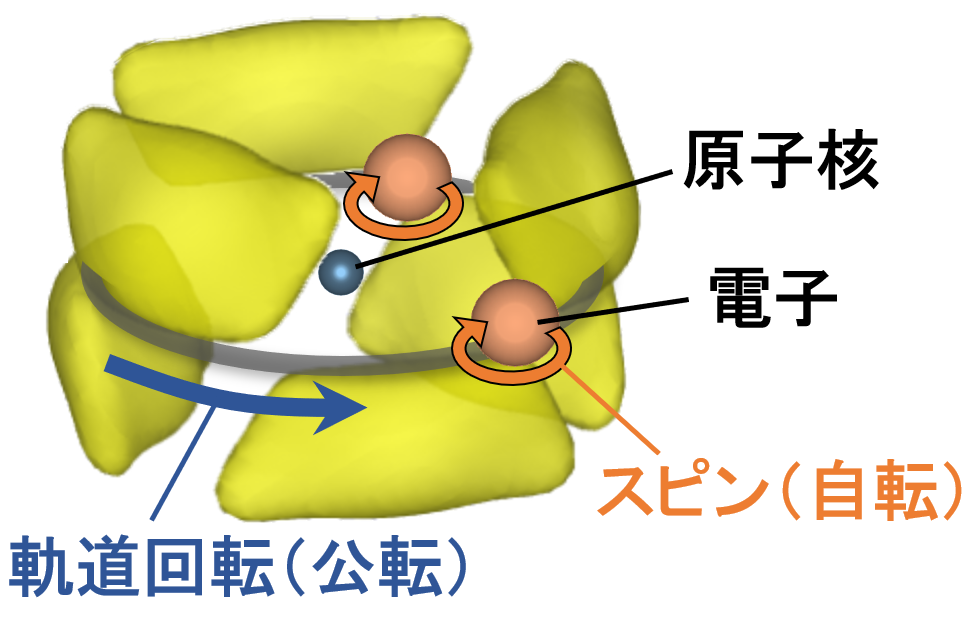

◆スピンと軌道回転運動の間に強い相互作用が働く「4f電子」の空間分布を、世界で初めて 可視化しました。

◆電子のスピン(自転)と軌道回転(公転)が互いに強く結びついた特異な状態を、放射光X線で直接観測しました。

◆磁石材料や量子コンピュータ材料など、次世代技術の基盤となる電子状態の理解に大きく貢献することが期待されます。

|

東京大学大学院新領域創成科学研究科の鬼頭俊介助教、有馬孝尚教授(兼:理化学研究所創発物性科学研究センター センター長)、高輝度光科学研究センターの中村唯我研究員、近畿大学理工学部 の杉本邦久教授、東北大学金属材料研究所の野村悠祐教授らの研究グループは、東京大学大学院工学系研究科、同大学大学院理学系研究科、理化学研究所との共同で、ランタノイド元素(注1)周りに存在する「4f電子」(注2)の空間的な広がりを世界で初めて直接観測しました。 |

【これまでの背景・経緯】

私たちの生活に欠かせないスマートフォンや電気自動車、発電機の磁石、発光材料や光通信機器など、多くの先端技術は電子の性質を利用しています。その中でも特に重要なのが「4f電子」です。この4f電子は、4f軌道に入る電子で、外側の軌道にある電子に覆われているため周囲の原子の影響を受けにくい一方で、強いスピン-軌道相互作用を示します。これは、電子のスピン(自転)と軌道回転(公転)運動が強く結びついた状態のことで、物質の磁気的性質や発光特性、さらには量子状態の安定性を決める大きな要因になります。したがって、4f電子の姿を直接とらえることは、物質の性質を理解するうえで重要な手がかりになります。しかし、4f電子の数は原子全体の電子の中では少なく、その信号も非常に弱いため、これまでその分布を直接観測することは困難でした。

本研究グループは、日本最大の放射光施設SPring-8で得られる高エネルギーX線と、独自に開発したCDFS法を組み合わせ、価電子密度分布を高精度に観測することでこの課題を克服しました。ここで重要なのは、観測対象が原子全体の電子ではなく「価電子」である点です。ランタノイド元素の周りには、数個の4f電子(価電子)と54個の内殻電子がありますが、前者のみを選択することで高精度な観測が可能になりました。これまで本研究グループは、遷移金属における3d電子や分子性結晶における結合電子を可視化してきましたが(関連情報)、4f電子の直接観測は世界初の試みです。多数の内殻電子は強い散乱を生みますが、それを第一原理計算(注6)で精密に再現し、その影響を差し引くことで、4f電子の直接観測に挑みました。

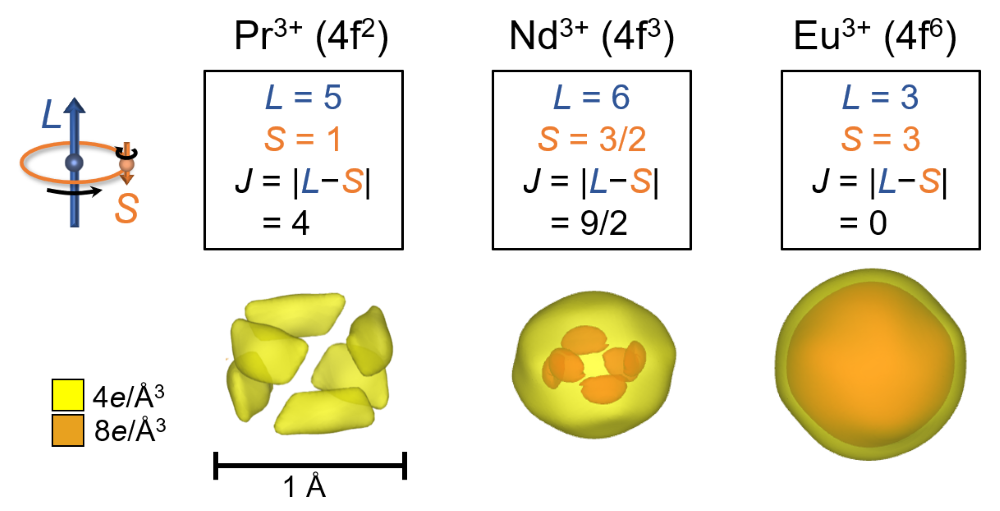

研究対象としたのは、パイロクロア型イリジウム酸化物A2Ir2O7(A = プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、ユウロピウム(Eu))です。これらは量子スピン液体(注7)や異常ホール効果(注8)など多彩な量子現象を示すことで知られ、電子状態を直接調べる意義が大きい物質です。CDFS法によって価電子密度分布を可視化した結果、PrやNdの周りでは4f電子が方向によって分布が異なるのに対し、Euでは球対称的な分布が観測されました(図1)。これらはスピン-軌道相互作用と周囲のイオンの影響を考慮した理論計算とよく一致し、スピンと軌道が強くもつれ合ったスピン-軌道相互作用の姿を、世界で初めて実空間で直接捉えたことを示しています。

価電子の分布は物質の性質を決める「設計図」のようなものです。それを直接観測できるようになったことは、磁石や蛍光体の高性能化、量子コンピュータやスピントロニクス素子の開発など、次世代技術の基盤に大きなインパクトを与える成果です。

(下)各元素の原子核周りの4f電子密度の三次元分布。黄色で囲まれた部分はやや密度が高く、オレンジ色で囲まれた領域はさらに密度の高い領域である。J > 0 (Pr3+, Nd3+)では異方的な分布が観測されるのに対し、J = 0 (Eu3+)ではほぼ球対称な分布が観測された。Å(読み:オングストローム)は、1メートルの100億分の1の長さ。

関連情報

プレスリリース①「SPring-8を用いた精密構造解析による分子軌道分布の可視化法を開発、電子状態の直接観測に成功 ―電荷分布観測による新たな分子設計への提案―」(2017/8/7)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2017/170727/

プレスリリース②「電子の蝶々型の空間分布を1000億分の2メートルの精度で観測! ―放射光X線を用いた電子軌道の新規観測手法を提案―」(2020/10/1)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2020/201001/

プレスリリース③「結晶中の強く相関する電子雲の振る舞いを解明」(2022/3/25)

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2022/220325_2/

プレスリリース④「異常な「4価の鉄」の酸化物の謎を解明―ついに捉えた電子の不足した酸素イオンの存在―」(2023/8/23)

https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10454.html

発表者・研究者等情報

東京大学大学院新領域創成科学研究科

鬼頭 俊介 助教

有馬 孝尚 教授

兼:理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長

高輝度光科学研究センター

中村 唯我 研究員

近畿大学理工学部理学科化学コース

杉本 邦久 教授

東北大学金属材料研究所

野村 悠祐 教授

研究助成

本研究はJSPS_科研費(課題番号:JP22K14010、JP23K03307、JP23H04869、JP24H01644、JP24H01649、JP24K00582)、JST 創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR2362)の支援により実施されました。

【用語解説】

注1. ランタノイド元素

原子番号57のランタン(La)から71のルテチウム(Lu)までの15種類の元素の総称。いずれも化学的性質がよく似ており、希土類元素(レアアース)に分類される。

注2. 4f電子

電子は原子核の周りを決まった軌道に分かれて存在する。2022年度以降には高校の化学で学ぶようになった「s軌道」「p軌道」「d軌道」に加えて 、ランタノイド元素ではさらに「f軌道」があり、そのうち4f軌道は原子の奥深くに局在する。この4f軌道に入っている電子のことを4f電子という。

注3. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

注4. X線回折実験

X線を用いて結晶構造を調べる実験手法の一つ。X線を試料に照射し、どの方向にどのような強さでX線が散乱したかを測ることで、試料の中の原子の並び方や原子間の距離を決定する。

注5. コア差フーリエ合成(core differential Fourier synthesis;CDFS)法

X線回折実験による電子密度解析手法の一種。実験的に得られる情報から、計算で得られる内殻(コア)電子の寄与を差し引くことで、価電子の情報のみを抽出する方法。

注6. 第一原理計算

量子力学の基本法則(シュレーディンガー方程式など)に基づいて、物質の性質を理論的に予測する計算手法。実験データに依存せず、電子の相互作用や結晶構造を入力条件として計算できるため、物質の電子状態やエネルギー準位を予想できる。

注7. 量子スピン液体

通常の磁石では、原子の持つスピンが一定方向にそろって規則的な配列を作る。しかし、強い相互作用や幾何学的なフラストレーションにより、低温になってもスピンが秩序化せずに常にゆらいだ状態が安定することがある 。このような特殊な状態を「量子スピン液体」と呼び、超伝導や量子計算などとの関連でも注目されている。

注8. 異常ホール効果

通常のホール効果では、電流を流した物質に磁場をかけると電圧が垂直方向に発生する。一方、「異常ホール効果」では外部磁場がなくても、物質内部の磁気的な秩序や電子のバンド構造に由来して電圧が発生する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

本件に関するお問い合わせ先

東京大学大学院新領域創成科学研究科

助教 鬼頭 俊介(きとう しゅんすけ)

東京大学大学院新領域創成科学研究科 広報室

Tel:04-7136-5450 E-mail:press k.u-tokyo.ac.jp

k.u-tokyo.ac.jp

高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

Tel:0791-58-2785 E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

学校法人近畿大学 経営戦略本部広報室

Tel:06-4307-3007 Fax:06-6727-5288

E-mail:koho kindai.ac.jp

kindai.ac.jp

東北大学金属材料研究所 情報企画室広報班

Tel:022-215-2144 E-mail:press.imr grp.tohoku.ac.jp

grp.tohoku.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

Tel:050-3495-0247 E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

科学技術振興機構 広報課

Tel:03-5214-8404 E-mail:jstkoho jst.go.jp

jst.go.jp

(JST事業に関すること)

科学技術振興機構 創発的研究推進部

東出 学信(ひがしで たかのぶ)

Tel:03-5214-7276 E-mail:souhatsu-inquiry jst.go.jp

jst.go.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。