インシリコスクリーニングから見出した抗精神病薬が黄色ブドウ球菌の病原因子を阻害するメカニズムを解明

2025年4月14日

国立大学法人 京都工芸繊維大学

公立大学法人大阪 大阪公立大学

国立大学法人 筑波大学

株式会社 丸和栄養食品

国立大学法人 京都大学

国立研究開発法人理化学研究所

国立大学法人 北海道大学

発表のポイント

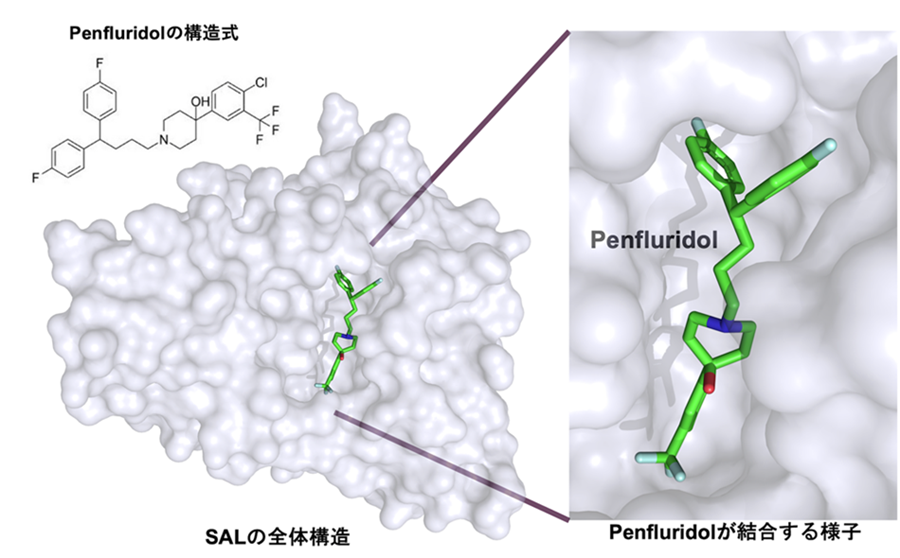

◆黄色ブドウ球菌※1の病原因子「リパーゼ(SAL)」と抗精神病薬であるペンフルリドール(PEN)※2との複合体の立体構造を世界で初めて解明した。

◆インシリコスクリーニング※3によってPENがSALの活性を阻害することを予測し、SALへのIC50値※4が7.3 μMと低く、阻害が非常に強いことを明らかとした。

◆宇宙空間の無重力条件下で作成した良質な結晶を大型放射光施設「SPring-8」の強力なビームを用いて測定し、X線構造解析※5により、PENが酵素の活性部位に結合することを見出した。

◆PENのようなSAL阻害剤は、既存の抗菌薬の効かないMRSA感染症※6や、黄色ブドウ球菌により引き起こされるアトピー性皮膚炎などの治療薬になることが期待できる。またヒトのリパーゼへの阻害の可能性も示唆されることから、抗肥満薬への適応も期待される。

京都工芸繊維大学分子化学系の北所健悟准教授らの研究グループは、大阪公立大学大学院生活科学研究科の神谷重樹教授、筑波大学医学医療系の広川貴次教授、株式会社丸和栄養食品の伊中浩治代表取締役社長、古林直樹研究員、加茂昌之研究員、京都大学大学院医学研究科医学研究支援センターの奥野友紀子特定准教授、理化学研究所放射光科学研究センター利用システム開発研究部門の引間孝明研究員(研究当時)、同センター利用技術・システム開発研究部門の山本雅貴部門長、北海道大学大学院薬学研究院創薬科学部門の前仲勝実教授らとの共同研究により、黄色ブドウ球菌が産生する病原因子の1つである「リパーゼ(SAL)」と抗精神病薬のペンフルリドール(PEN)との複合体の立体構造をX線構造解析の方法を用いて、世界で初めて解明しました。 |

研究の背景・先行研究における問題点

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus;以下、SA菌)は、化膿した傷口や皮膚表面に存在する常在菌で、けがの傷口から体内に侵入し、多くの病原因子を産生して種々の病気を引き起こします。この菌は抗生物質が効かなくなるMRSAの原因となる耐性菌として知られています。MRSAは術後の免疫力の低下した患者や乳幼児が罹ると死に至る恐れのある病気です。また皮膚表面上には、肌荒れやアトピー性皮膚炎を引き起こし、毒素を出す悪玉菌のSA菌と、皮膚をきれいに保つ善玉菌の表皮ブドウ球菌などが、常在菌として混在しており、皮膚表面のバリア形成に影響しています。皮膚表面の常在菌のバランスが崩壊してSA菌が増えると毒素が産生され、皮膚のバリアが破壊されて肌荒れが起こります。多種多様な細菌が存在する皮膚表面でSA菌が異常に増えると、アトピー性皮膚炎が発症することがわかっています。SA菌が産生する病原因子の1つである「リパーゼ(SAL)」はSA菌の増殖と相関があり、増殖の際にリパーゼが脂質を分解して、皮膚の常在菌のバランスが崩れた状態を招くことで炎症物質を産生することがわかっています。このことからSAL阻害薬は抗MRSA薬の標的のみならずアトピー性皮膚炎の薬として注目されています。

通常阻害剤を化合物スクリーニングで見出すには膨大な実験と時間がかかります。また得られた阻害剤から薬へと開発するには、動物実験なども含めて平均10年以上の日数が費やされることが問題となっています。

そこで本研究では、インシリコスクリーニングの手法を取り入れて、非常に高確率でSALの阻害剤を予測しました。既存薬を転用して新しい疾患の治療薬に利用するドラッグリポジショニング※7法を念頭に、京都大学KEGGデータベースの5万種類並びに北海道大学化合物ライブラリーの1600種類の既存薬のデータベースの中から絞り出した15個の候補の中に阻害活性の高い抗精神病薬ペンフルリドール(PEN)を見出しました。更にこれまで大型放射光施設「SPring-8」の強い放射光を用いたX線構造解析の経験を活かし、SALと阻害剤であるPENとの複合体の立体構造の解明を試みました。

研究内容(具体的な手法等詳細)

研究を始めるにあたりSALの立体構造については、すでに研究グループで決定していました。新たな阻害剤を探索する際に、研究グループは、インシリコスクリーニングという手法を用いて、SALの活性部位に結合するドラッグ候補をドッキングスタディによってコンピュータ上で選別し、その100個のリストから入手可能な15個の薬を調べた結果、強力な阻害剤を見出しました。通常、数万個の化合物スクリーニングを試しても全く阻害剤が見つからない場合があるのに対して、ドッキングプログラムGlideによって、高速かつ高確率で阻害剤候補が見つかりました。その結果、PENという既存の抗精神病薬がSALに対して、7.3 µMというIC50値で阻害することが判明しました。PENの阻害活性は、研究グループがすでに発表した抗肥満薬オルリスタット※8や不飽和脂肪酸のペトロセリン酸と同等の強い阻害活性を持つことがわかりました。

本研究では、SALにこのPEN分子が結合した複合体の立体構造を、X線結晶構造解析の手法を用いて原子レベルで解明するため、まず大腸菌でのSALの大量生産系を構築しました。純度の高いSALを精製し、SAL単体の結晶とPENと共に共結晶化した結晶を作成しました。さらに、高品質の結晶を作成することを目的として、宇宙空間での無重力状態での共結晶作成プロジェクトに参画し、「きぼう」日本実験棟内で高品質タンパク質結晶生成実験(Protein Crystal Growth: PCG)を行いました。その結果、SAL-PEN複合体の高品質の結晶を得ることができました。

X線回折実験およびデータ収集は、大型放射光施設「SPring-8」のビームラインBL41XUならびにBL44XUで行いました。PEN分子はSALの活性部位である「鍵穴」に対して、「鍵」分子としてぴったりはまり込んでいることがわかりました(前掲図)。またPENは「Y字型」の構造を取り、末端にハサミを持った細長い分子で、SALの触媒残基である116番目のセリン残基(Ser116)の近傍に結合していましたが、Ser116との直接の共有結合をせずに溶媒分子を介した結合であることがわかりました。フッ素並びに塩素原子を持つベンゼン環を一方のポケットの末端に固定し、それに繋がる6員環がSALと疎水性相互作用する形で存在していることがわかりました。別の末端にある2つのフッ化ベンゼン環が「Y字型」のハサミのように、活性部位の疏水部を挟み込んでいることもわかりました。これらの結合様式によって、PENはSALに対して高い選択的親和性を示すことが示唆されました。この成果によって、ドラッグデザインによる薬剤開発を進めるための基礎的知見が確立しました。

今後の展開

PENとSALの相互作用から、薬のデザインのための構造基盤が構築されました。MRSAはほとんどの抗菌薬に耐性があり、新生児や老人などの免疫力の弱い患者を死に至らしめることがわかっています。MRSAに対する抗菌薬以外の薬の探求は重要で、SALの阻害剤は、MRSA感染症への新規な作用機序の薬として期待されます。本研究の結果は、SALを標的としてMRSAやアトピー性皮膚炎などの皮膚病の疾患に対して、その構造情報を基にした創薬(Structure based drug design)も可能にすると期待できます。またPENはSALと結合することで蛍光スペクトルに変化を起こすこともわかっており、SA菌の増殖を簡易に調べる診断薬としての応用も期待できると考えられます。

謝辞

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(JP24K10199)、日本医療研究開発機構(AMED)創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)(JP21am010170、JP21am0101072、JP21am0101092、JP21am0101114)の支援を受けて実施しました。またSPring-8での測定の際にお世話になりました長谷川和也博士をはじめとするBL41XUのスタッフの皆様、並びに大阪大学蛋白質研究所の中川敦史先生、山下栄樹先生をはじめとするBL44XUのスタッフの皆様に感謝いたします。本成果は、「高品質タンパク質結晶生成実験(JAXA PCG)」プロジェクトにより得られたものです。JAXAの山田貢博士、木平清人博士、岩田茂美博士に感謝します。またSpace BD株式会社のスタッフの皆様に感謝いたします。

【用語解説】

※1 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus;SA菌)

ヒトの鼻腔などに存在する常在菌で、化膿した傷口の膿の部分に多く存在し、感染症の原因となる多くの毒素タンパク質や酵素などの病原因子を産生します。病原性が強い菌で、基礎疾患のある人など、免疫力の低下した患者に対して、肺炎、敗血症、骨髄炎、関節炎などの重篤な感染症を引き起こします。

※2 ペンフルリドール(PEN)

抗精神病薬として使用されています。T型Ca2+ チャネルブロッカーで、統合失調症治療薬です。

※3 インシリコスクリーニング

コンピュータ上で(インシリコ)、阻害剤の候補を検索する方法です。

※4 IC50値(half maximal (50%) inhibitory concentration;50%阻害濃度または半数阻害濃度)

化合物の生化学的な阻害作用の有効度合いを示す値です。数値が低いほど阻害が有効であることを表します。数値として示した濃度で、薬物が標的とする酵素の半数の働きを阻害できることを示しています。

※5 X線構造解析

タンパク質の立体構造を決定する手法で、ターゲットとなるタンパク質を結晶化し、大型放射光施設「SPring-8(スプリングエイト)」などの強いビームを使って、X線照射して得られた回折データから、タンパク質の原子レベルでの立体構造を解析します。

※6 MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)感染症

メチシリンなどのペニシリン剤やβラクタム剤など多くの抗生物質が効かない耐性を持った黄色ブドウ球菌によって引き起こされた感染症で、幼児や高齢者など免疫力が低い患者が感染すると、多くの種類の抗菌薬が効かないために、治療が進まずに重症化し、死に至るケースがあります。

※7 ドラッグリポジショニング(drug repositioning;既存薬再開発)

既にある疾患に有効な治療薬を、別の病気に対して有効性を見つけ出すことによって、別の疾患への治療薬として開発する方法です。既にヒトでの安全性や薬物動態が試験済みであることから、新薬としての開発期間の大幅な短縮や研究開発コストを軽減することが可能となります。

※8 オルリスタット

抗肥満薬として大正製薬から「アライ」®として発売された治療薬で、ヒトの脂肪分解酵素である胃や膵臓のリパーゼを不活性化し、脂肪吸収を阻害する効果があります。

|

<本リリースおよび研究内容に関する問い合わせ先> |

<本リリースおよび研究内容に関する問い合わせ先>

北所 健悟(きたどころ けんご)

京都工芸繊維大学 分子化学系 准教授

<報道担当>

京都工芸繊維大学 総務企画課

TEL:075-724-7016 E-mail: kit-kisya jim.kit.ac.jp

jim.kit.ac.jp

大阪公立大学 広報課

TEL:06-6967-1834 E-mail:koho-list ml.omu.ac.jp

ml.omu.ac.jp

筑波大学 広報局

TEL:029-853-2040 E-mail:kohositu un.tsukuba.ac.jp

un.tsukuba.ac.jp

株式会社丸和栄養食品

TEL : 0743-56-2700 E-mail:inaka maruwafoods.jp

maruwafoods.jp

京都大学 広報室国際広報班

TEL:075-753-5729 E-mail:comms mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL:050-3495-0247 E-mail:ex-press ml.riken.jp

ml.riken.jp

北海道大学 社会共創部広報課

TEL ; 011-706-2610 E-mail:jp-press general.hokudai.ac.jp

general.hokudai.ac.jp

(SPring-8 / SACLAに関すること)

公益財団法人高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2786

E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。